跳到主要內容區塊

:::

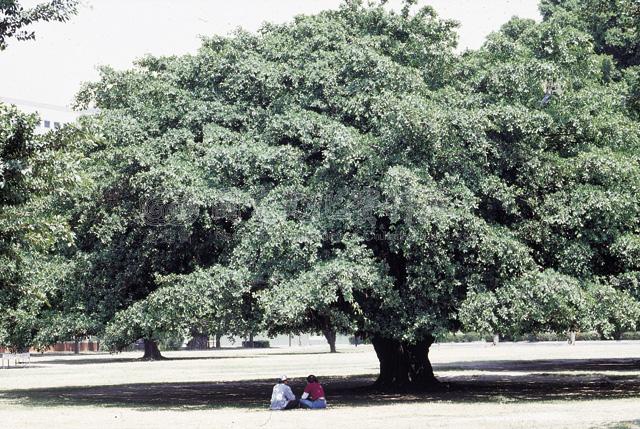

榕樹

植物生態:榕樹為常綠性大喬木,性喜溫熱,高者可達二十多公尺,多分枝而擴展成傘形,枝幹上常見垂生氣根,氣根著地後往往發育成支柱根。樹皮稍光滑,全株含白色乳汁。葉互生,有短柄,橢圓或倒卵形,長約4至9公分,寬約2至4公分,基部圓形或楔形,先端鈍或短尖,全緣英質。隱頭花序單生或對生,腋出,球形,初為綠色,熟時黃色至紅色,花果期5至10月。;文獻集解:晉代《南方草木狀》有云「榕樹,南海、桂林多植之,葉如木,實如冬青,樹幹拳曲,是不可為器也,其本稜理而深,是不可為材也,燒之無焰,是不可為薪也,以其不材,故能久而無傷。其蔭十畝,故人以為息焉,而又枝條既繁,葉又葴細,軟條如藤,垂下漸漸及地,藤稍入土,便生根節,或一大株,有根四五處,而橫枝及鄰樹,即連理,南人以為常,不謂之瑞木。」已將榕樹之特性,描述得非常深刻。另外《植物名實圖考》中記述「榕樹,兩廣極多,不材之木,然其葉可蔭行人,可肥田畝,木歲久則成伽南香,根大如屋,江西南贛皆有之,稍北遇寒即枯,故有榕不過吉之諺。」清代《物理小識》有言「閩廣多榕,垂條及地則復成根,久則擁腫,因名不死木。」 溫熱的台灣,非常適合榕樹生長,在低海拔地區,可謂處處有之。在清道光十六年刊本的《彰化縣志》中,對榕有如下的記載「大者垂蔭可十餘丈,多根,故易茂而難拔,不材,故寡代而長壽,細根如藤下垂,漸漸及地便生枝節,鳥啄其實墜地復生,名曰鳥榕。」《台灣通史》則記曰「各地俱有,葉極密,有蔭至四五畝者,乳可為膠。」 從這些文獻的記述來看,榕樹除「乳可為膠」及「葉可蔭行人」的功用之外,似乎已沒有其他實用價值,不過《原色台灣藥用植物圖鑑》中卻對榕的藥用多所記述,榕鬚、樹皮、樹葉、果實、乳汁皆有藥效,並列有方例二十多方,在「成分」中列有「酚類,有機酸、黃酮甘、鞣質、酸性樹脂」等多種,我判斷它應該是可以用來漲色的材料,所以就等待機會進行實驗,得到的結果也頗令人驚奇。 近年台灣自然業害頻傳,許多山坡地皆因過渡開發而產水土保持被破壞的問題,國人若能多栽植榕樹,相信一定可以減少災害的發生,我們的袓先喜愛栽種榕樹作為庇蔭樹,在許多廟前或材落中都可以見到百年以上的老榕樹,這樣的景觀所呈現的正是先民的智慧,老榕樹的存在,不僅僅是地理上的標誌應該將它視為環保的精神象徵才是。;

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 替代主題染材名稱:榕樹枝葉;學名:FicusmicrocarpaLinn.;科屬名:桑科榕屬;別名:棺、正棺、倒生樹、小葉棺

- 作品語文中文

- 全集/系列名編織藝術數位學習中心

- 地點名稱桂林

- 緯度24.6754

- 經度121.67

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。