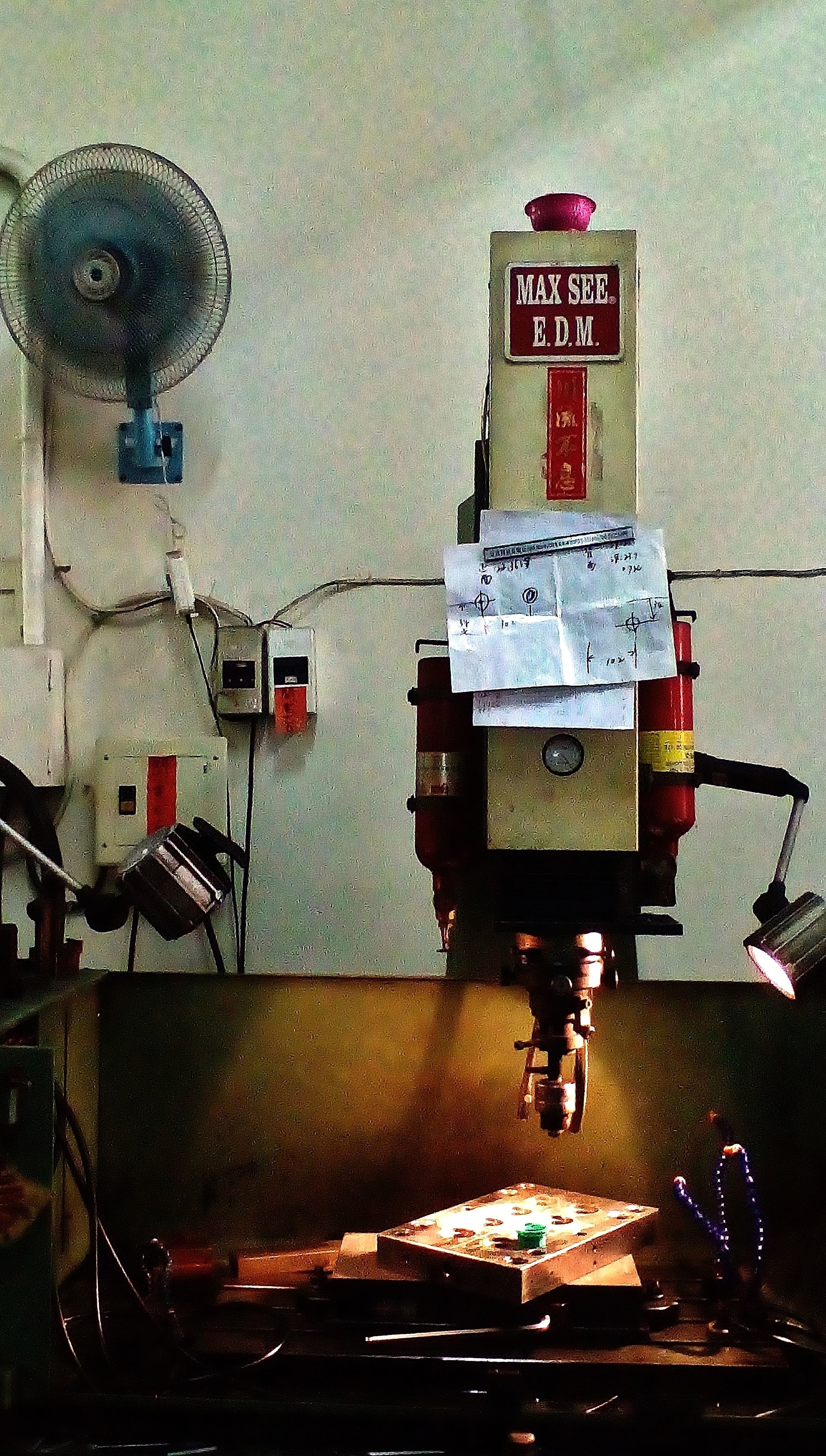

此照片為放電加工與成品,為朱書漢先生所提供。 放電的發明,最早可從1770年由英國物理學家約瑟夫•普利斯特里所發現因放電產生的侵蝕現象,但要到了20世紀後才被廣泛利用這原理,1943年由兩位俄國學者拉扎連科夫婦所發明,由於放電加工需要相當精準,因此以人工操作與機械式調整會帶來較大誤差,後來放電加工機大量普及使用則要到1967年,由蘇聯製造出最早商業化的數位控制線切割放電加工機。而現今較多工廠使用,由電腦進行自動化控制的放電加工機,則要等到1980年代才興起普及。 在台灣則俗稱放電加工機為「電花火機」,而臺中市的放電產業興起大致從民國77(1988)年開始,開始大量的放電場設立工廠並登記。而在東區的放電工廠的設立,則補足車工與線鋸所無法加工的材料與產品,例如塑膠釘套模具等。至於車工與線鋸與放電在加工上的差別在哪?因為車工難以車出直角形狀,因此需要複雜形狀的模具,如塑膠釘套模具等,便不適合進行車工,而線鋸則會將材料對穿,因此的製造模具便難以用線鋸加工,此外如鎢等材質因為硬度過硬,難以使用車工等方式加工,因此也會使用放電進行加工。

跳到主要內容區塊

:::

放電加工與成品

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作內容指涉地點金生工業社

- 撰寫者朱書漢

- 貢獻者提供者朱書漢詮釋資料權利提供者朱書漢典藏物件權利提供者朱書漢

- 創作者朱書漢

- 時間資訊入藏日期2020/06/22

- 媒體類型照片

- 出版者《黑手技藝-談台中東區「黑手仔堀」》

- 時間分期直轄時期

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。