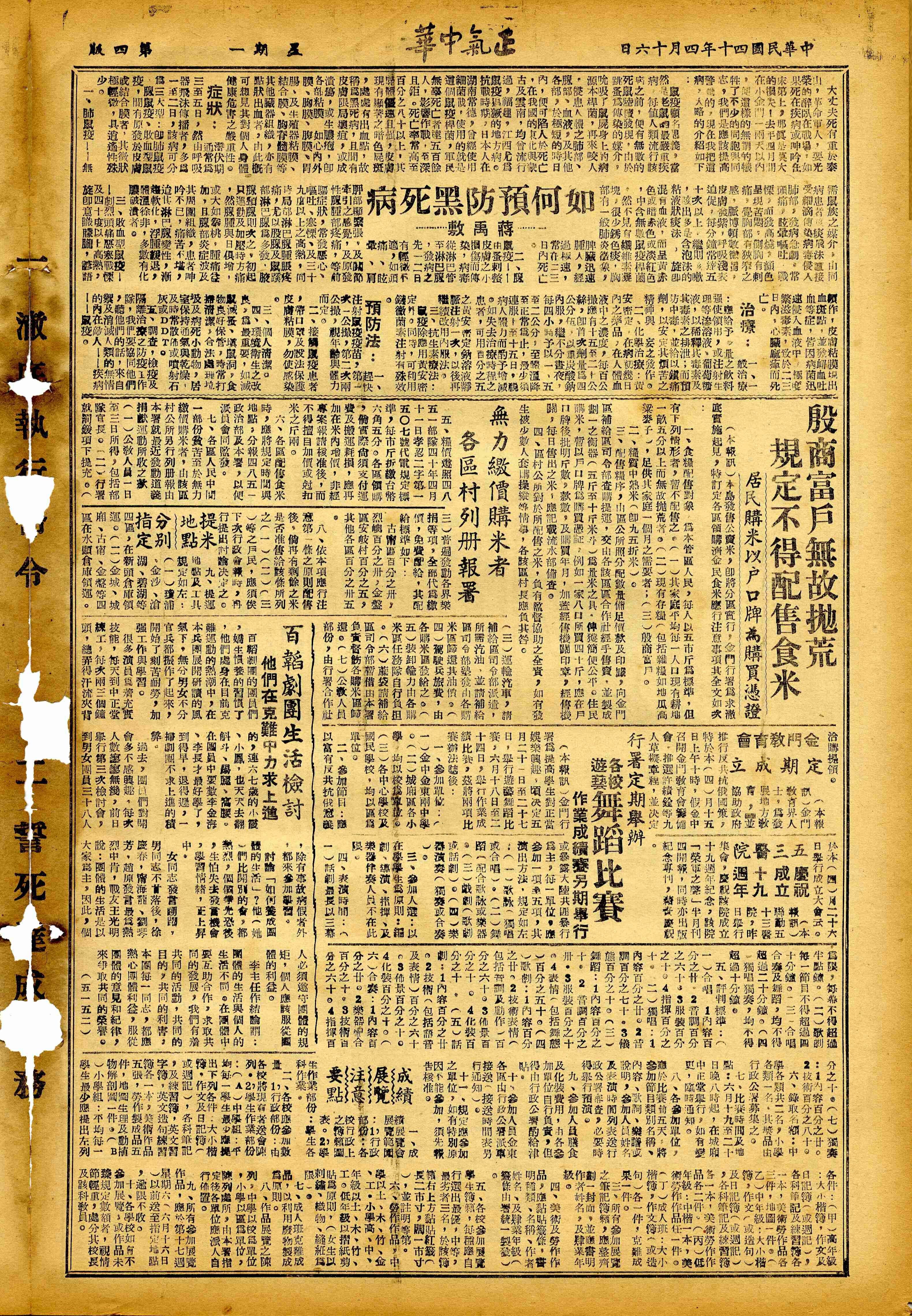

這是刊登在民國40年(1951)4月16日《正氣中華報》第四版中,一則題為〈如何預防黑死病〉的新聞剪報。

其報導由蔣禹敷投稿,介紹鼠疫由老鼠身上的跳蚤為傳染的媒介,吮吸了鼠疫身上的病原本桿菌(Yersinia pestis),再來咬人,侵患人體之肺部、腹部、血液,及其他部位,於極短的時日內,便可陷入於死亡,在東北省、蒙古及雲南等地均曾流行過,福建、江西、尤為鼠疫鼠疫猖獗的地方病。在抗戰時期,日本人在湖南常德,曾經使用細菌戰,正是使用鼠疫桿菌,軍民無辜死亡者達五百餘人,死亡率通常達到百分之80以上,其屍體皮膚現有顯著之暗色屍斑,處處有出血點,故稱為黑死病,且間有皮膚限局壞疽,或成潰傷,或生疱,即各部黏膜,如心內外膜、胸膜、腹膜、胃腸,及生殖器黏膜、結合膜、胸脊隨膜等其他臟器組織,亦有點狀出血者,尤此概可想見其對個人身體健康危害之嚴重性。

早在國軍撤退到金門前,金門有紀錄民國35年(1946)(瓊林、小徑)、民國36年(1947)(城廂、黃庵、西宅)、民國37年(1948)(小金門的東坑、大金門的城廂)民國38年(1949)(榜林)皆已有鼠疫肆虐的記載,古寧頭大捷後,軍方建立戰地任務委員會,有正式記載民國39年(1950)年有39人發病,死亡24人;民國40年(1951)年47人發病,死亡25人。