虞際唐佬佬隨著「雲南反共救國軍」加入泰緬孤軍部隊於1953年第一批來到台灣,幾年後退伍,當時與幾位雲南老鄉,輾轉來到花蓮縣光復鄉大全村光復溪河岸地,覺得這裡與雲南老家的地理環境相似、鄰近光復糖廠交通商業機能方便,一群剛退伍的雲南老鄉在此落因地生根,當時開墾山丘地於光復鄉大興村河岸地邊緣山間,集體開墾安頓共食。同樣類似佬佬與同輩老鄉們的散居社會東部社群,因家庭組合及大環境衝擊下,散居流離於花蓮(壽豐、光復、豐濱)、台東(東河、成功、長濱)等,除領取少數生活補助費之外,以畜牧業及種高經濟作物(香茅、果樹等)為生。

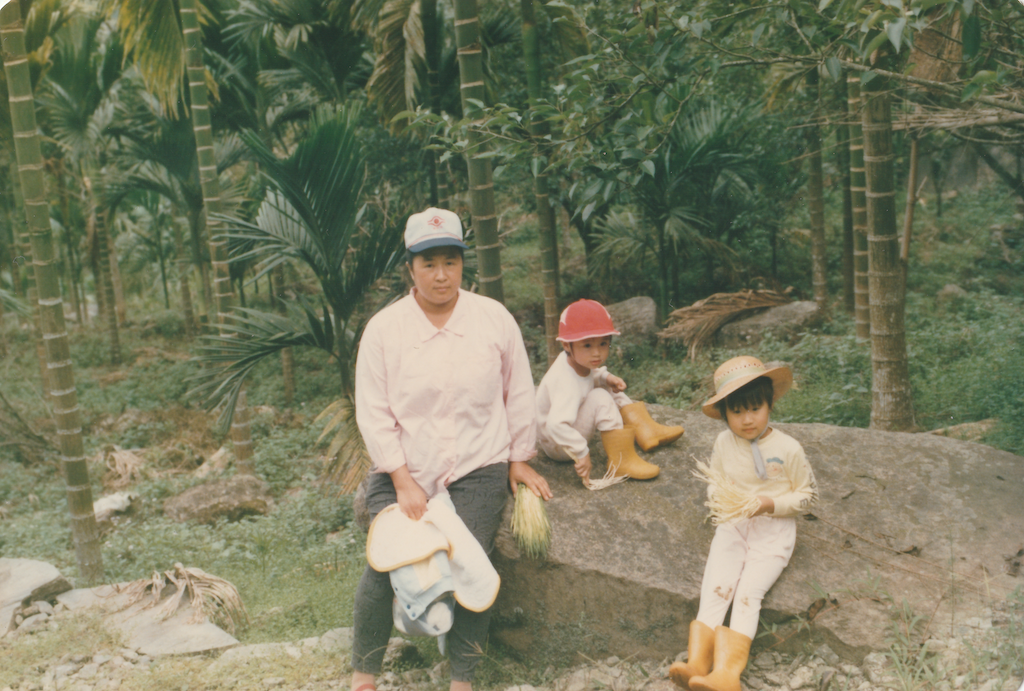

照片中為虞際唐的媳婦彭述華1980年代帶著兩個女兒、上到花蓮縣光復鄉大興村馬錫山山間農園,遊憩漫步同時也順道做檳榔心的野味採集。 檳榔是屬於高經濟作物,通常在農民欲汰換多年的老檳榔樹後,會將檳榔樹幹頂端生長點部位之外皮剝除後,得到所謂的「檳榔心」,由於檳榔樹的頂端長在半天高,故「檳榔心」又稱為「半天筍」,其口感類似竹筍,清脆爽口。當時雲南老鄉於山間種植高經濟作物,因應經濟需求種植梧桐樹與果樹,1970年代檳榔產業興起,馬錫山間開始改種檳榔,但仍然保留一部分的果樹。