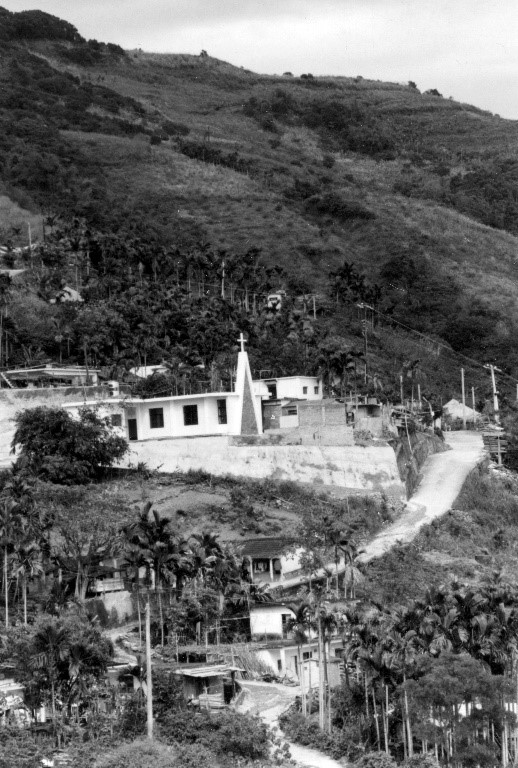

照片為多良天主堂尚未加蓋鐵皮二樓的二代教堂建築照片。該堂為白冷會韓其昌神父(Rev. August Hensch, SMB)於1958年與當地教友自溪邊撿拾砂石等建築材料,並至山林搬運木材建成,是為第一代教堂建築。1980年代因年久失修,包新慶神父倡議改建,是為第二代教堂建築。

多良天主堂位於臺九線多良段,沿指標向上爬坡即可前往。該處於「多良車站」之上,天晴時可遠眺綠島及蘭嶼,是適合放鬆身心的天主堂。此外,當地教會亦利用崎嶇的山路,自山下設置15處鐵製排灣族風格的「耶穌苦路牌」,可讓信友體驗「拜苦路」感受。

1987年,包新慶神父倡議改建多良天主堂,故請白冷會傅義修士(Br. Julius Felder, SMB)設計,與大武鄉「加羅板天主堂」建築風格類似。而後由多良當地教友呂良耕夫婦捐款,增建二樓鐵皮屋,方成今日(2020年)模樣。

李懷仁神父(Rev. Paul Bicklin, SMB)初至臺東應龔岱恩神父(Rev. Josef Guntern, SMB)之邀,在多良協同舉行彌撒。當時多良還沒有電燈,只能藉燭光舉行聖祭。結束後當地排灣族信友以排灣語歡迎李神父,但需經人翻譯成國語,再由龔神父翻成德語才能讓李神父了解,可謂是現代「九譯」,足見當時傳教的不易。