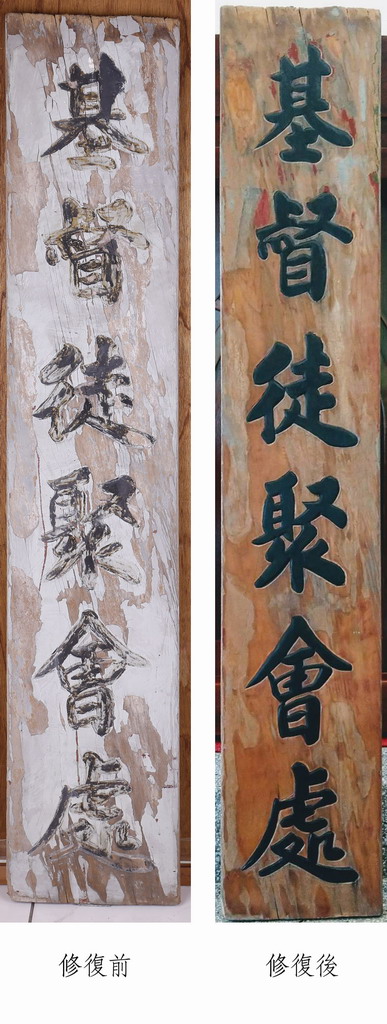

這是虎尾基督徒聚會處在虎尾鎮中山路20號設立教堂時,教堂外面使用的招牌,供社會辨認教會。

在台灣的基督徒聚會處(Christian Assembly)是由一群宣教士所建立的教會體系,差派這些宣教士來台灣的教會,皆為受到十九世紀初期在英國、歐洲大陸的德國、瑞士、義大利所崛起的「弟兄運動Brother Movement」影響的教會。首位宣教士於1949年5月在台北開始第一個聚會處,隨後有分批來自加拿大、美國、澳大利亞、英國的宣教士,協助建立起今天的台灣基督徒聚會處體系。

弟兄運動在教會歷史上被稱為「普利茅斯弟兄會(Plymouth Brethren)」,然而他們向來避免任何特殊的稱號,彼此之間則以會堂所在的地區稱之,譬如虎尾聚會處,有時也稱 Brethren Assembly或Christian Assembly(基督徒聚會處)。這些受弟兄運動影響的教會主張:將職事和恩賜分配給所有信徒,強調信徒要回到上帝、回到聖經面前,單純以耶穌基督為核心,恢復聖潔生活、深入地研讀聖經。同時在教會內「人人皆祭司」地參與教會的事工,打破傳統宗派教會的階級組織結構;他們看重「主的晚餐」(聖餐),強調每週舉行擘餅紀念主聚會的重要。

他們和其他教會團體另一個不同之點是,只有地方堂會,別無上層架構。因此各地聚會處可以依照當時之需要和各地情況,自由選用適當的聖經教導,然而實際上由於其保守的性質,各聚會處的活動方式相當一致。同時藉著各地聚會處間的聯合聚會與刊物,彼此交通分享,並落實教義與實際觀點的共通性。

在台灣的聚會處定期參與全球的聚會處聯繫,也曾主辦亞太地區聚會處的宣教大會(Asia Pacific Assembly Conference on Mission, 2012,南投),並參與國際聚會處宣教大會(International Brethren Conference on Mission, IBCM)。目前全球受到十九世紀弟兄運動影響,並登記於IBCM的教會約有三萬餘間堂會。

招牌使用木製匾額的工法製作,以楷書書寫,浮雕文字上黑漆,底色為青灰色。因為時間久遠,漆色斑駁脫落,修復時採取文黑色修復,底色去除還原木紋紋理,顯現樸質的特色,是虎尾基督徒聚會處實踐簡樸純淨聖潔生活,回應上帝工作的代表。