唭哩岸是凱達格蘭族對石牌和天母的稱呼,毛少翁社居住在此地,王錫祺舉人三百年前拓墾開發,當時老街號稱[台北第一街],可見繁榮與進步。

「唭哩岸石」是北投唭哩岸一帶的沉積砂岩,現在的定義已品牌化,泛指來自台北地區第二老的地層「木山層」,有耐酸、耐高溫(1600度)的特性,除了是天然好建材,也應用於溫泉浴池與工業耐火石,北投包括唭哩岸山、軍艦岩、丹鳳山等地皆盛產,在清領時期漢人移民有房屋與基礎設施的建材需求時,就已經大量開採,日冶初期的台北城牆石建設亦使用了唭哩岸石。石材成型的過程分為開採石材的「採石」,和配合石材的細解打成所需的形狀大小的「打石」,採石業者在打石之後會用獨輪車搬運到河邊,再透過八仙圳水路運送至外地。

戰後唭哩岸石被用在工業鍋爐和窯場,帶動了台灣的基礎工業,唭哩岸、石牌地區山石多屬於矽砂質,密度小且耐燒,在唭哩岸、石牌就有十幾家的採石場,1950年組有陽明山區石作業職業工會,後國民政府頒布「採石用地實施辦法」,漸漸因建材鋼筋水泥取代天然石材,也受中國進口石材影響,加上1970年代陽明大學的設立,唭哩岸石被禁止開採,北投打石產業沒落,打石師傅這個行業也自然凋零。

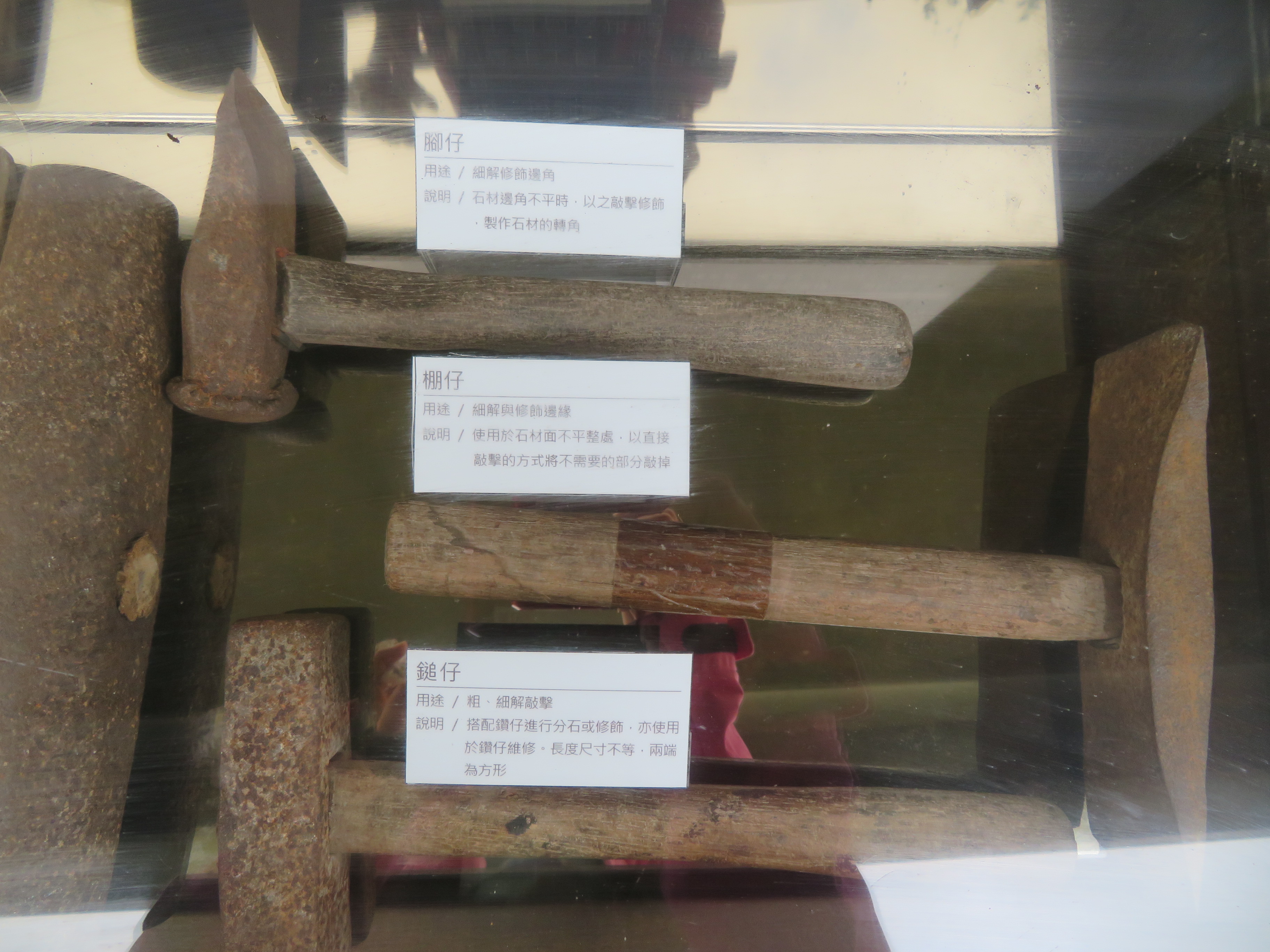

2015年以來,唭哩岸文化工作室,致力於[守護•台北記憶之石],推動[唭哩岸石銀行],守護保存唭哩岸石,並於各級學校推廣打石文化,並且在捷運唭哩岸站附近,透過參與式預算設有唭哩岸打石文化展示區,以文字解說牌記錄當時從採石到打石的步驟過程,也搜集以前匠師用的大鎚、鐵橇、鑽仔、腳仔、棚仔、鎚仔等各種打石工具陳列展出,提醒市民不要忘記台北曾經擁有的風華記憶。