跳到主要內容區塊

:::

回到最上方容淑華《空間的表演》:鏡框式劇場(proscenium-stage theatres, picture-frame theatres)

容淑華《空間的表演》:鏡框式劇場(proscenium-stage theatres, picture-frame theatres)

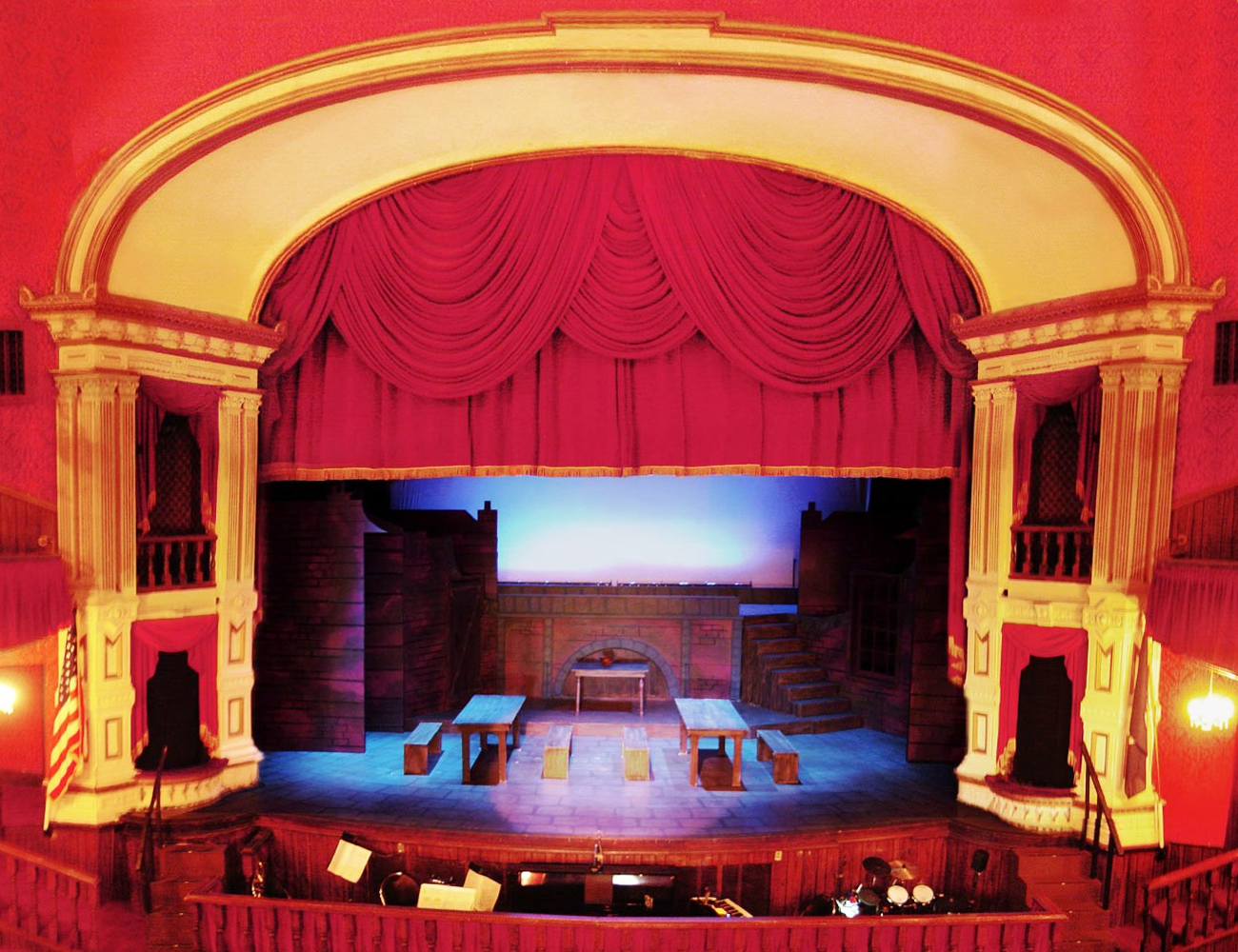

圖為建於1882年的Tibbits Opera House內部結構,清楚的舞台邊框,架構出典型「鏡框式劇場」的「第四面牆」。來源:維基百科。

容淑華在《空間的表演》中描述並解釋了「鏡框式劇場」的定義:

劇場建築結構的一種。一般是指在舞台台口建有拱形結構,將觀眾區與表演區分隔開的一種盒型式封閉舞台。觀眾透過鏡框似的台口,觀看舞台上的演出。第一個鏡框式劇場成立於1618年義大利的法爾納斯劇場(Teatro Farness),該劇場為促使透視布景快速的發展而建造。在1930年代之後,非鏡框式劇場陸續產生;1960年代後開始有導演企圖打破這種劇場預設的舞台與觀眾間距離。觀眾多處於暗場。鏡框式劇場讓導演較易在空間中進行四平八穩的場面調度。2001賴聲川的《等待果陀》(編:劇名應為《等待狗頭》)就是從舞台延伸搭起一條大路穿過觀眾席,打破舞台鏡框的限制。

容淑華,英國愛斯特大學藝術文學學院戲劇系哲學博士。現任國立臺北藝術大學藝術與人文教育研究所助理教授、國立臺北藝術大學展演中心主任、表演藝術聯盟理事長、牯嶺街小劇場共同營運實行委員會委員。

基本資訊

關鍵詞

0則留言

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。