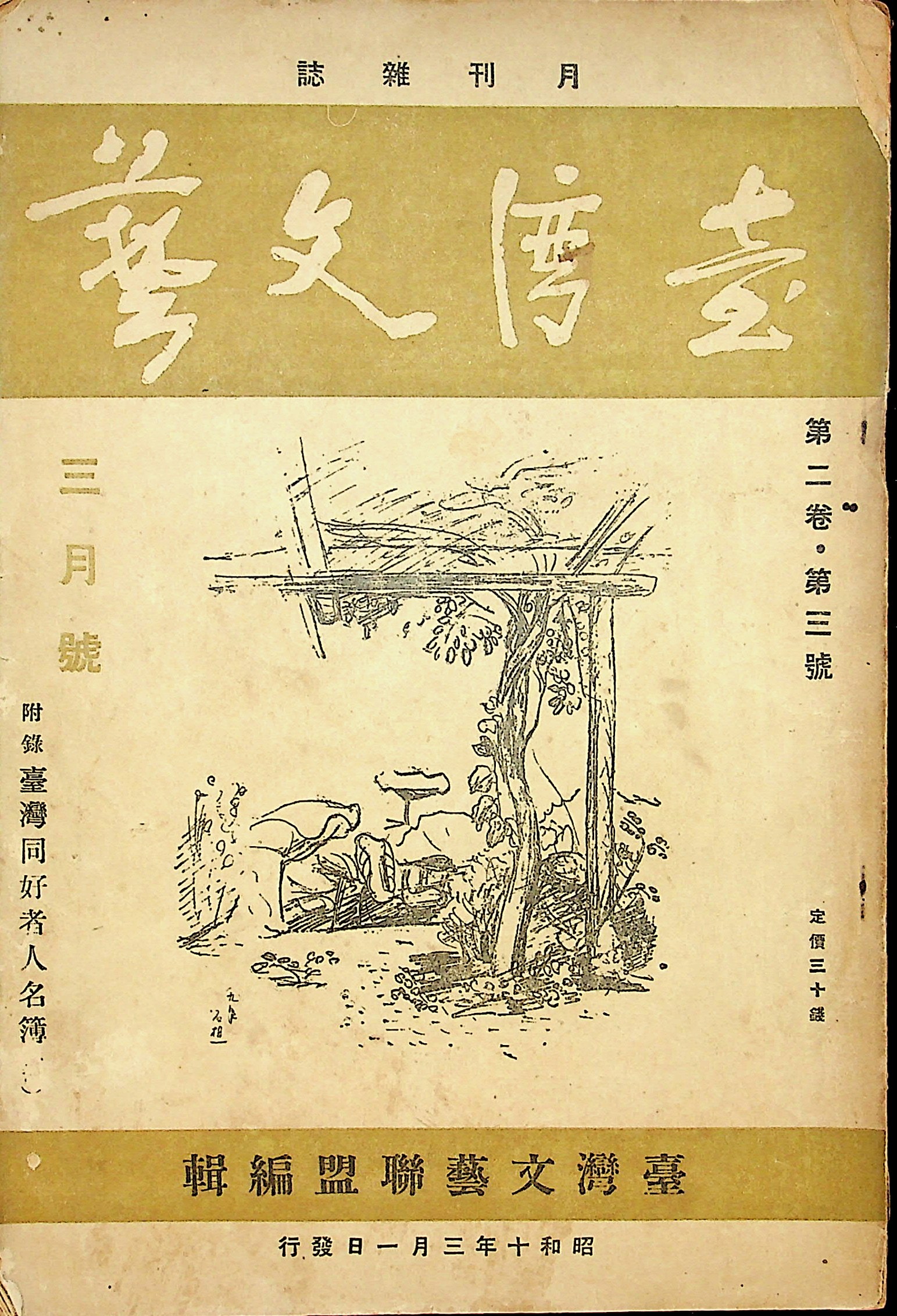

《臺灣文藝》,漢、和文並刊文藝雜誌。1934年(昭和9年)11月5日由臺灣文藝聯盟創刊發行,編輯兼發行人為張星建。月刊,共15期,1936年8月28日以後停刊。創刊〈熱語〉指出:「我們的方針不偏不黨」、「把這本雜誌辦到能夠深入識字階級的大眾裡頭去」、「看我們的藝術之花在世界心臟上開放吧」,以實踐文藝大眾化為目的。因臺灣文藝聯盟成員遍布全臺且橫跨各藝術領域,使該刊成為日治時期臺灣新文學運動的重要推手。

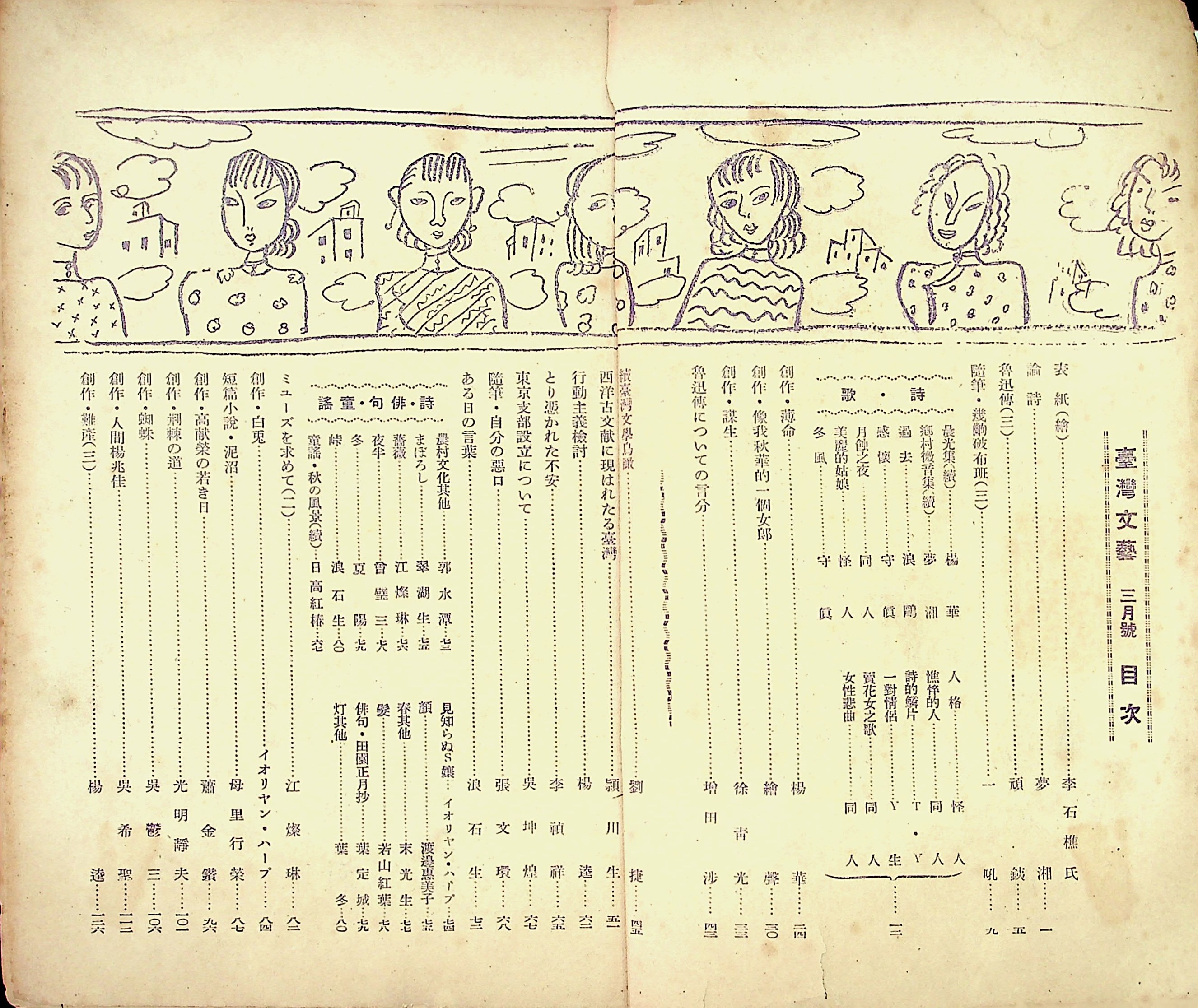

第2卷第3號白話文作品有楊華小說〈薄命〉;增田涉著、頑銕漢譯的〈魯迅傳(三)〉;楊華詩歌〈晨光集(續)〉與蔡德音詞〈受苦冤〉等。日文作品有光明靜夫〈荊棘の道〉、吳鬱三〈蜘蛛〉、吳希聖以楊肇嘉為原型的〈人間・楊兆佳〉、楊逵寫資本主義負面影響的〈難產(三)〉等小說。劉捷討論1920年臺灣各期文學作品的〈續臺灣文學鳥瞰〉、穎川生介紹國外不同典籍內臺灣樣貌的〈西洋古文献に現はれたる臺灣〉、江燦林介紹國外詩學〈ミユーズを求めて(二)〉等評論。又有楊逵提出文學創作者應積極面對社會的〈行動主義檢討〉、張文環〈自分の惡口〉等隨筆以及吳坤煌〈東京支部設立について〉之記錄。編輯後記有謂,該號和文創作為《臺灣文藝》發刊以來的大收穫。

《臺灣文藝》:http://dhtlj.nmtl.gov.tw/opencms/journal/Journal012/index.html