跳到主要內容區塊

:::

回到最上方桃園大園仁壽宮感天大帝

桃園大園仁壽宮感天大帝

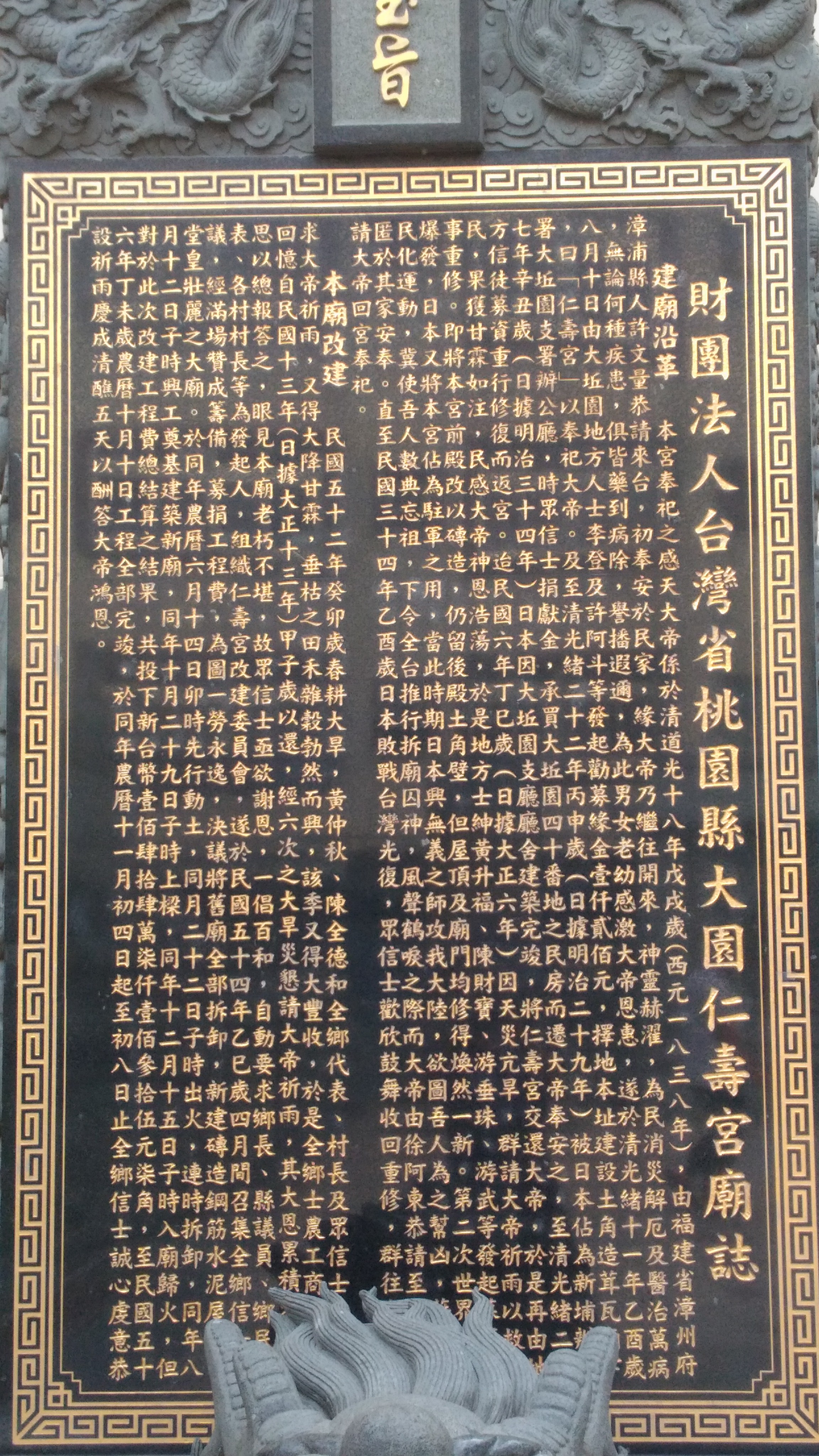

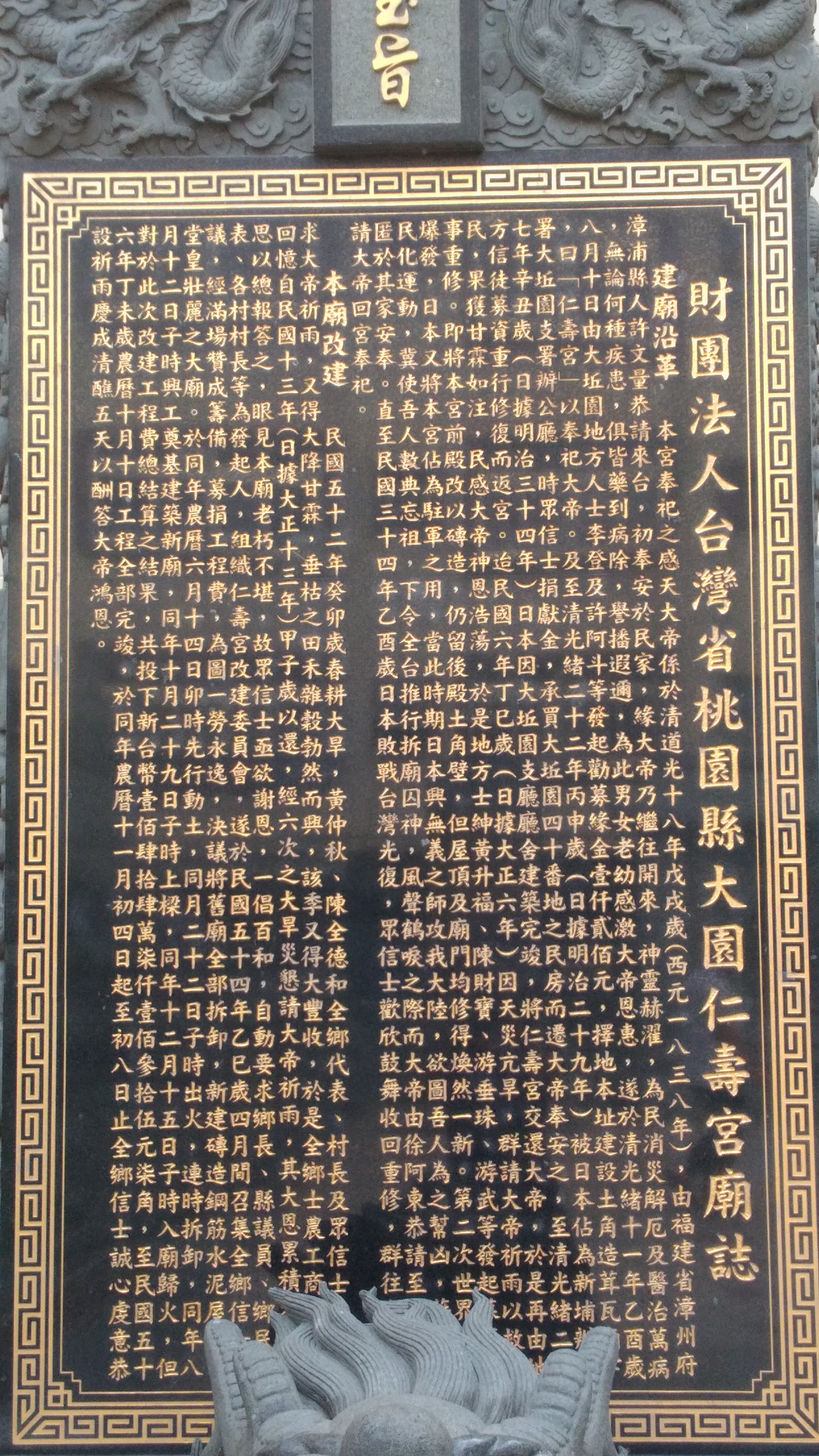

這三張照片,皆拍攝於桃園大園「仁壽宮」:一是廟宇外觀,二是正殿內神龕的景象,三是記載建廟沿革的石碑。桃園大園仁壽宮主祀「感天大帝」,感天大帝以老者的造型,端坐於正殿神龕中央,雙手交疊於胸前,執持寫著「玉旨」的笏版,玉色面容,蓄著白色鬍鬚與長髯。

1838年(清道光18年),由福建省漳州府漳浦縣的先民許文量,將感天大帝自原鄉攜至當地供奉;一開始只奉祀於自宅,但由於神威顯赫,尤其在醫治鄉民各種疾病尤其靈驗,於是在先民們合力集資之下,於1885年(光緒11年)在現址興建仁壽宮加以奉祀。

感天大帝,生前是晉代著名的道士「許遜」,祂生前在擔任旌陽縣令期間,平息了瘟疫,因此受到民眾擁戴,也被稱為許旌陽;成神之後,江西地區稱祂為「普天福主」,福建一帶的民眾,則因為靈應、感應不斷,便尊稱祂為「感天大帝」。宮外,廟埕上有一方「財團法人台灣省桃園縣大園仁壽宮廟誌」石碑提到:1838年(清道光18年),福建省漳州人從中國大陸分香,恭請感天大帝來大園奉祀,初期尊奉於民家,因感天大帝「為民消災解厄及醫治萬病,無論何種疾患,皆俱藥到病除」,讓居民感激不已,遂於1885年(清光緒11年)於現址建立廟宇。

基本資訊

原始資料連結原始資料連結

資料來源機關收存系統

主題分類民俗與宗教

建檔單位衛生福利部國家中醫藥研究所

所在地-地址

桃園市大園區大觀路18號

免費進場

否

所在地-緯度

25.065462

所在地-經度

121.196451

是否開放

否

撰寫者

國家中醫藥研究所 臺灣中醫藥醫療文化記憶保存推廣計畫執行團隊

關鍵詞

0則留言

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。