跳到主要內容區塊

:::

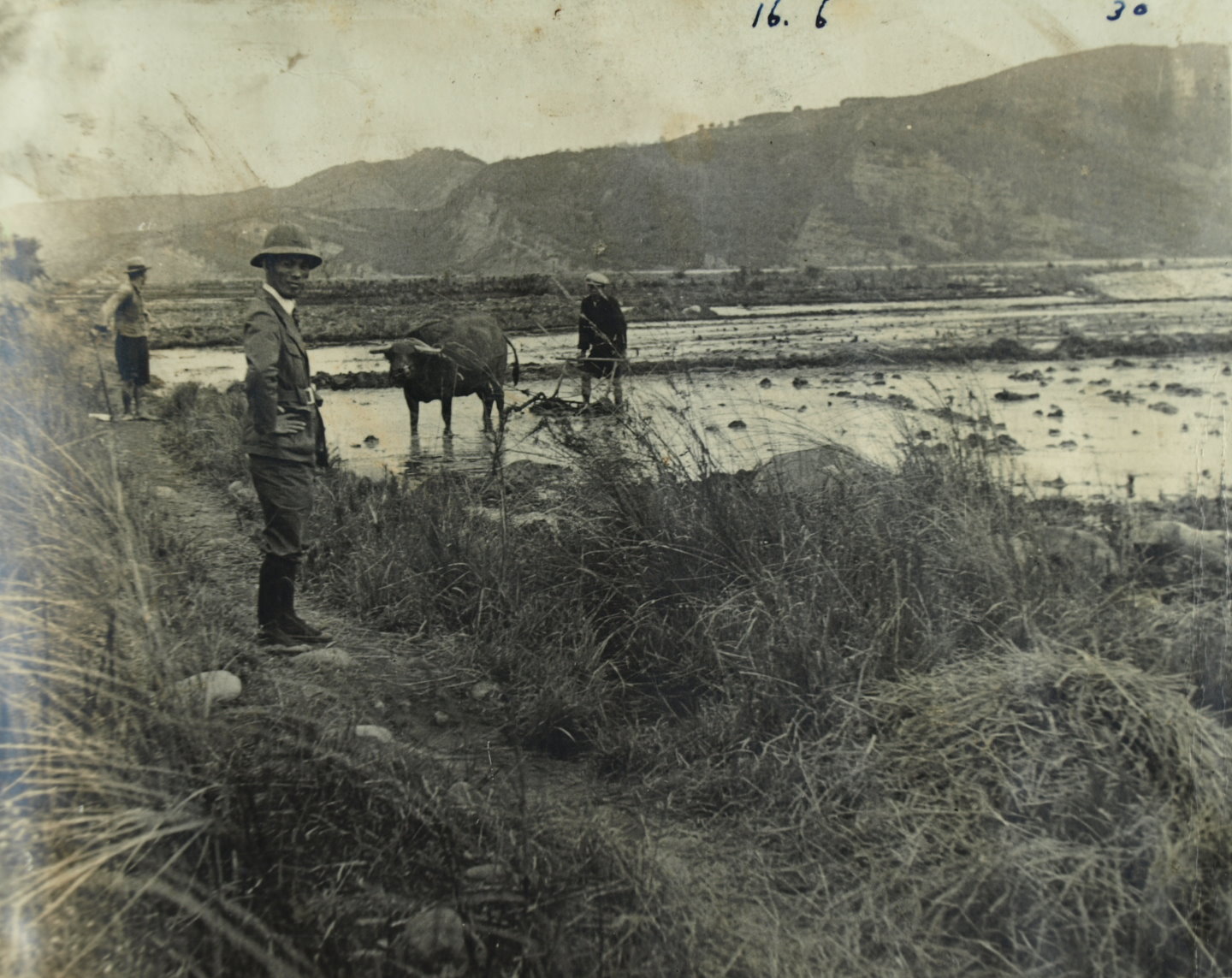

回到最上方1941年水牛耖田

1941年水牛耖田

臺中東勢曾經是傳統竹編製品的生產重鎮,雖地處丘陵山區,但從清領時期到臺灣光復初年,大甲溪沿岸的農田以種植水稻為主,稻米曾經是東勢地區最重要的農作物之一。

早期水稻田的整地作業可分為犁田、耙田(刈耙耕耘)、耖田及碌碡(挪達)等4個步驟,此照片中的水稻田正在進行耖田整地工作,拍攝於1941年(日昭和16年)6月,耖田時使用手耙(13齒而字耙),以後鐵(引木)中間部位的圓形鐵環勾住耙體,後鐵兩端各捆綁拖藤的一端,再將托藤另一端連接到水牛頸部背面的牛軛(牛擔)兩端繫綁,操作手耙時手按橫架木桿操控方向,利用水牛拖引進行耖田,讓手耙齒翻動土壤,並掘出水田裡的草根等雜物;相片中前方戴工地帽者為陳松興先生,陳松興曾任石圍墻公學校(今石城國小)老師,曾擔任前東勢鎮第二、三、四屆泰興里長,當時正在巡視其水田的整地情形。

日本時代東勢地區的稻作生產以在來米為大宗,近年來因改種柑桔、葡萄、高接梨、甜柿等高經濟性的果樹,生產稻米的農田僅剩4公傾,稻米產量極少。

基本資訊

原始資料連結原始資料連結

資料來源機關收存系統

主題分類產業與經濟

建檔單位臺中市大甲河聚落文化發展協會

所在地-地址

臺中市東勢區

別名

1941年腳耙耖田

免費進場

否

所在地-緯度

0.0

所在地-經度

0.0

是否開放

否

撰寫者

林晏伊

關鍵詞

0則留言

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。