跳到主要內容區塊

:::

《西瀛風物》第十期〈澎湖魚灶生態初探〉

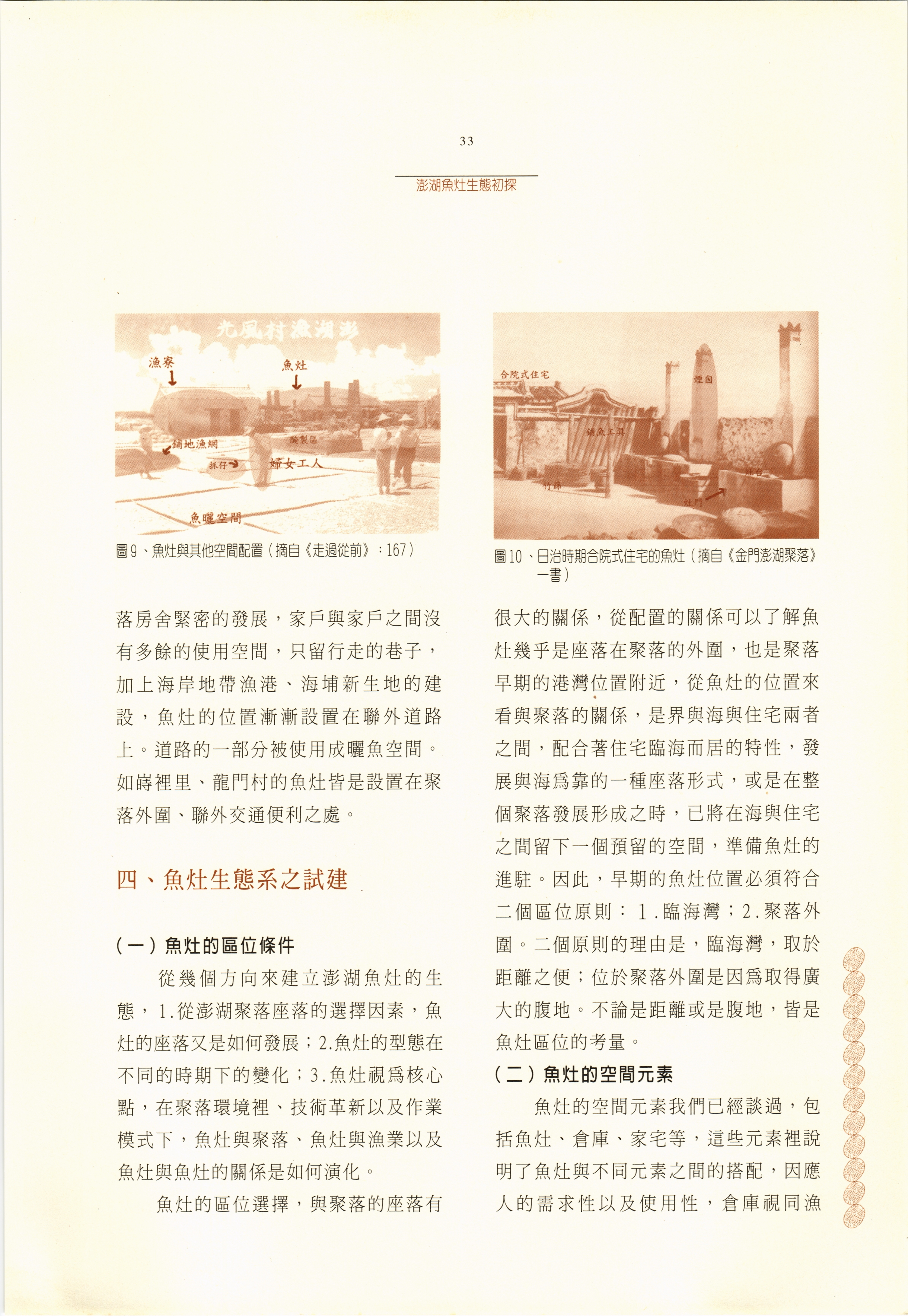

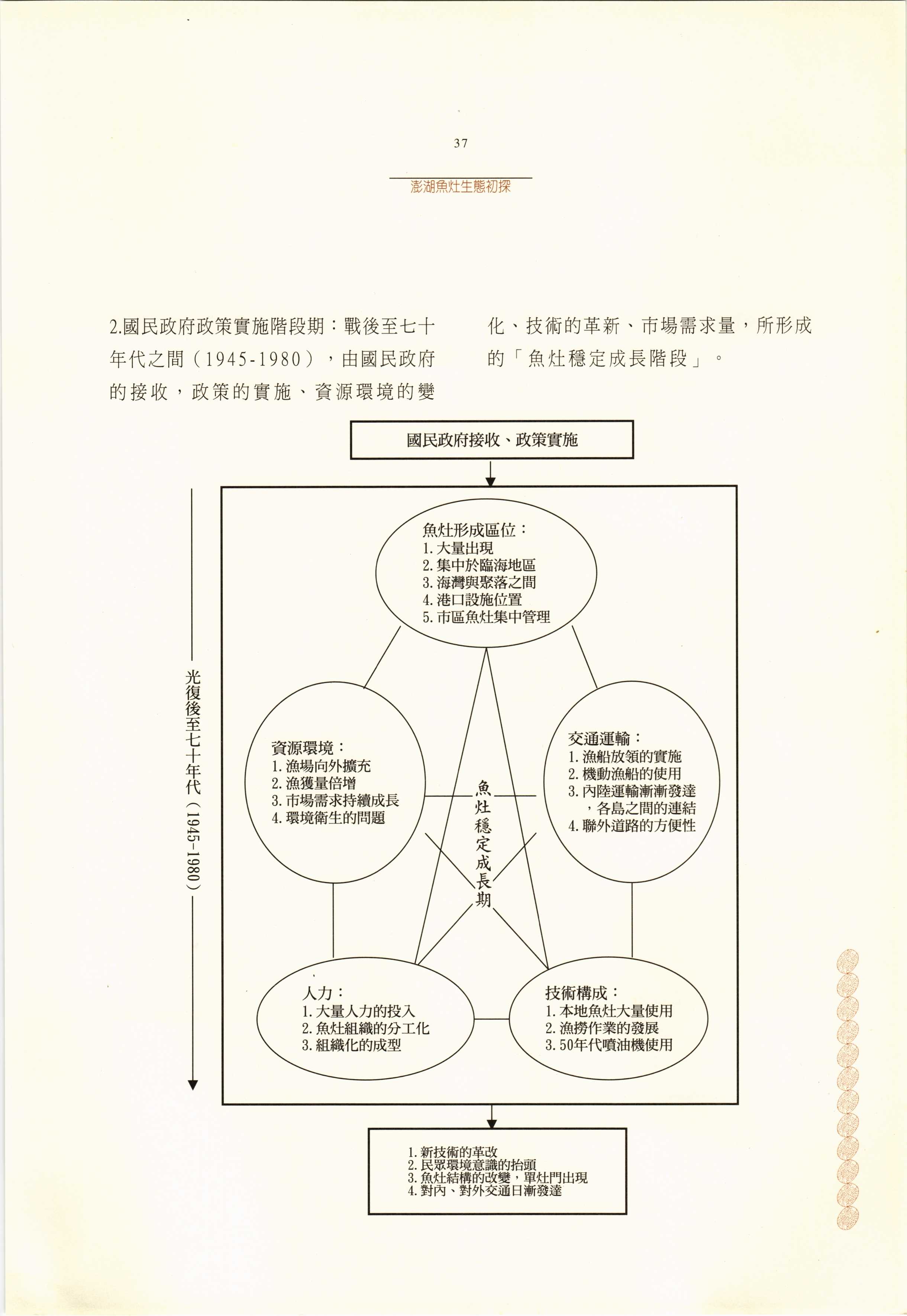

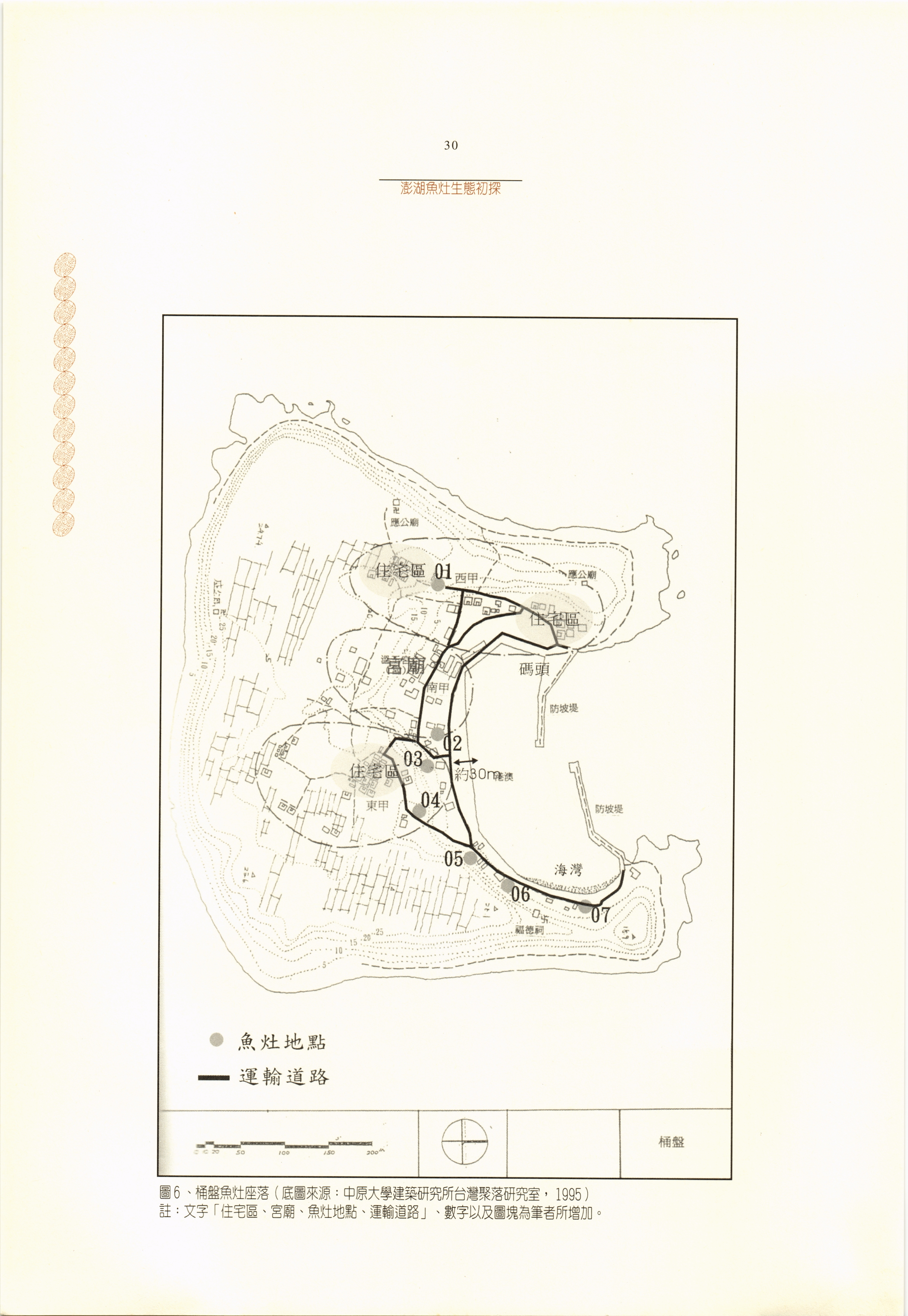

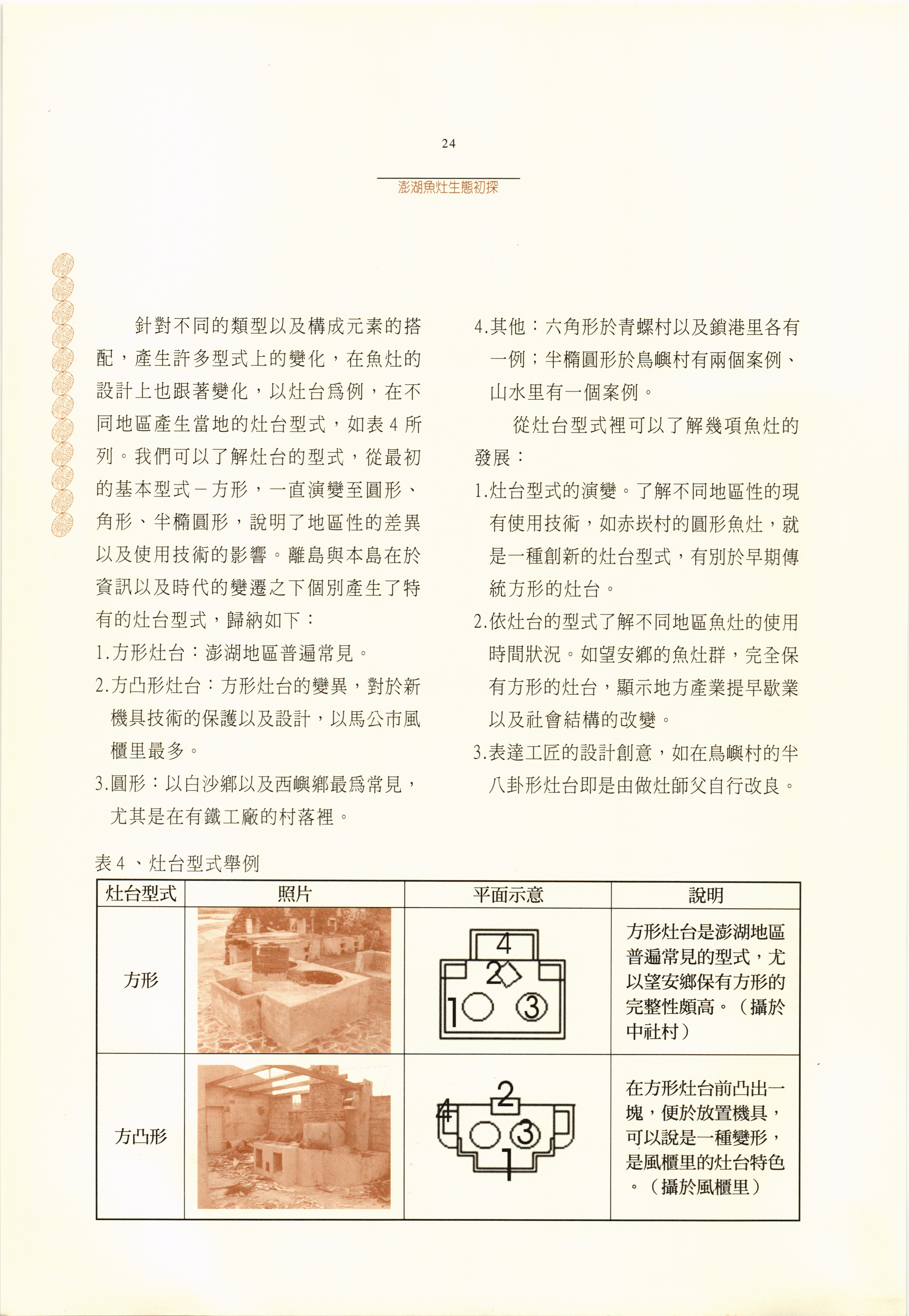

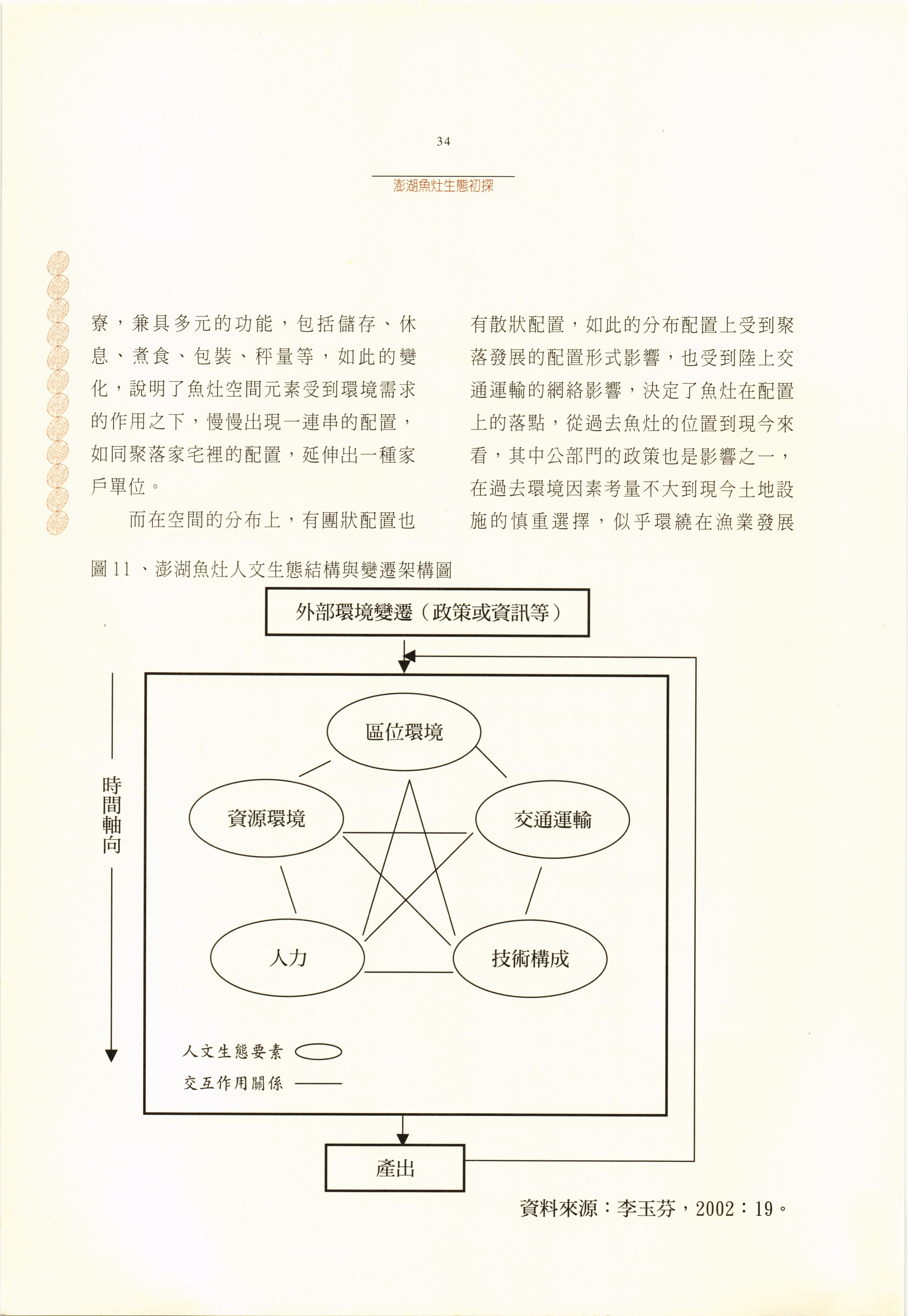

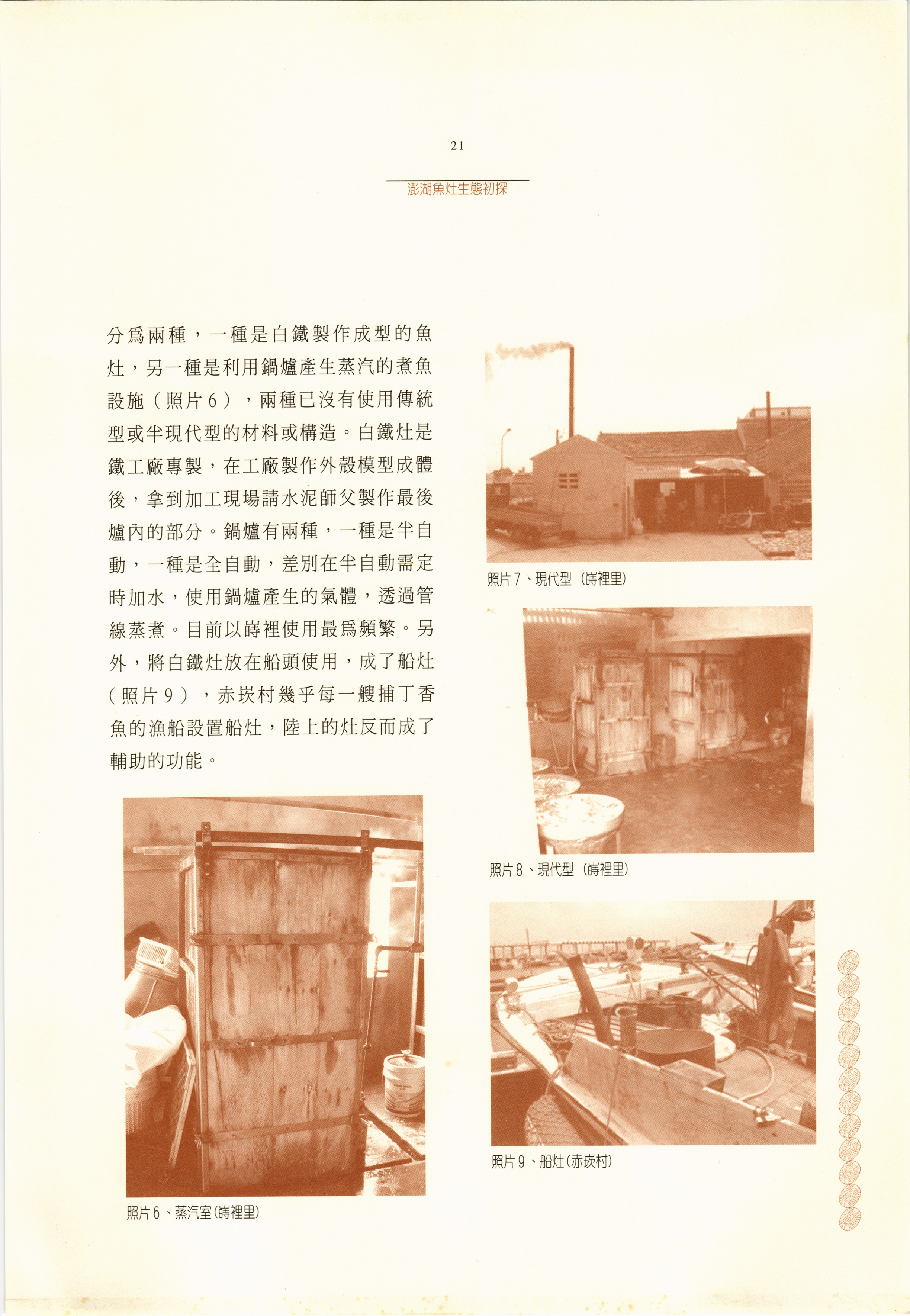

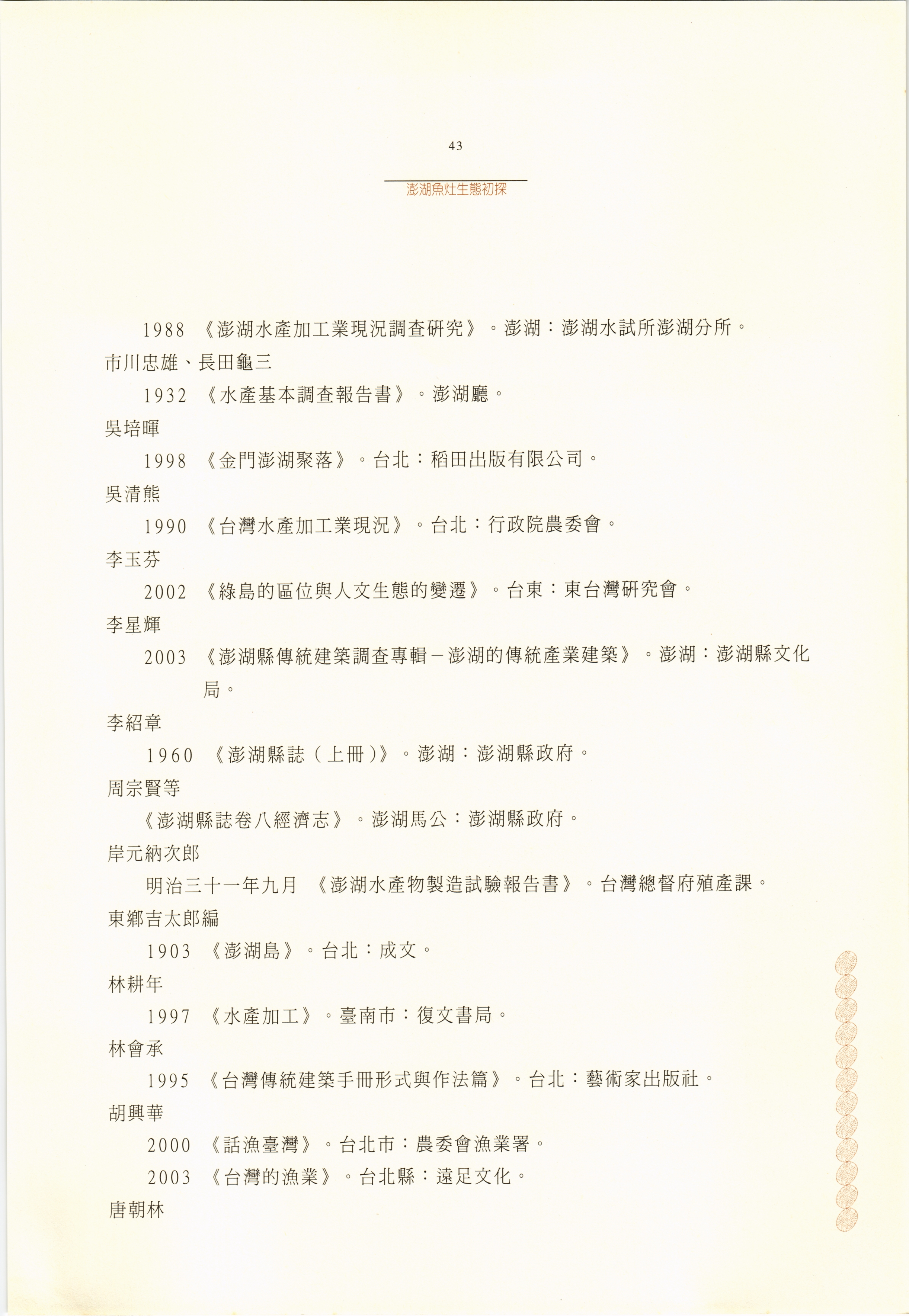

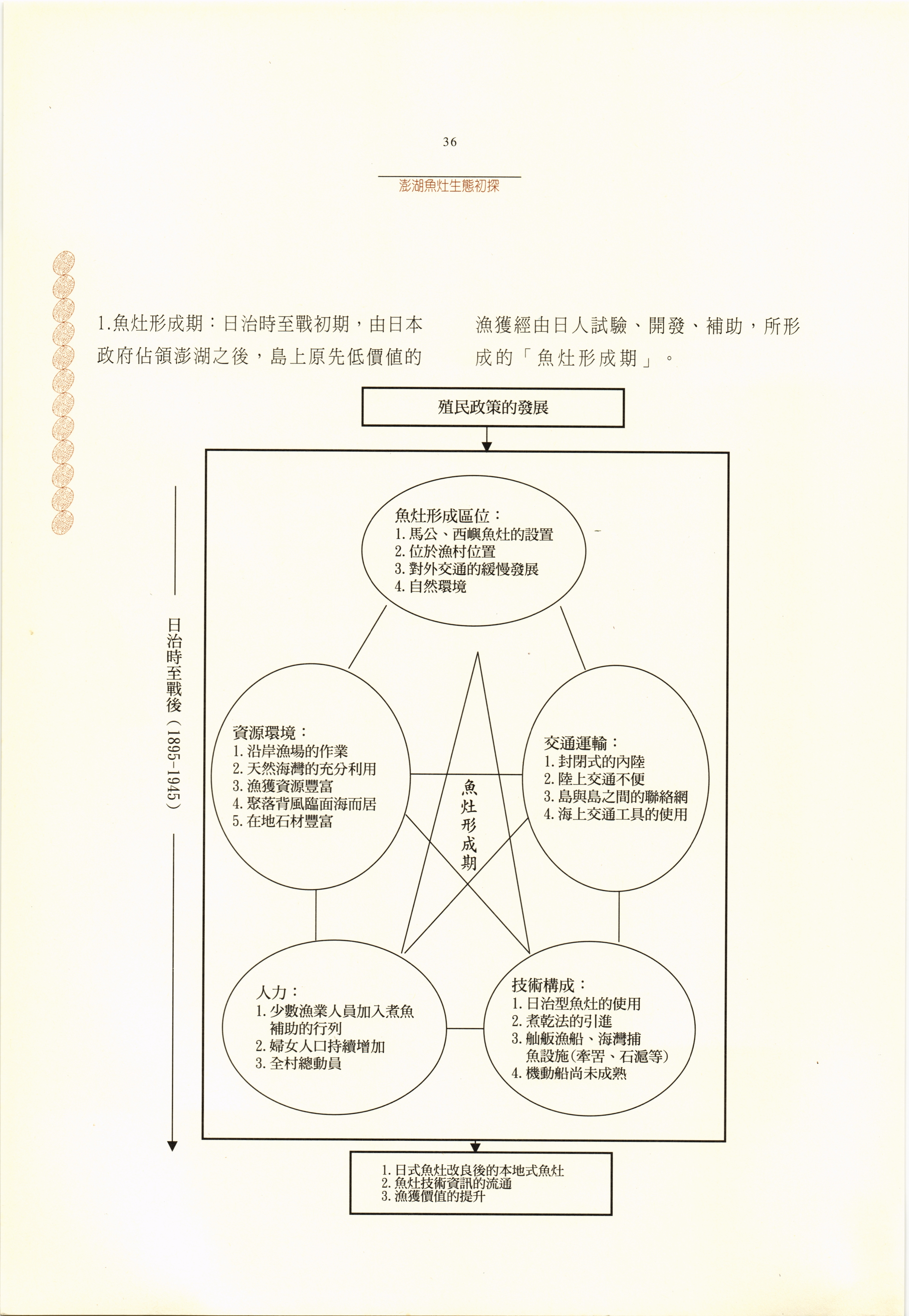

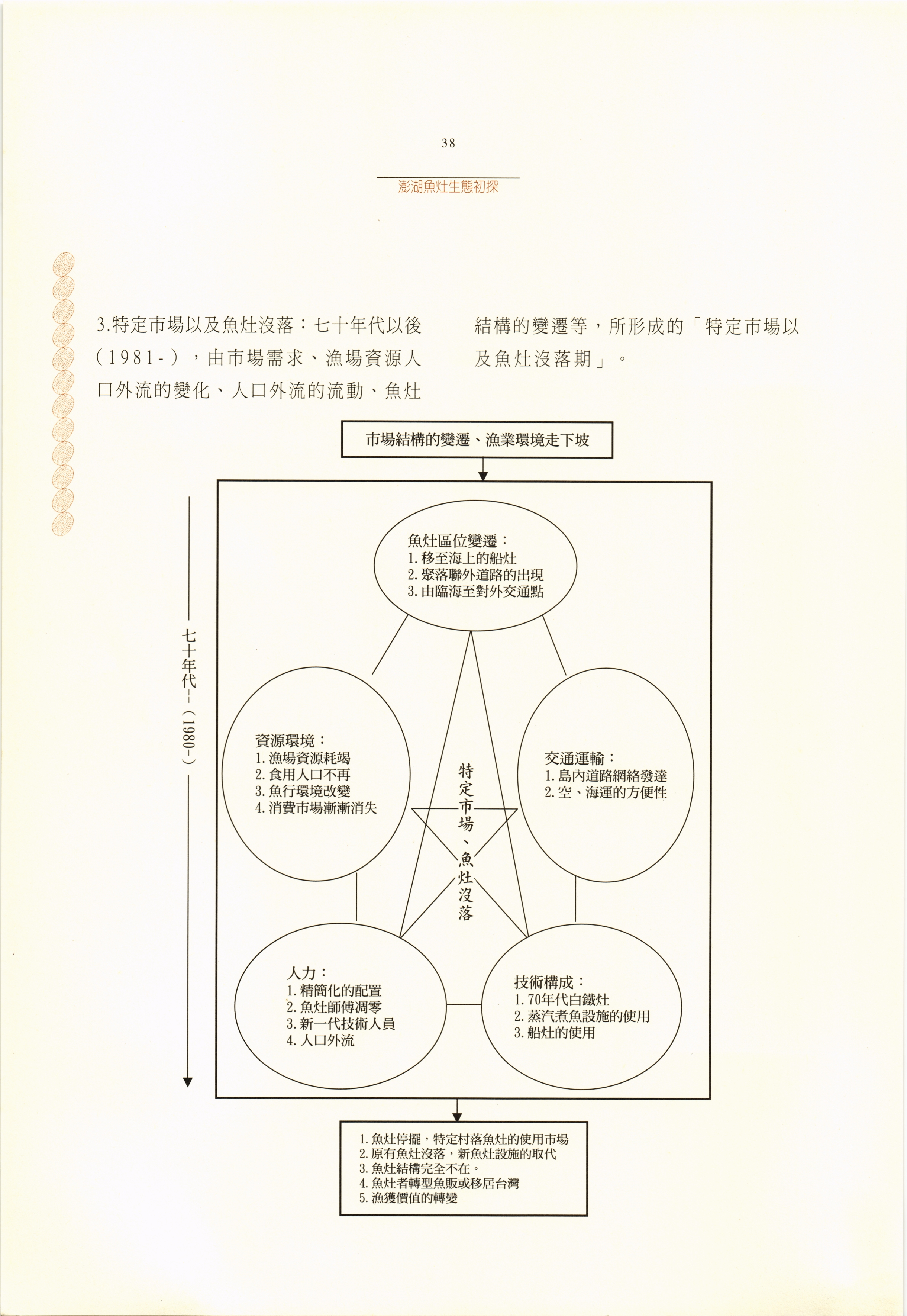

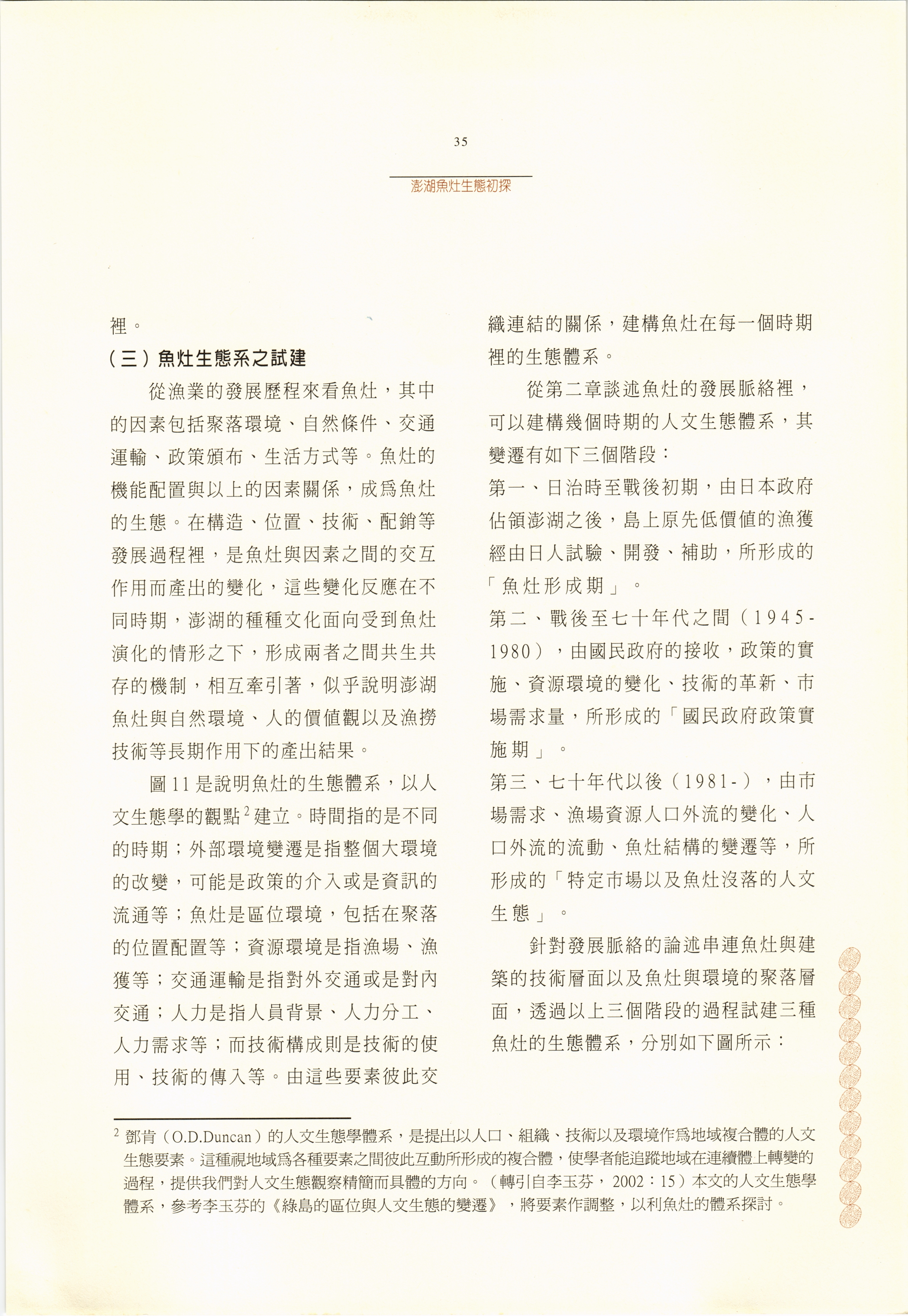

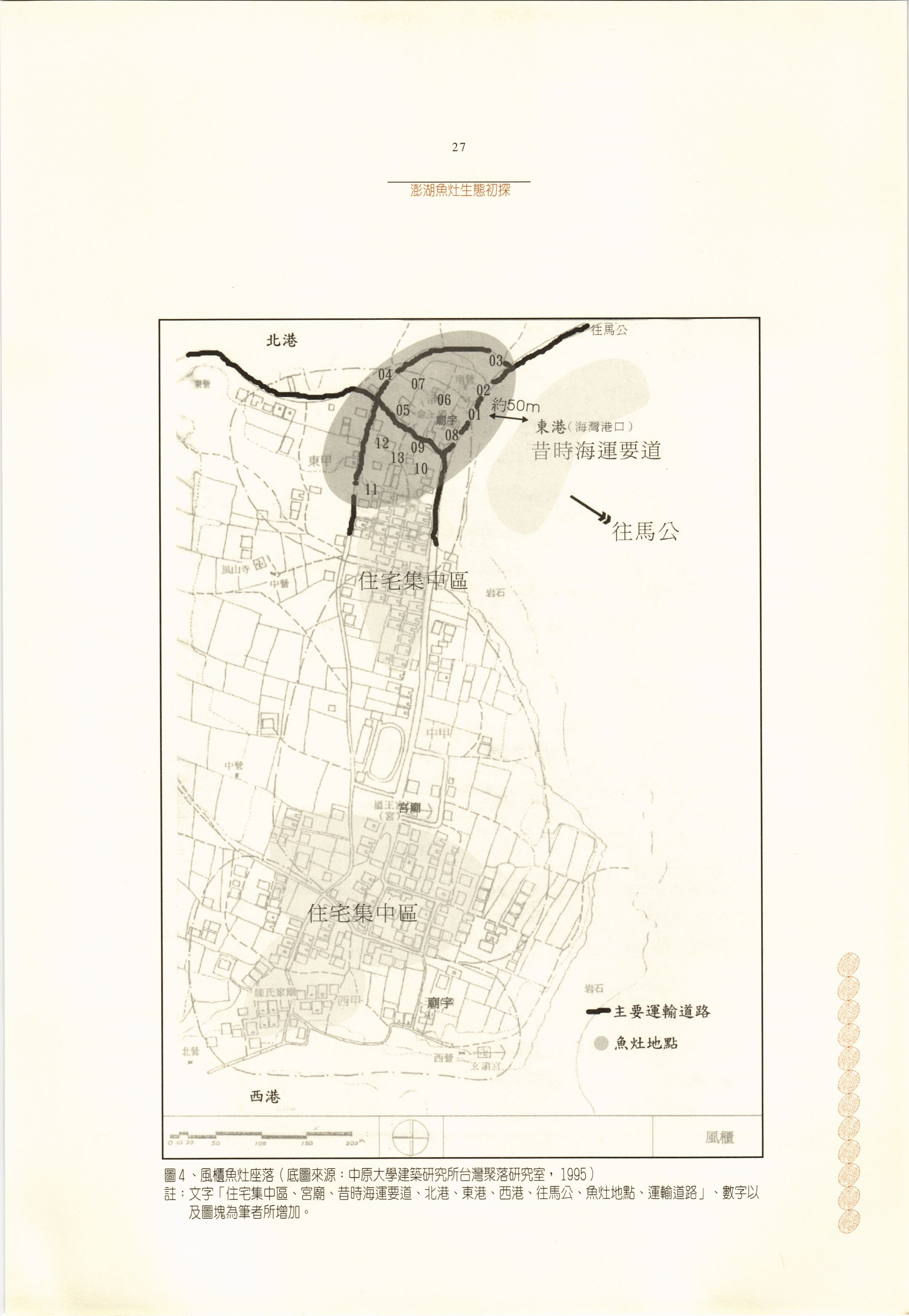

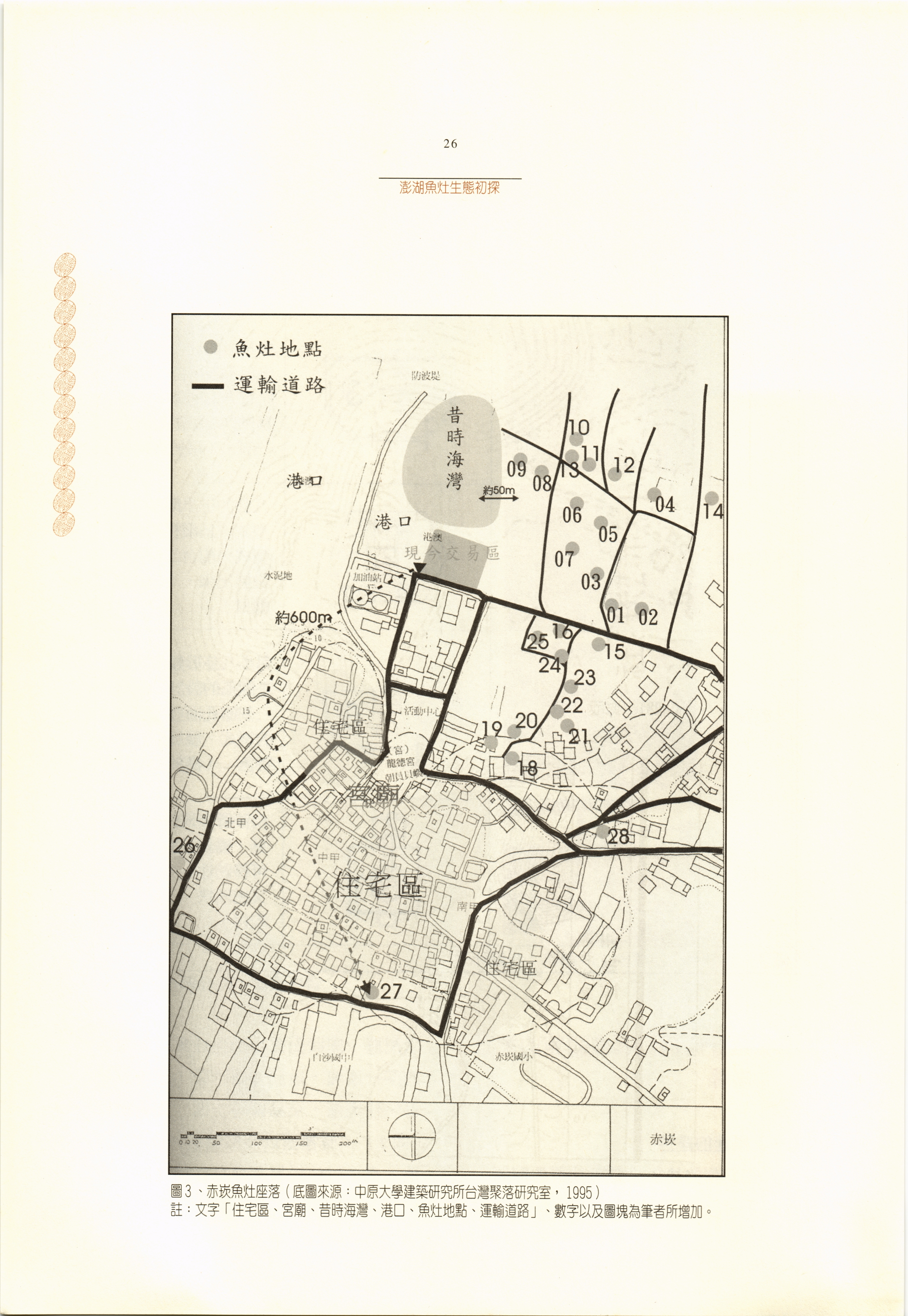

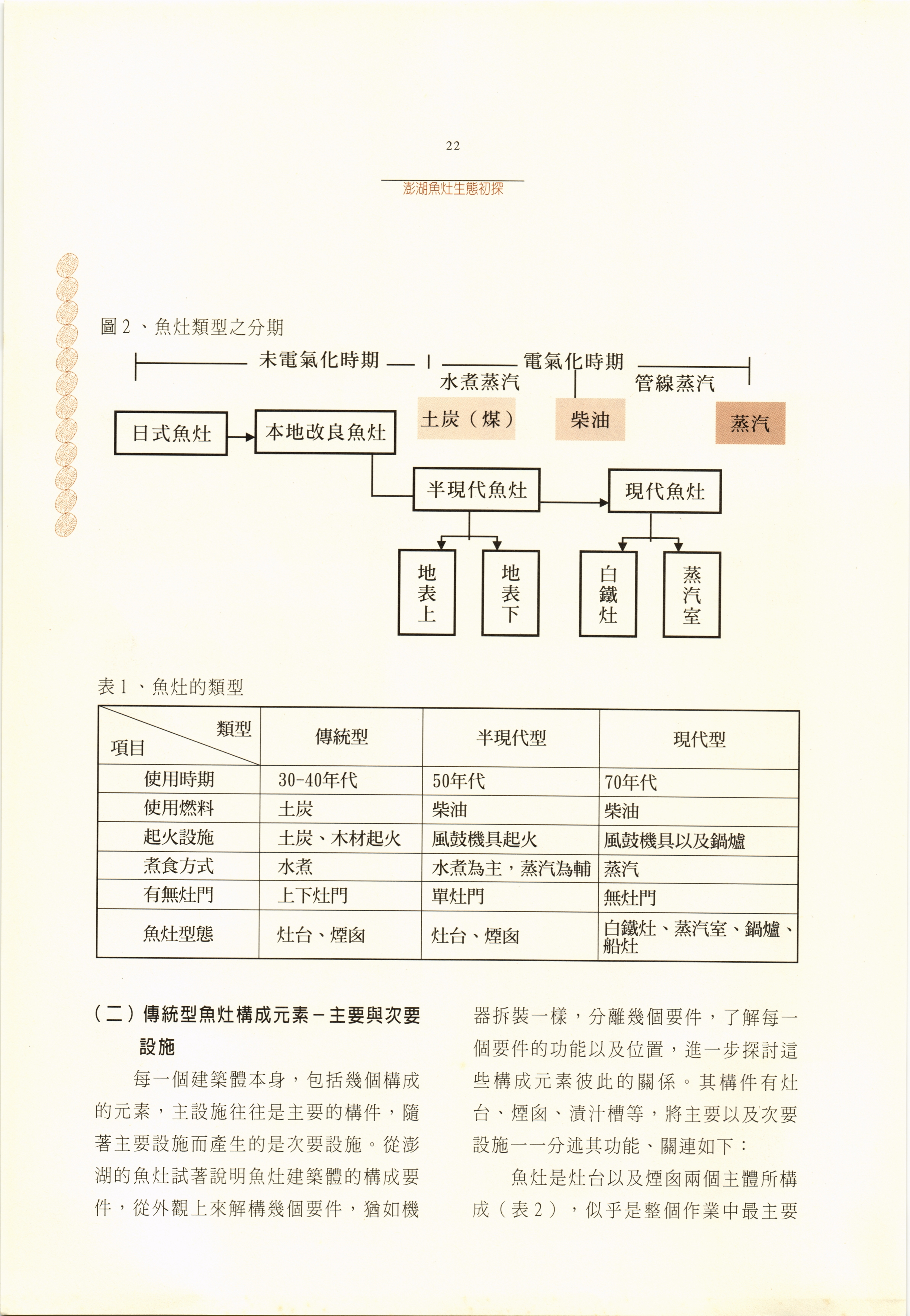

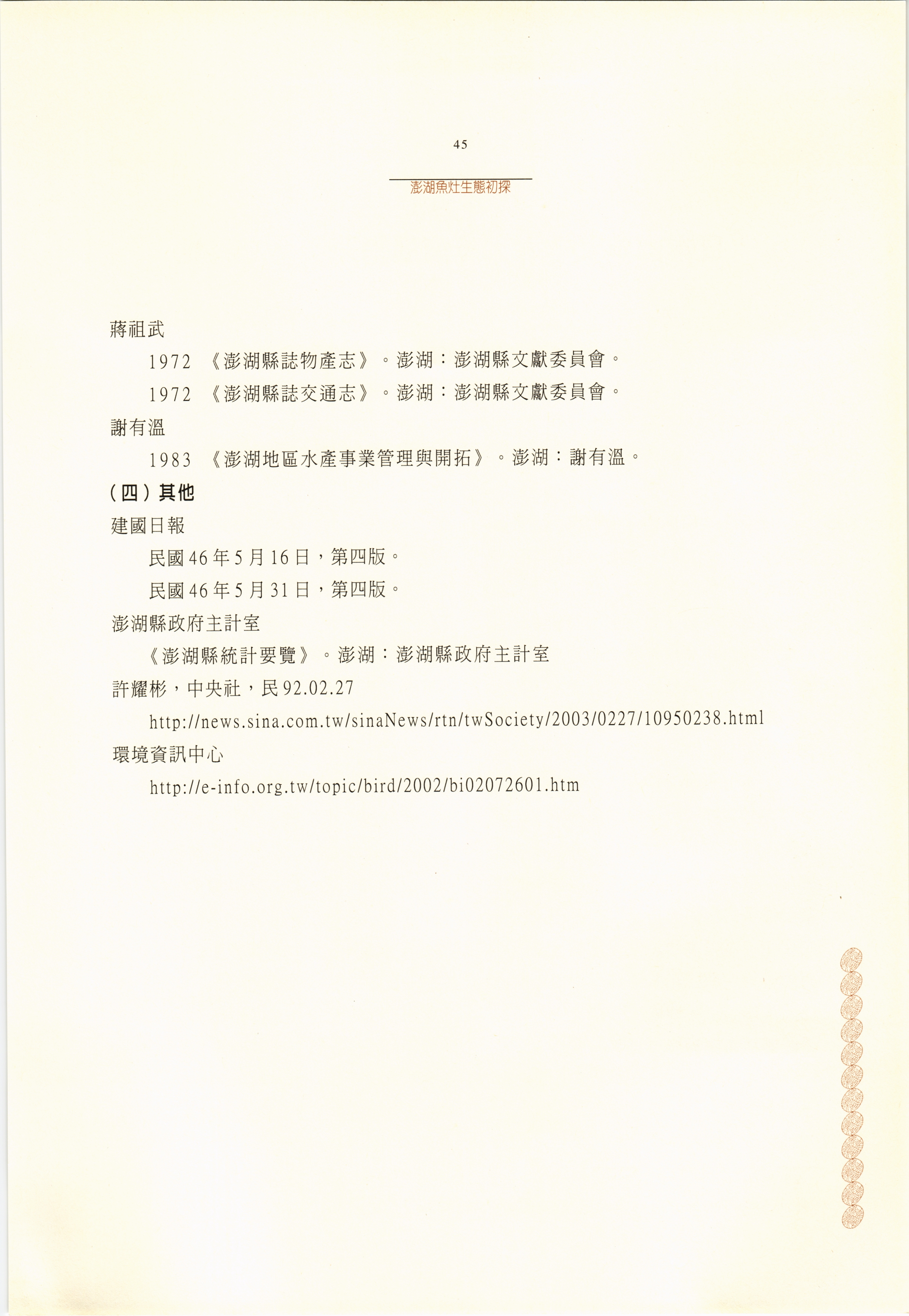

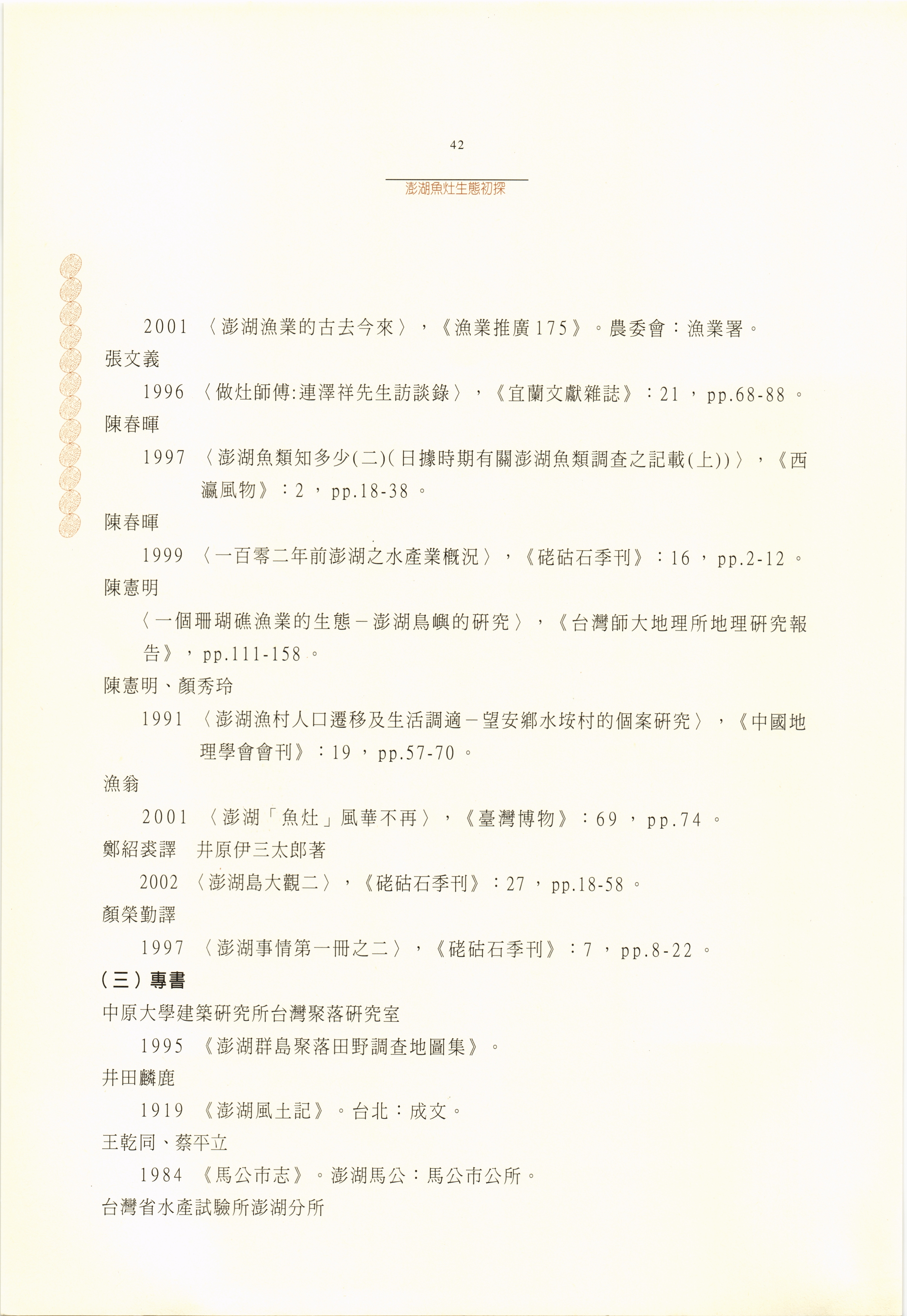

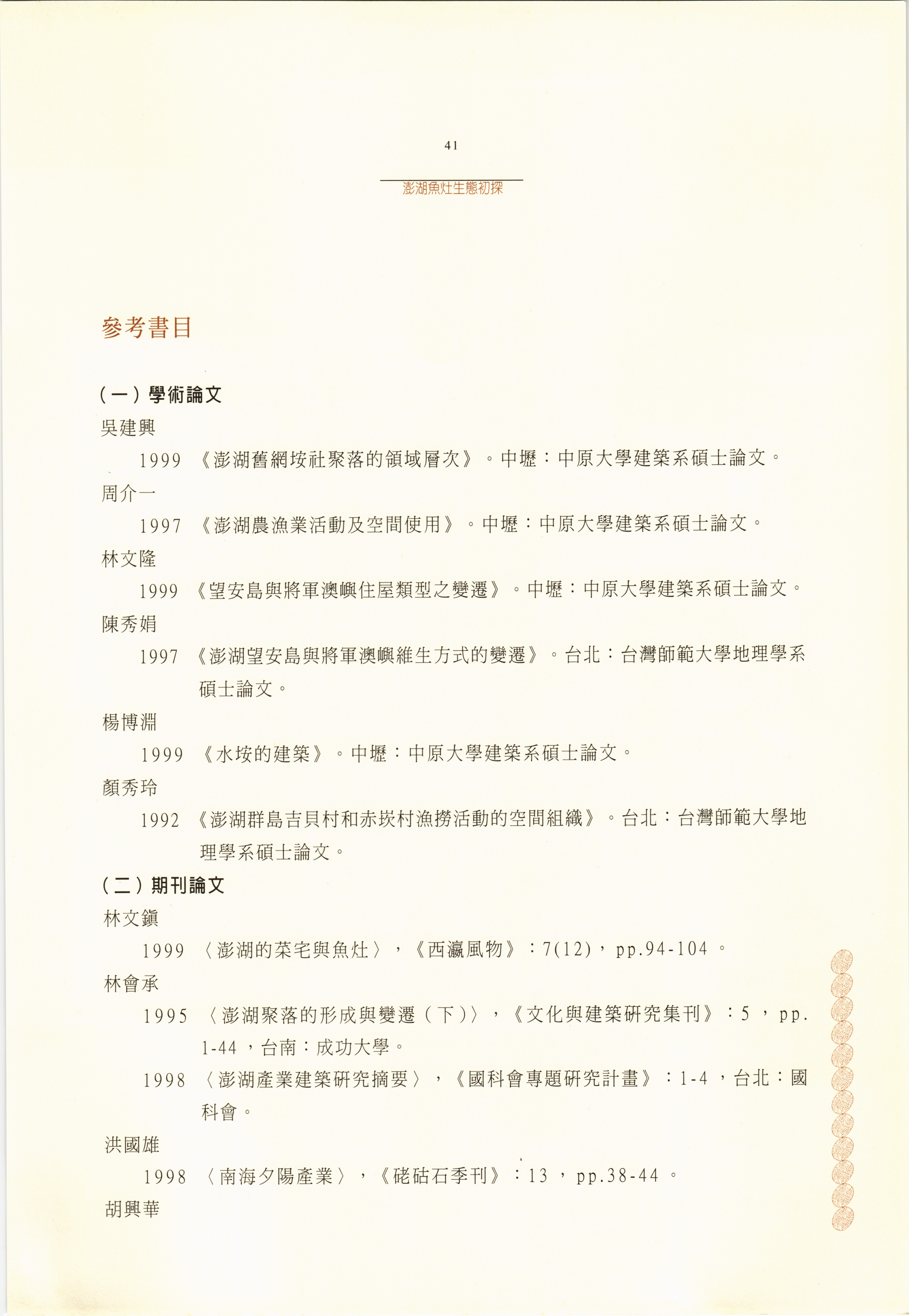

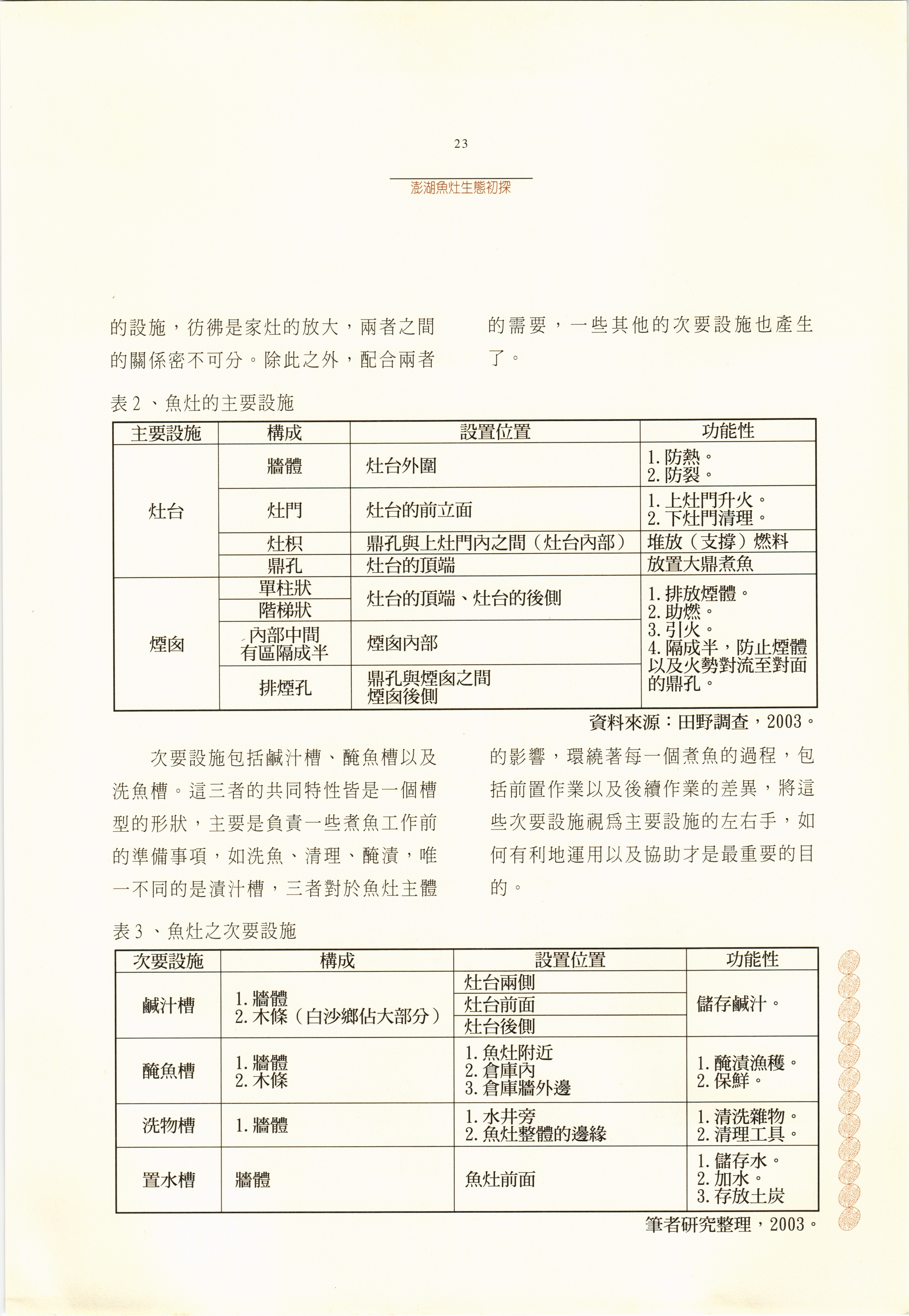

本篇文章來自《西瀛風物》第10期,篇名為〈澎湖魚灶生態初探〉,作者為莊凱証。以下是本文摘要內容: 本文透過蒐集相關資料以記錄魚灶的現況、建築與構成要件,同時以人文生態學的觀點嘗試建立魚灶的生態體系。魚灶由建造年代與設備,依序分為傳統型、半現代型、現代型。傳統型為現今澎湖最常見的型態,以燃燒炭火、柴火為動力;現代型中有兩種製成型的魚灶,其中,白鐵製作的會設置在捕丁香魚的漁船上,成為船灶。魚灶設施分為主要與次要,前者包括堆放燃料及煮魚的灶台與負責排煙、引火、助燃的煙囪;後者則有鹹汁槽、醃魚槽、洗物槽、置水槽。根據地區、構成元素、使用時間、設計創意的差異,產生不同型式的魚灶。以灶台而言,風櫃常見的為方凸形,白沙、西嶼則為圓形。地區、使用時間同樣也影響魚灶的座落和配置,座落大致上可分為:團狀、線形、散狀三種。配置上可分為:只有魚灶、漁寮與魚灶、合院式住宅、聯外道路附近。在魚灶人文生態結構與變遷中包括了區位環境、資源環境、交通運輸、人力、技術構成等五項,並且受到外部環境變遷和時間的影響。變遷時期依照時間先後順序可分為:日本治台的「魚灶形成期」、國民政府的「魚灶穩定成長階段」,以及「特定市場以及魚灶沒落期」。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 撰寫者呂育慈

- 創作者莊凱証

- 時間資訊出版日期2005/12/01

- 媒體類型圖書及手冊

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。