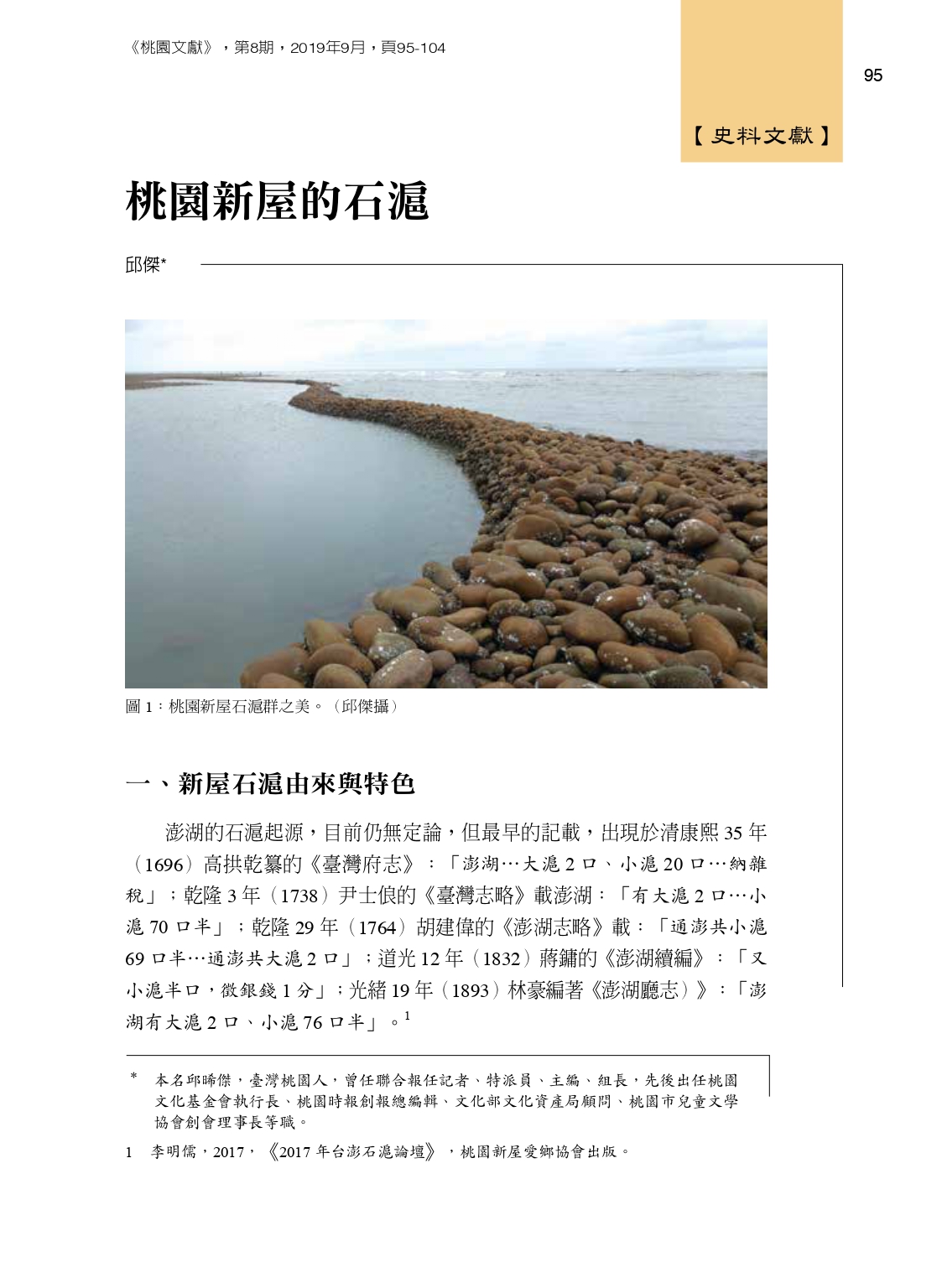

文章取自桃園市政府文化局出版之桃園文獻第8期「文化資產」:石滬是一種利用海水漲退潮的高低落差的一種近海魚法。台灣本島仍在使用的石滬,集中在後龍與新屋一帶,究竟石滬最早是誰人修築的,作者認為可能是北台灣的道卡斯人,爾後陸續販賣給漢人並使用至今。

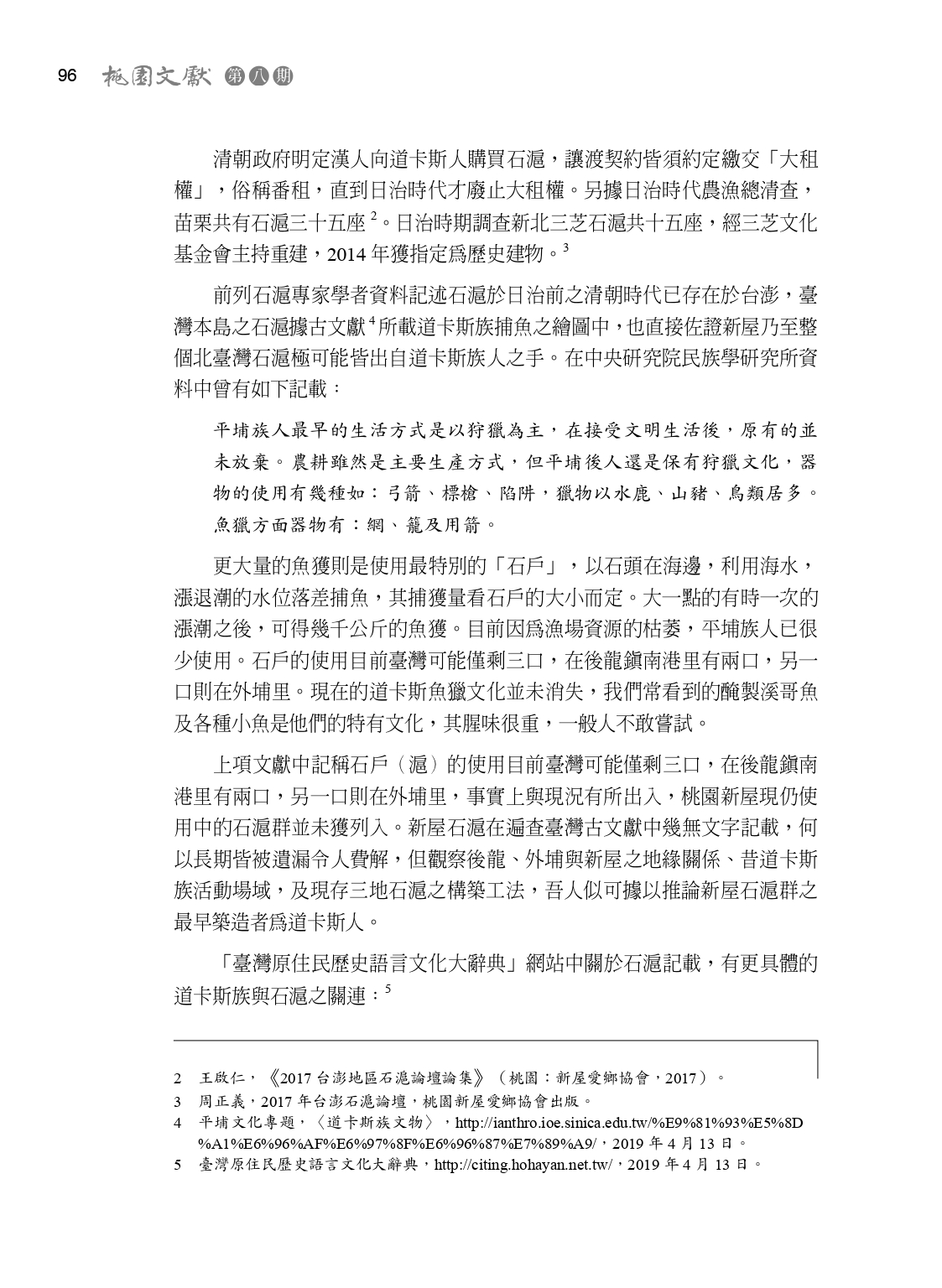

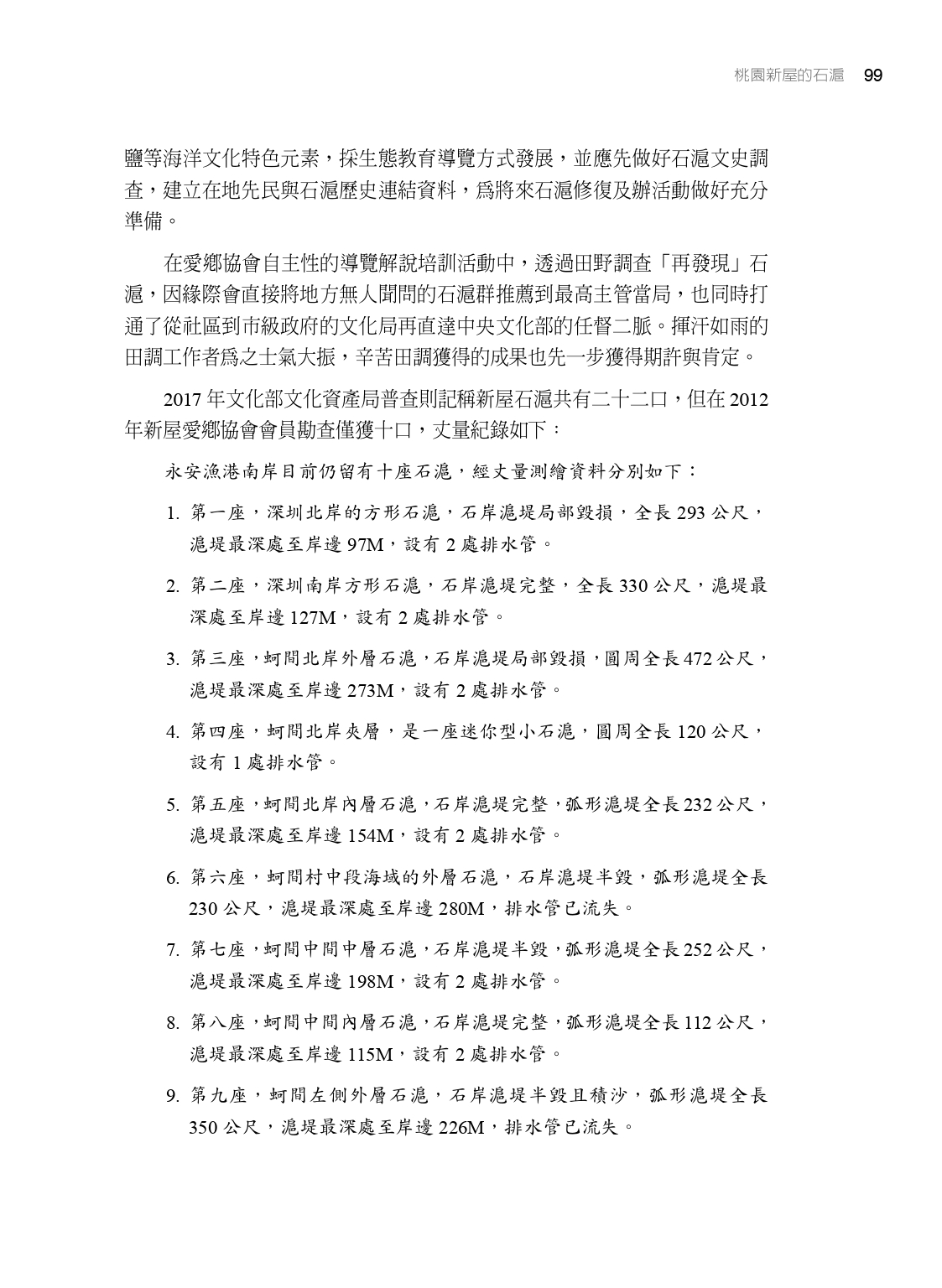

新屋石滬的發現是民國101年時新屋在地社團愛鄉協會偶然間發現散置在海岸邊的石滬群,新屋石滬群才為人所知,經過數年調查與維護,106年時紀錄了新屋石滬有二十二口。

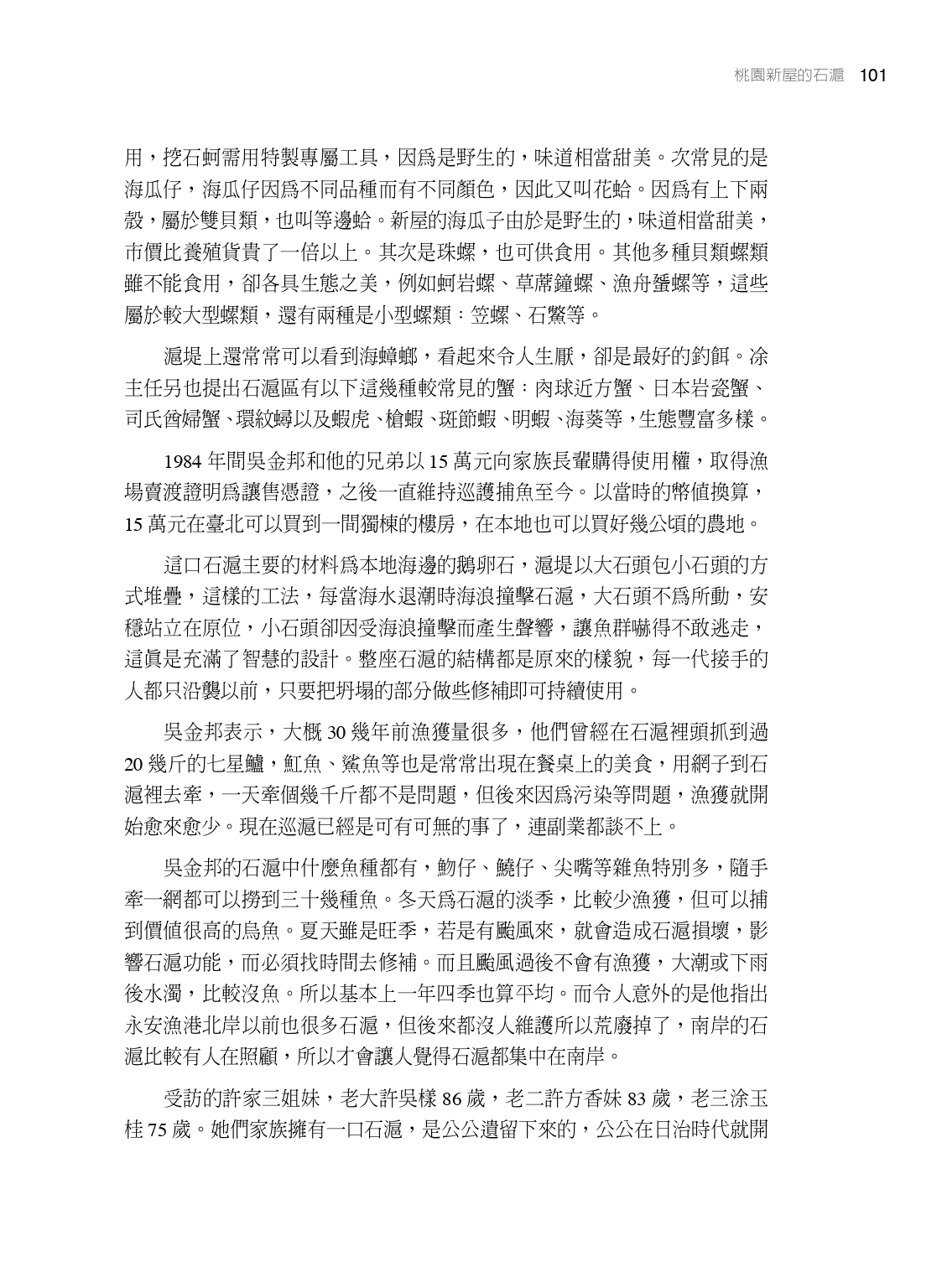

地方耆老對於石滬的印象還有牽罟,牽罟需要集眾人之力,每就以海螺聲為信號,當螺聲響起,大家就會集合去牽罟,漁獲再分配給參與者,每一組牽罟團體用的海螺聲皆不相同,因此不會混淆。

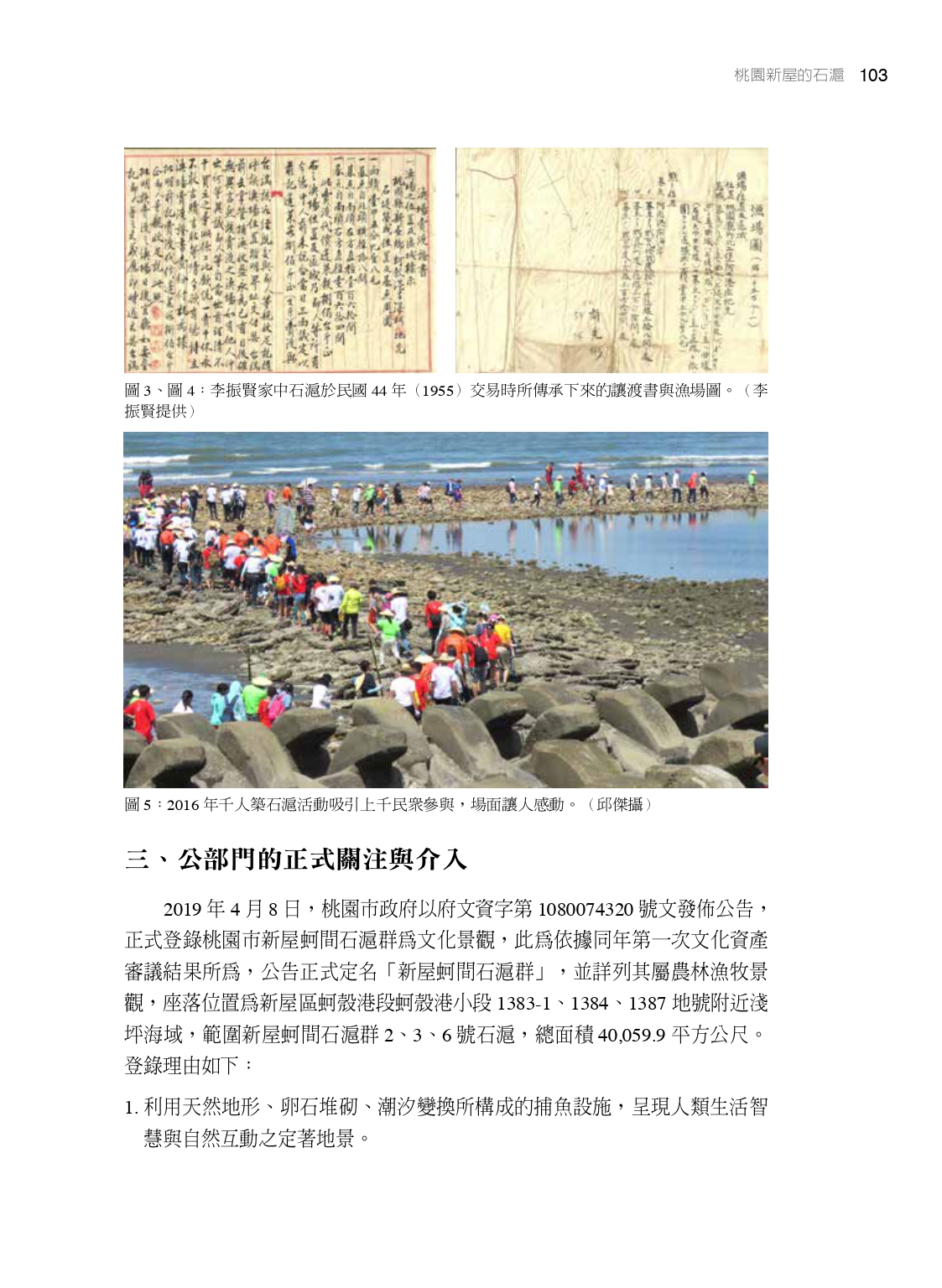

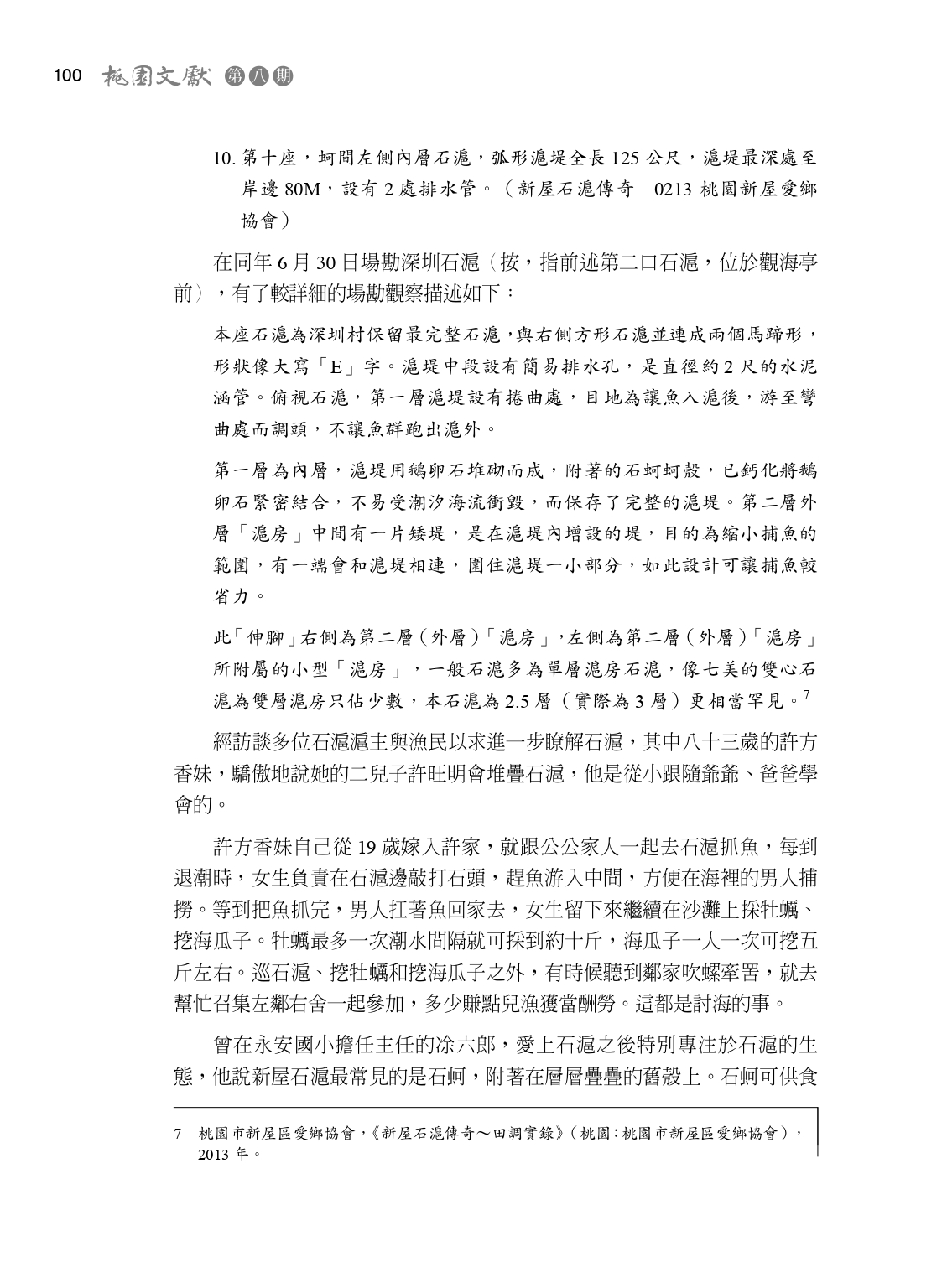

108年4月8日,桃園市政府公告將新屋蚵間石群列為文化景觀,登錄理由為(一)利用天然地形、卵石堆砌;潮汐變化所構成的捕魚設施,呈現人類生活。(二)是具備漁業設施的具體意義,使用者仍擁有傳統知識脈絡。(三)為清代即已建造,北台灣中尚有少數仍在維護與使用,反映了當地漁業特殊技術與環境關係。

而隨著公部門得介入,地方團體也更能深入調查,雖然在今日石滬的實用性以大幅減少,未來如何將石滬的相關技術傳承給年輕一代,對石滬有更多的認識與參與,將古老的漁法永續下去,是相關單位及在地學者應思考的重點。