跳到主要內容區塊

:::

回到最上方初心-112年度拉娃計畫融合古典弦樂與泰雅族傳統木琴的音樂創作

初心-112年度拉娃計畫融合古典弦樂與泰雅族傳統木琴的音樂創作

「初心」的創作,由財團法人親愛愛樂音樂文化基金會執行112年原住民村落文化發展計畫時,於112年委託親愛愛樂創作,這首創作曲,融合了西方古典弦樂以及台灣原住民族的傳統木琴改良後創作,原住民古調中的輪唱法是重要的靈感來源。此曲創作的目的是融合古典樂和原住民傳統樂器的元素,創作出獨特而豐富的音樂作品,透過將提琴和傳統樂器結合,探索出新的音樂表達方式。在執行的過程中,團隊廣泛地開展了關於原住民傳統樂器討論,包括音色、構造等,並深入探討原住民樂器在其文化與語境中的重要性和呈現方式。這些討論讓我們更加敏感地理解原住民音樂的特色和價值,並且能夠更好地將其融入到創作中。

當原住民族經歷長久的殖民歷史,長期被貼上他者的標籤,面對新一代的原住民在語言、文化跟土地的斷裂,我們的計畫主要在帶領部落青年思考,該如何結合西方的古典樂與原住民傳統音樂,藉此闡述對原民相關議題的思辨,並跳脫西方「古典樂」與在地「原住民音樂」的框架,擺脫長期被標籤化的束縛進行創作和傳播來尋找認同,以創作與產出填補、縮小、縫合裂痕,創造出能相互理解、共生共榮的新世代音樂。

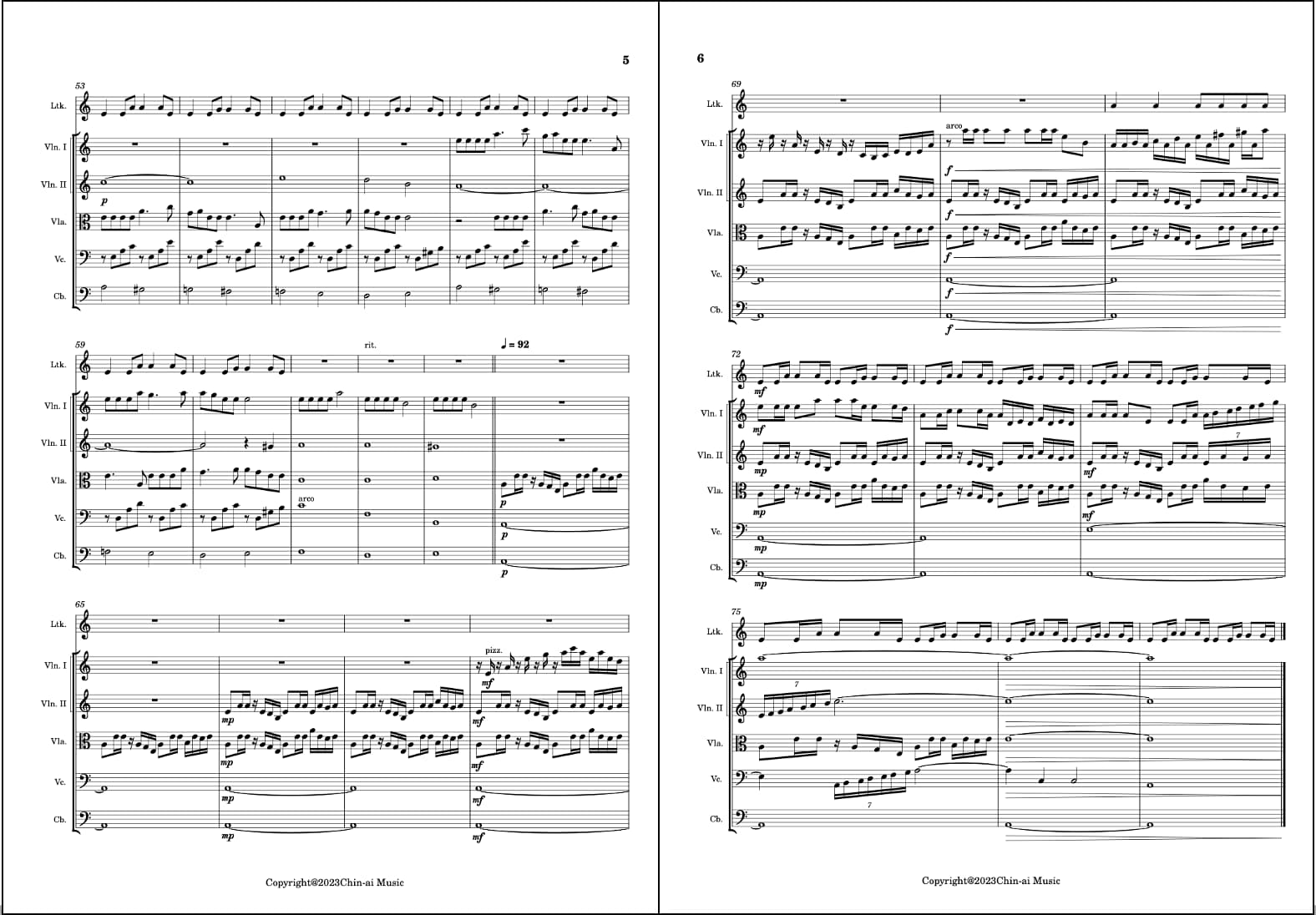

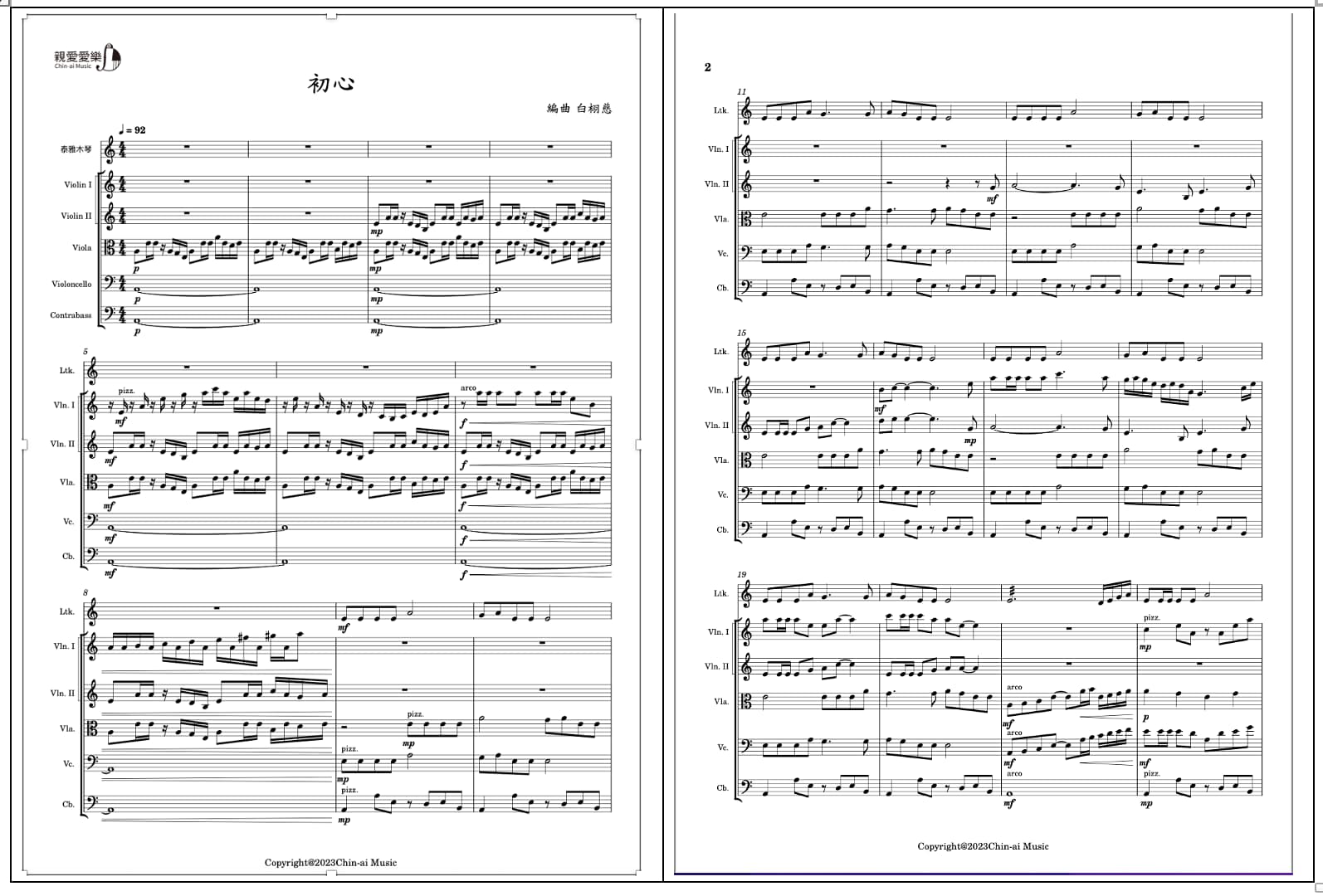

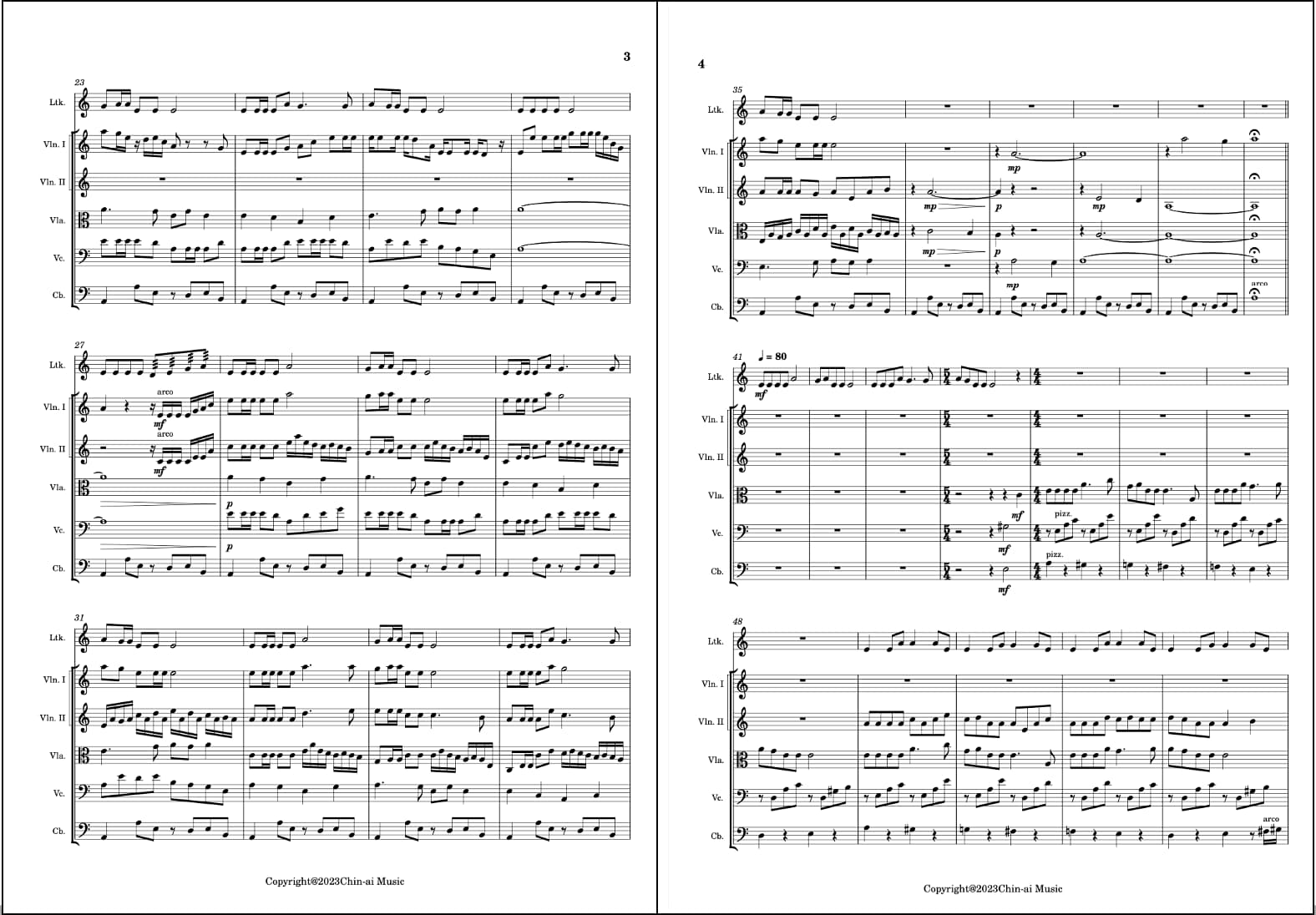

「初心」的創作樂譜對外公開分享,融合了西方古典提琴以及原住民族的傳統木琴,創作過程中爬梳資料發現,原住民的傳統木琴包括有阿美族的 Kokan,泰雅族的lubuw tcingan khoni’及塞德克族的 Tatak。阿美族的 Kokan用懸吊之方式組成, 有三根琴鍵,分別由軟木、硬木及竹子構成,塞德克族的 Tatak由四根相同木材橫放在二根木座上,放在硬地或平石頭上,共鳴度及音量大且清脆,使用山鹽青、食茱臾、油桐等木材,演奏塞德克族傳統歌唱的音階,也就是:Re、 Mi、Sol、La 或 Sol、La、Do、Re 四個音,可以單手或雙手彈奏。泰雅族的lubuw tcingan khoni’有琴座、琴鍵和打擊棒,同樣使用油桐、構木、山鹽木、檜木、血桐和楓木等木材,其中山鹽木的音色最輕脆,油桐的音色較厚實,主要也是四個音階,為Re、 Mi、Sol、La琴鍵越長音越低,琴鍵越短音越高,琴鍵排列以Re、 Mi、Sol、La次序擺放,越下面的琴鍵越長,演奏者以跪姿的方式,雙手各拿一支打擊棒,敲擊琴鍵中段位置演奏。由於原住民的木琴並沒有統一的規格,且包括使用的木材以及演奏的場地等都會影響到音色,因此針對音色的清脆悅耳度,配合進行了調整與修正。

「初心」的創作受原住民族輪唱法的靈感激發,曲子當中有一段由木琴與弦樂輪流唱出的樂句,主要是在述說族人與祖靈對話與緬懷的場景—音樂到了中段部分,速度逐漸慢下來,會先由木琴單獨敲擊出一段旋律,象徵祖靈的話語,而後由西洋弦樂兩個聲部輪唱,代表著這個世代的族人對祖靈的回應。最後一段音樂,則是重複音樂最開始的動機,並呈現出更加有生機朝氣、生氣勃勃的感覺,象徵著這個世代的族人充滿行動力與企圖心,正努力的向前奔進。到了結尾處,則留下單獨的木琴,暗喻著族人必須時時刻刻謹記,當褪去了文明的繁華之後,或許只有不斷回應內心純樸的琴聲,才能找到我們在這個島嶼,這片土地上存在的本質。

基本資訊

原始資料連結原始資料連結

資料來源機關收存系統

主題分類藝術與人文

建檔單位原住民村落文化發展計畫

取得對象

親愛愛樂

取得方式

委託創作

管理者

財團法人親愛音樂文化基金會

副標題

不忘來時路

撰寫者

財團法人親愛音樂文化基金會

貢獻者

創作者

親愛愛樂

創作者

親愛愛樂

時間資訊

創作時間

2022/1/1 ~ 2022/11/30

媒體類型

樂譜及曲譜

存放位置

網路雲端

時間分期

2022

檔案授權

關鍵詞

0則留言

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。