跳到主要內容區塊

:::

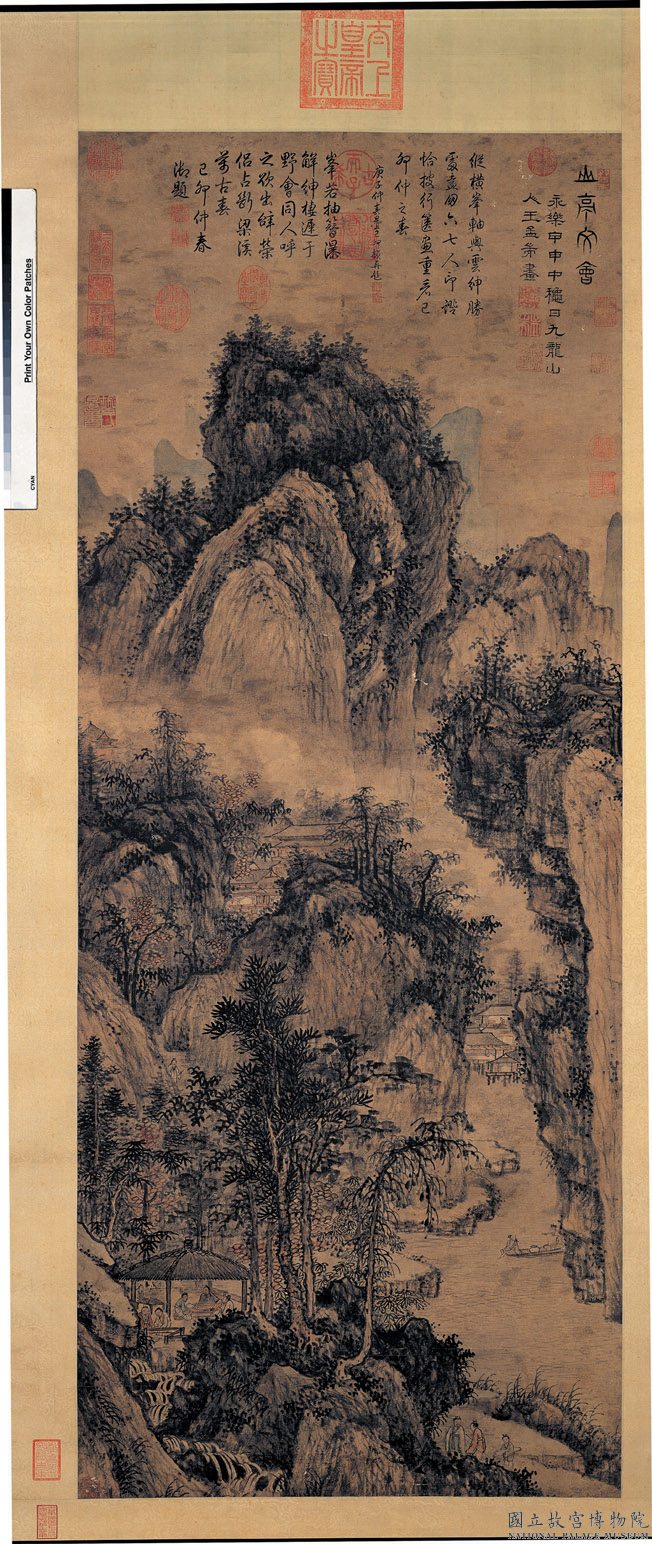

回到最上方王紱/畫山亭文會

王紱/畫山亭文會

王紱(1362-1416),江蘇無錫人。字孟端,後以字行。號友石、鰲叟、青城山人。洪武時(1368-1398)應召入京,因事受累,謫戌山西十餘年。後返故里,隱居九龍山,自號九龍山人。永樂年間(1403-1424),以善書薦,任職文淵閣,官拜中書舍人。王紱博學工詩,又善書畫,以墨竹名聞天下,兼長山水。山水師法王蒙(1308-1385)、倪瓚(1301-1374),自有一種風度。明初山水畫壇崇尚南宋馬、夏畫風,浙派風靡一時,王紱卻獨樹一幟,繼承元代文人畫傳統,重視筆情墨趣,是明代中期吳派的前導,為明代畫史上承先啟後的大家。此幀是王紱的代表之作,成於永樂甲申(1404)中秋日,時年四十三歲。本幅雖然旨在描寫文人騷客在山林亭閣中雅會的盛事,可是全作卻以山水取勝。層巒疊嶂,懸崖峭壁,景致幽深險絕。近景山林湍泉之旁有一山亭,內坐五人談詩論文,亭外一人乘舟而至;另兩人行經山徑,前來赴會。全作布置邃密,構圖嚴謹。畫山石先以枯淡筆墨皴寫,依結構層層加疊,最後以重墨鉤皴點苔,筆力雄勁老辣,墨氣沉厚蒼潤。本幅的佈局、樹木枝葉的姿態、峰巒的皴染等,仍見王蒙(1308-1385)遺韻,但全作筆墨華滋蒼潤,又似吳鎮。可見王紱繼承元代大家規範,但不拘一家,自出意匠,進而形成自己清幽澹遠且豐實多變的畫風。

基本資訊

原始資料連結原始資料連結

資料來源機關國家文化資產網

主題分類藝術與人文

建檔單位文化部文化資產局

現況地址

項次

縣市

鄉鎮市區

地址

1

臺北市

士林區

至善路二段221號

數量

1

公告

類別

公告文號

公告日期

備註

指定/登錄

會授資籌二字第0972115965號

2008-12-24 00:00:00.0

級別名稱

重要古物

種類

種類代碼

G1

種類名稱

藝術作品

種類子類別代碼

G1.2

總類子類別名稱

繪畫

年代

明(1404)

作者

王紱

材質

紙

尺寸

縱129.5公分×橫51.4公分

保存環境

庫房或展覽空間

主管機關聯絡地址

臺中市南區復興路三段362號

主管機關單位

文化資產局

主管機關聯絡電話

04-22177777

主管機關名稱

文化部

所屬主管機關

文化部

評定基準

具有重要歷史意義或能表現傳統、族群或地方文化特色/具有重要之時代特色、技術及流派/具有重要藝術造詣或科學成就/具有重要歷史、文化、藝術或科學價值

保管單位

國立故宮博物院

古物所在地

所在地名稱

國立故宮博物院

detailPage.fieldLabel.BOCH_CountryCulture_61.keepPlaces_address

111台北市士林區至善路二段221號

保存空間屬性

博物館、圖書館

保存空間文資身分

歷史建築

法令依據

1.「文化資產保存法」第六十六條。

2.「古物分級登錄指定及廢止審查辦法」第三條。

古物出處/出處或來源

既存(繼承)

指定(登錄)理由

王紱博學工詩,又善書畫,以墨竹名聞天下,兼長山水。山水師法王蒙、倪瓚,自有一種風度。明初山水畫壇崇尚南宋馬、夏畫風,浙派風靡一時,王紱卻獨樹一幟,繼承元代文人畫傳統,重視筆情墨趣,是明代中期吳派的前導,為明代畫史上承先啟後的大家。本幅作於永樂甲申(1404)中秋日,雖然旨在描寫文人騷客在山林亭閣中雅會的盛事,可是全作卻以山水取勝。層巒疊嶂,懸崖峭壁,景致幽深險絕。全作布置邃密,構圖嚴謹。畫山石先以枯淡筆墨皴寫,依結構層層加疊,最後以重墨鉤皴點苔,筆力雄勁老辣,墨氣沉厚蒼潤。本幅的佈局、樹木枝葉的姿態、峰巒的皴染等,仍見王蒙遺韻,但全作筆墨華滋蒼潤,又似吳鎮。可見王紱繼承元代大家規範,但不拘一家,自出意匠,進而形成自己清幽澹遠且豐實多變的畫風。本幅「畫山亭文會」為王紱的代表作,結合文人雅集與山水於一幅合冶,畫風承繼元代文人畫傳統而自立面目,對啟迪明代中期吳派的崛起,具有重大影響。具有重要之時代特色及藝術造詣。符合「古物分級登錄指定及廢止審查辦法」第三條第一項第三、四、六款,指定為重要古物。

代表圖像來源

國立故宮博物院

典藏或財產編號

故畫000385

保存現狀

有損傷但狀況穩定:

1. 天綾傷損、傷補。

2. 天地綾、玉池、詩塘全面有褐斑。

3. 畫心全面有多處傷補(顏色較深)。

4. 畫心破損。

5. 畫幅不平。

6. 畫心有多處折痕。

7. 引首傷補、污漬、霉斑。

8. 簽題傷損、開裂。

關鍵詞

0則留言

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。