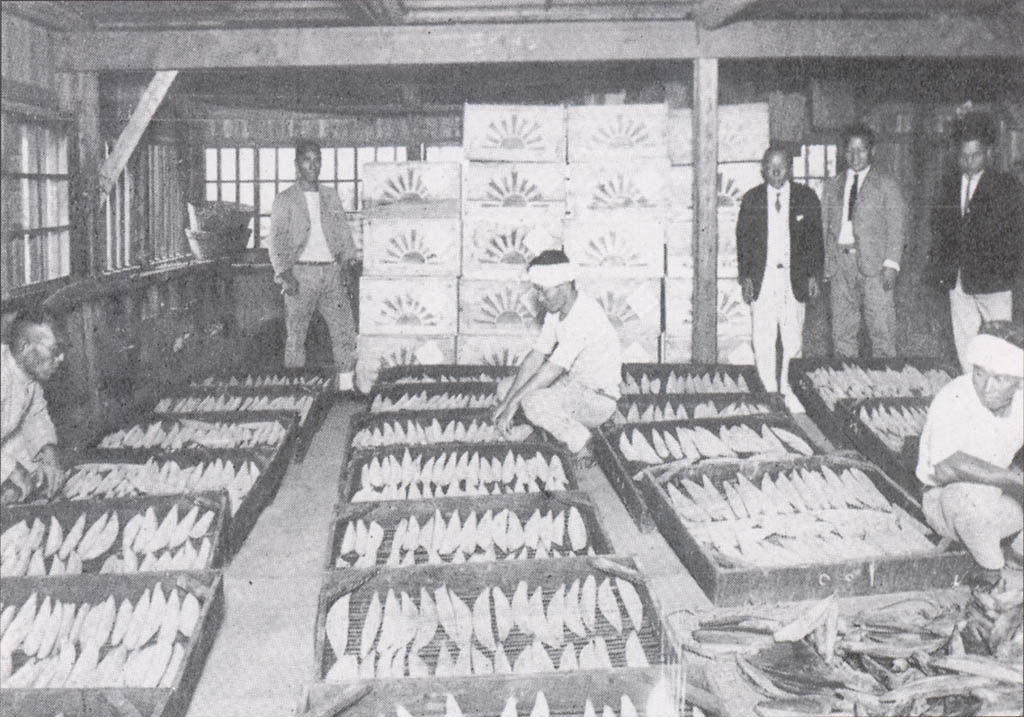

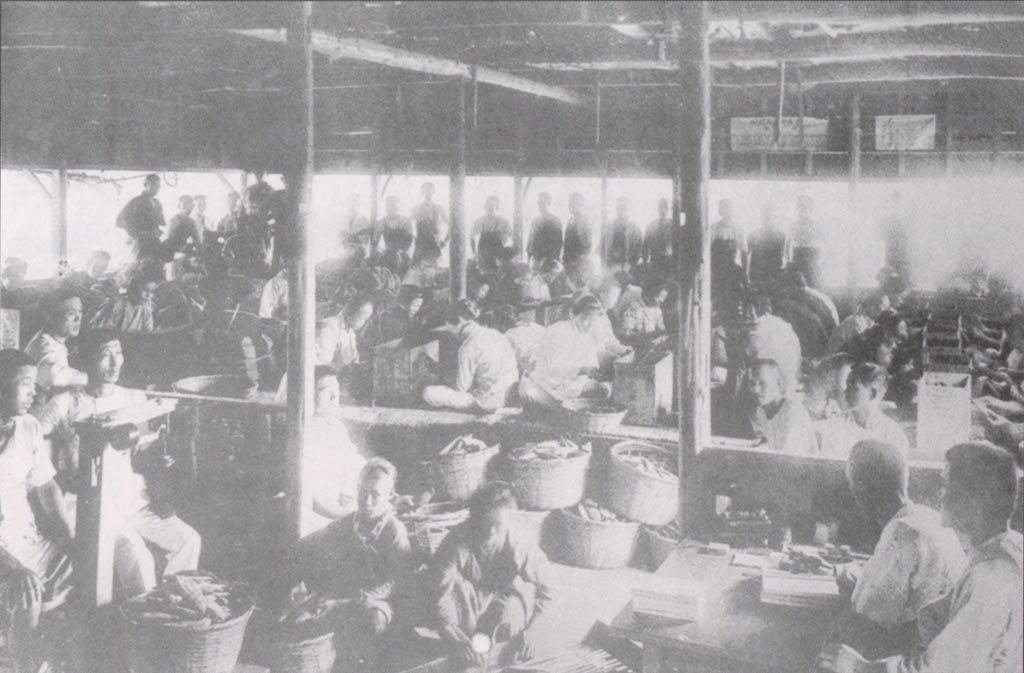

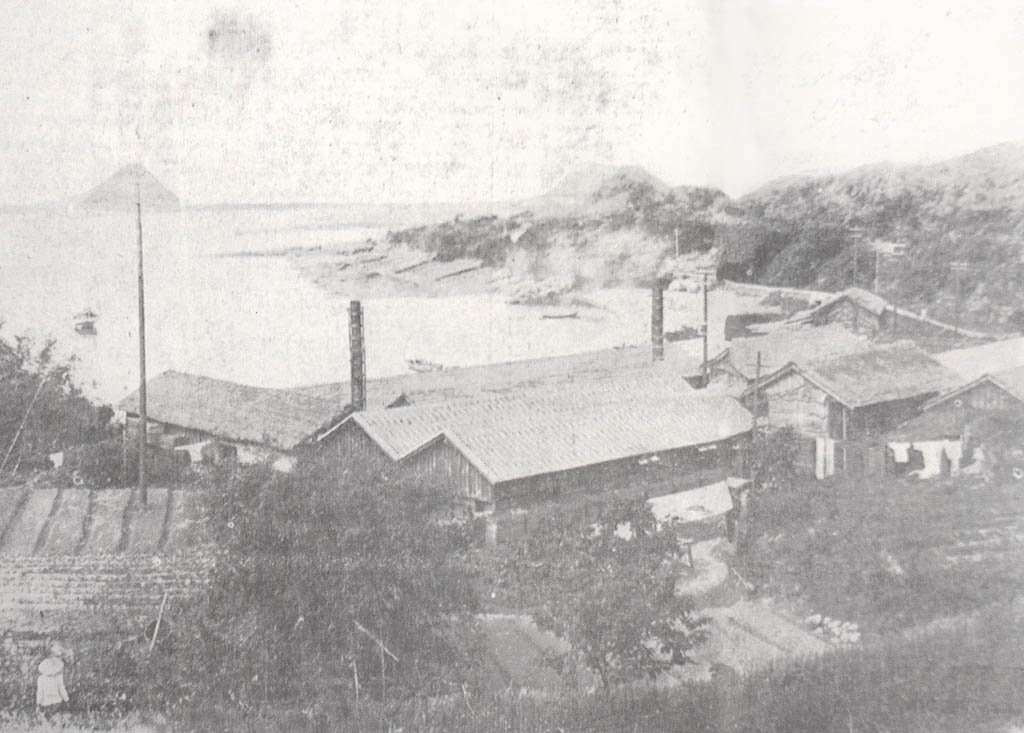

「基隆鰹節產業」照片,由日治時期人所拍攝,照片分別為「基隆的鰹節工廠內部盛產情況」、「『臺灣水產株式會社』基隆鰹節製造場附設的臺灣女工訓練所」、「『西村鰹節製造工場』全景」、「『西村鰹節製造工場』內乾燥室」。拍攝時間約為1910年後,拍攝地點在基隆的鰹節工廠。

鰹節,俗稱「柴魚」,基隆鰹節製造,始於1910年(明治43年)日人吉井治藤太於基隆設廠;從事製造的職工,大多僱用自日本。日治時期盛產時期,在1922至1930年(大正11-昭和5年),全臺最高生產量達823,143公斤,大部份在基隆生產。

臺灣水產株式會社,成立於1911年(明治44年),其經營項目有魚市場、石花菜採集、鰹節製造工場及其鰹漁業、一般漁船、牧畜、以及運輸業。由於鰹節為基隆重要水產製造品之一,因此,臺灣水產株式會社將其列為重點經營項目。

1912年(明治45年/大正元年),臺灣水產株式會社、臺灣海陸產業株式會社2會社更投下巨資,開設鰹節製造工場,爾後,陸續有個人企業加入生產。1923年(大正12年)時,全臺共有15間工場,臺北州基隆郡下12間、蘇澳郡1間, 臺東廳下新港1間、火燒島1間,產額突破200萬圓,成為臺灣水產製品中的首位。基隆為鰹節主要產地,佔全臺產額8至9成。

後來,因為第二次世界大戰、太平洋戰爭等戰事影響,鰹節製造生產量不穩定,鰹節製造業漸趨衰落;1943年(昭和18年),其生產量只有9,712公斤,幾呈停業狀態。