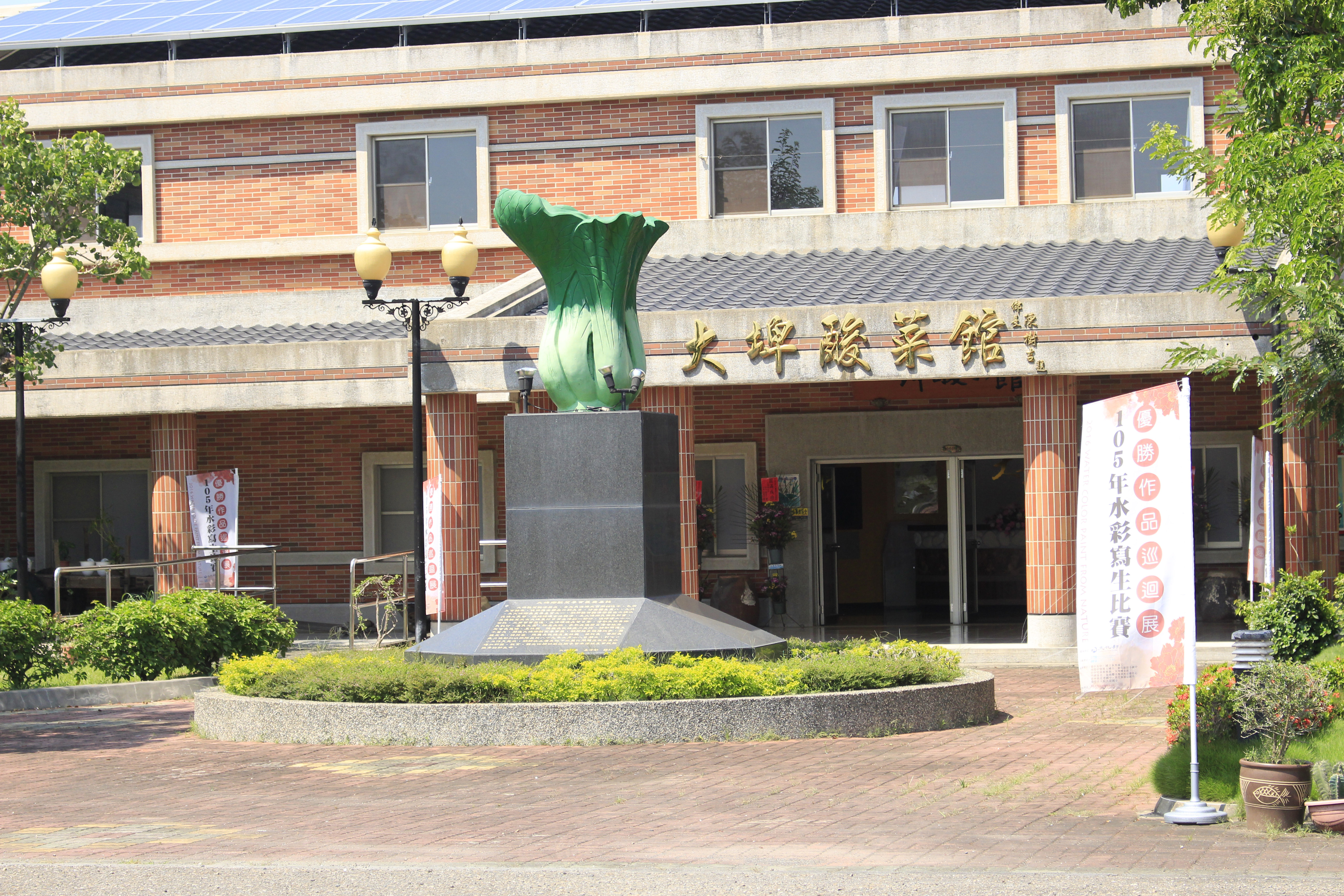

大埤酸菜文化館,位於大德村,除了擁有古色古香的建築外表,並由大埤鄉公所經營展覽空間,以豐富的圖文展示以及在地館員的解說服務,訴說了許多關於大埤在地、不為人知的酸菜故事。在酸菜館的隔壁,則擁有著佔地廣闊的酸菜加工專業區,是這些大埤酸香寶藏的儲金庫所在。此外,在民國89年大埤鄉舉辦第一屆大埤酸菜文化節,原先由農會辦理,但在民國92年大埤鄉的酸菜專業區正式啟用後,酸菜正式成為大埤鄉重要的產業與在地文化內涵,因此自民國92年開始,酸菜節活動轉由鄉公所籌畫主辦,並在第六屆文化節時揭幕酸菜館成立,建立起一系列的脈絡傳承。

風光的酸菜背後是大埤農民們辛勞、努力與節儉的象徵。大埤酸菜未醃漬前的原料是芥菜,過去農民在冬季稻作兩獲之間的空檔種芥菜,在約農曆12月下旬就可收成,並進入到酸菜的製作程序,等著自然發酵醃漬,之後就是慶豐年了。然後又是新的稻作播種期,又開始新的一年農作。過去看天吃飯,農民們盡可能利用自然資源來顧三餐,搶著在稻作後,新稻前種下芥菜,然後再醃漬成酸菜,以備不時之需。這是過往累積的地方知識與智慧,但也代表著辛勞與不安。