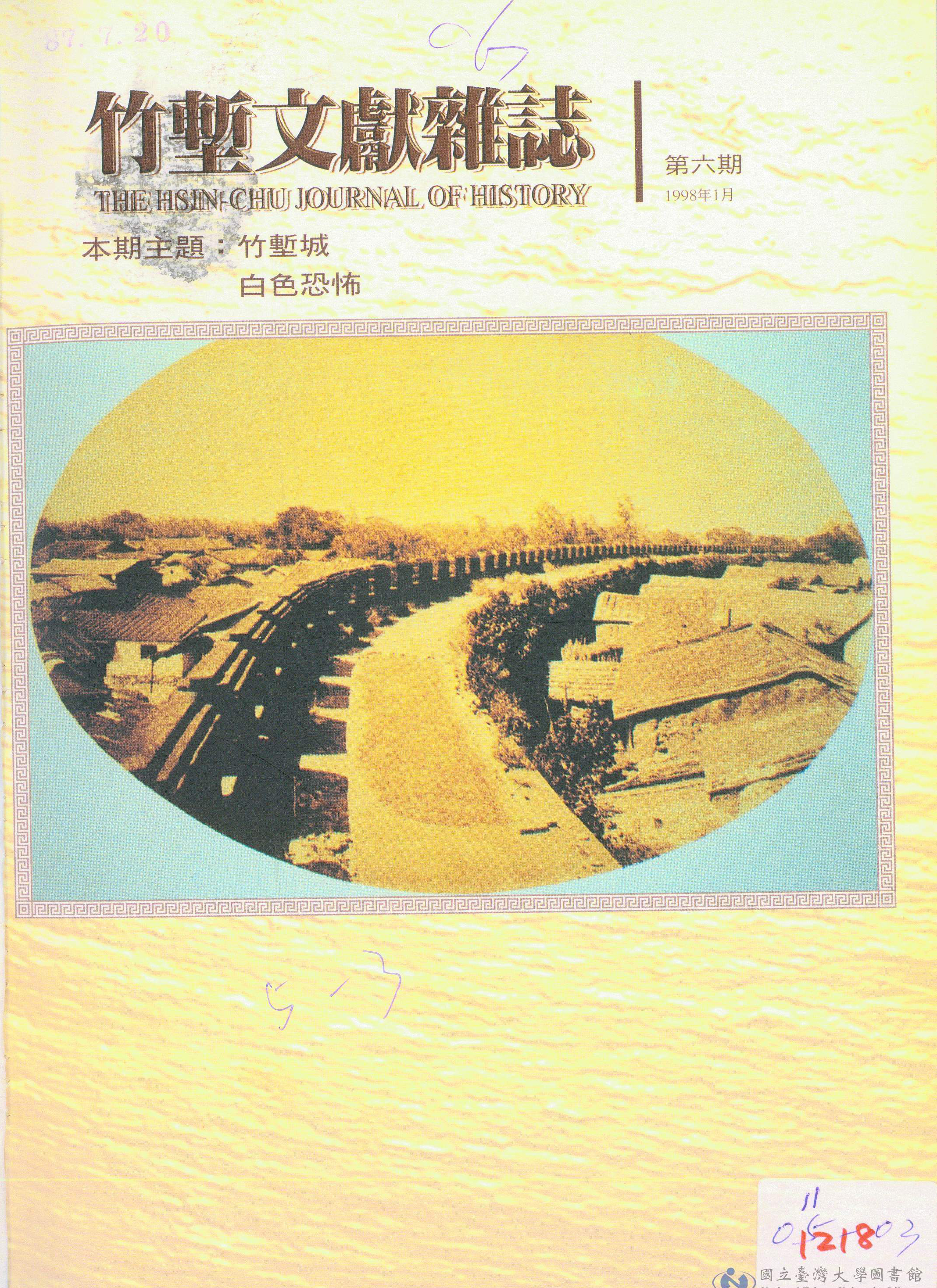

東門位於新竹市內商業區中心位置,而有一百七十年歷史的東門迎曦門在東門圓環一端,為新竹市醒目地標。 迎曦門則是在道光六年(1826)同知李慎彝接受開臺進士鄭用錫等仕紳要求,自費重新改建磚石竹塹城。因為城市大門,故作法較正式,城門上建城門樓,有四座,為磚石並用的二層建築:東為迎曦門、西為挹爽門、南為歌薰門、北為拱辰門。北門於明治三十四年(1901)受大火延燒付之一炬,西門及南門因築環城道路及市區改建而一並拆毀城門及期間城牆,如今僅存東門迎曦門。 東門城之存留在發展與歷史文化課題間擺盪。而文建會欲推動之「輔導美化地方傳統文化建築空間計劃」與「社區總體營造」期望透過歷史文化承傳與社區生活空間重新整合,來誘發地區文化發展的契機與動力。 透過公共事務推動上以東門城廣場與街道傳統空間美化為手段設計與推動過程,建立人在歷史與都市空間中應受到重視的地位,以及培養居民參與公共事務的能力。 東門城美化案推動期間,與新竹市政府、趨勢公關公司、當地商家、作許多討論及說明會、公聽會並推動相關單位向東門城周邊說明進行進度、期中報告等,並討論附近交通規劃、可停留空間並成立東門城生活環境改善推動小組,凸顯迎曦城門的角色定位,城門廣場空間及與護城河之關聯性,皆為此美化案發展主軸。

跳到主要內容區塊

:::

東門城歷史回顧

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 管理者新竹市文化局

- 撰寫者新竹市文化局

- 創作者張純玲

- 時間資訊出版日期1998/01

- ISBNISSN10287329

- 媒體類型圖書及手冊

- 出版者新竹市文化局

- 存放位置新竹市文化局

- 檔案授權

受著作權法保護-僅限於本平台有限度公開瀏覽

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。