跳到主要內容區塊

:::

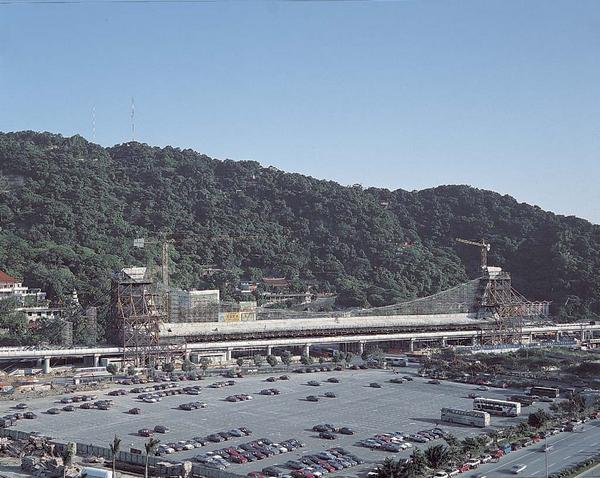

台北捷運-劍潭站

捷運淡水線是沿舊有淡水線鐵路線建造,為高運量鐵路捷運系統,列車由兩組車六節車廂,每小時預期單向運量可達五萬人以上。淡水線因路線經過也地區不同的環境需求而分為高架、地面及地下三種型式,基本上民族西路以南為地下化、圓山段至北投為高架段,延伸出的新北投段亦屬之;北投以北直至淡水站階為地面線,機場則設於忠義站附近。淡水線車站共有二十一站,其中有五站為地下站、十站為高架站、六站為地面站。為表達地方特,高架及地面站部份以呈現中國建築特色的取向,採用了雙坡懸山式或捲棚斜屋頂,而劍潭站為了跨越四十米的道路採用懸索式無柱結構,因此也造就了龍舟車站的造型。車站地面層為大廳,由地樑支撐,第三層為島式月台層,由連接上下行車道之大樑支撐;而北投站由於量體大也未採用設計原型,而以空間桁架及玻璃帷幕構成。而高架站地層結構以R.C.為主,月台層則以鋼構仿中國建築的木結構形式來表達,並且以局部的語彙如鋼浪板仿筒瓦屋頂、圓窗洞、八角窗、格扇窗、鋼構傳木桁架、牌樓(新北投),表達中國建築的趣味。而淡水站則在地面層以取自紅毛城磚造連栱的意象,塑造淡水的地方風貌。這些車站的設計是由捷運局總顧問,在本祖原建築、王大閎建築帥及王鎮華教授的指導下,訂定設計準則之後,由捷運局成立建築的Basic DesignGroup發展細部,並成立建築課統籌其事。這個BDGTeam最多時,曾有20餘位建築師及200多位繪圖人員加入。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作者美國捷運顧問公司 中興 中華顧問 泰興 沈祖海 互助營造股份有限公司 林同棪國際工程顧問公司 中鼎工程公司 台北市政府捷運工程局

- 創作日期創作日期:民國79年10月20日至民國83年5月5日

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台北市

- 地點名稱紅毛城/台北市政府捷運工程局/紅毛/大觀/大觀/民族西路/淡水

- 緯度25.175383/25.0579/24.9116/23.9826/23.8525/25.0686/25.1895736

- 經度121.43288/121.604/120.981/120.685/120.865/121.513/121.4570447

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。