跳到主要內容區塊

:::

台北孔子廟

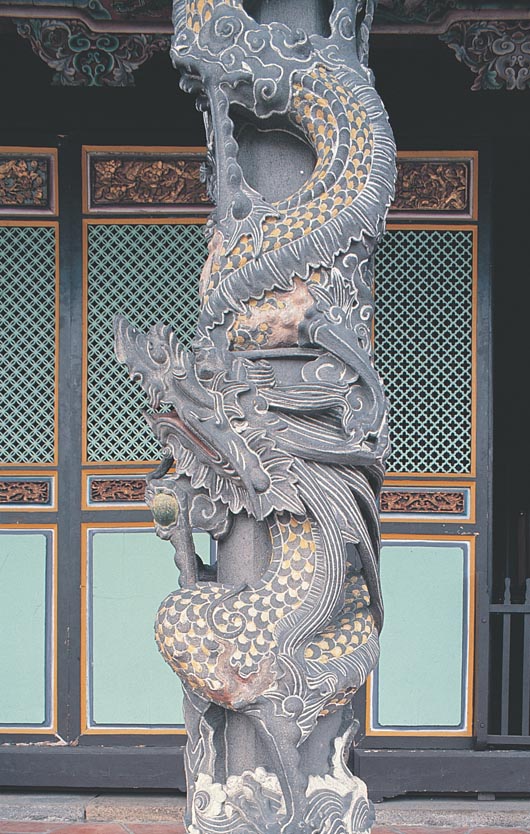

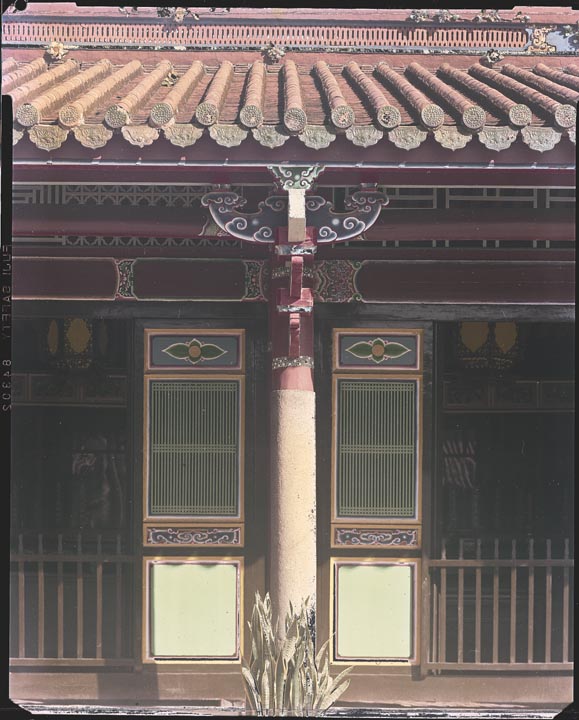

臺北市孔子廟,位於臺北市大同區大龍街275號,創建於日治時期的大正十四年(1925年)。孔廟為中國儒家文化的具體象徵,山東曲阜孔子故居演變為中國最大也最古老的孔廟,為中國各省孔廟模倣的藍圖。至明清時期,各府縣大都建有孔廟,稱為儒學,兼有教育功能。按《大清會典》儒學規則,凡直省、府、州、縣治所在地,皆設學宮,以重道崇儒。清光緒元年(1875年)六月十八日,沈葆楨奏請添設臺北一府三縣,終獲允准。當臺北府城於光緒八年(1882年)動工後,隨即在城內南門內建造文武廟,兩座廟皆朝南,文廟在左,武廟在右,即為臺北府的孔廟。臺北府孔廟初建時,由當時臺灣兵備道劉璈與臺北知府陳星聚督工,至光緒十年工程告竣,是為官建孔廟。 日治初期,日軍進駐臺北府城,駐紮孔廟內,所有聖賢牌位、祭器等,悉被毀壞,正名為臺北府儒學。 明治四十年(1907年),日人拆毀孔廟(文廟)及武廟,並在原址上興建日語學校(後改為臺北第一師範學校,今臺北市立師範學院前身)、臺北第一高等女子學校(今北一女)及臺北地方法院(今高等法院)等建築,至聖先師孔子神位則被供奉在日語學校中五坪大的小堂內。大正十四年,崇聖會及地方士紳均以沒有孔廟為憾,乃在辜顯榮、陳培根、黃贊均、吳昌才、洪以南、謝汝銓、黃純青、陳天來、李聲元等九位士紳的倡捐下,獻地建廟,廟址設於大龍峒保安宮東側,延聘請泉州名匠王益順擔任臺北孔廟的總工程師,負責設計與建造的工作。 昭和五年(1930年),由於捐款短缺,工程因而中挫。迨至昭和十年(1935年)復工,昭和十四年(1939年)全部完工,占地達五千二百坪,建物一千四百坪,總工程費計二十六萬餘日圓。臺北孔子廟座北朝南,是一座四進兩護龍的廟宇建築。由泉州名匠王益順擔任總工程師,擔任設計與建造的工作,其間歷經二十餘年及多位匠師於民國二十六年竣工,形成今天所見的完整規模。其總面積達二千五百坪。 臺北孔子廟的配置,由前而後依次為萬仞宮牆、泮池、櫺星門、儀門、大成殿及崇聖祠。而大成殿與儀門、東西兩廡共同圍成合院,是孔廟的核心部份,其中以重檐歇山屋頂的大成殿為主體。儀門面開五開間,採二通三瓜式的「對場作」樑架,屋頂形式為重檐歇山頂。大成殿面寬五開間,進深六間,採用重檐歇山式屋頂,四周設走馬廊,形制宏偉且結構嚴謹。 臺北孔廟的特色在於延聘金門匠師王益順設計建造風格上具有強烈的廟宇傾向,另亦充分的表達出日據時期地方士紳致力宏揚中華文化的精神。(資料來源:內政部台閩地區古蹟資訊網) 1925年由台北地方士紳募款,聘泉州名匠王益順設計建造,由於規模宏大,工程分期實施,至1939年始完成中軸線之各殿建築。按原計劃,尚有左畔的明倫堂及朱子祠,右畔的武廟及奎樓未續興建。此廟值得注意的是大成殿,面寬五間,進深六間,外型比例勻稱,體積龐大但仍具秀麗之姿。結構方面,柱列分配與艋舺龍山寺大殿如出一轍。左右廊多置一根山柱,柱列顯得較富節奏。殿內中央裝置八角形藻井,兩側裝平頂天花,天花中央以欄干框成長方形井,其上再覆以斜格露明天花,這種形式頗類似於街屋中之樓井,殊為罕見。屋頂採歇山重簷,上簷的斗拱較疏鬆,不施吊筒,但翼角處卻出現尾頂柱,立於博脊之上。儀門部分亦值一提,棟架斗拱曾有彬司派的匠師參與,故雌虎拱類型較多,且係對場作,左右兩邊不同。(資料來源:臺北建築)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作日期創作日期:日大正十四年(西元1925年)

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台北市大同區 台北孔子廟

- 地點名稱台北市大同區/台北孔子廟/台北孔子廟/艋舺龍山寺/保安/大觀/大觀/五間/孔子廟/文武廟/龍山寺/艋舺/大龍峒保安宮

- 緯度25.0597222/25.0727623/25.005413/25.0368031/24.8285/23.9826/23.8525/22.9442/24.0785/23.8694/25.0367944/25.069147/25.072084

- 經度121.5141667/121.5161793/121.671287/121.4999282/121.313/120.685/120.865/120.423/120.544/120.928/121.4999653/121.169243/121.515747

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。