跳到主要內容區塊

:::

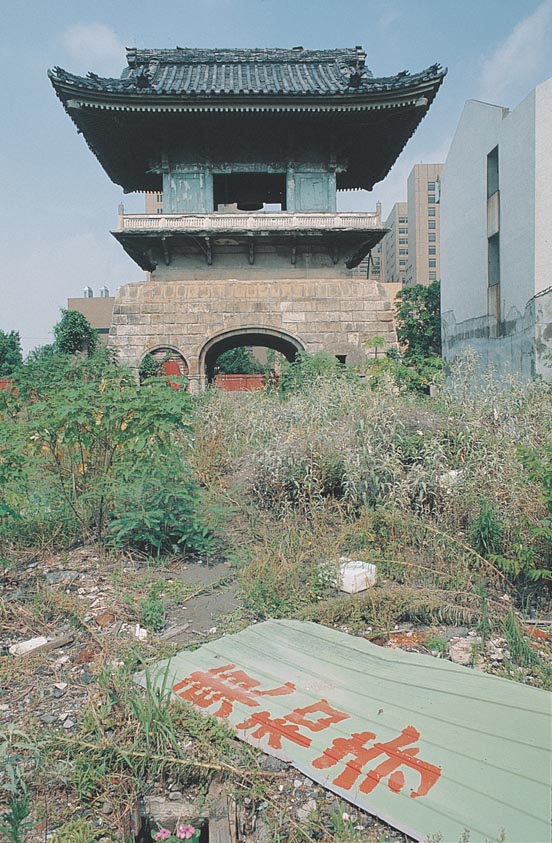

東和禪寺鐘樓

東和禪寺原稱「曹洞宗大本山台北別院」,位於台北城東門(景福門)外,由日本曹洞宗與台灣佛教界成員共同醵資興建,曹洞宗大本山台北別院最早創建於明治四十三年(1910年),原構造採日式傳統木構造形式,1920年重建的大本山別院,在構造方面,本堂與鐘樓,從基礎、樑柱到屋架(為鋼骨桁架屋頂),皆為鋼筋混凝仿木構造,再以水泥搗擺灌模做成所有的分件,最後再整個整合、粉光。曹洞宗大本山台北別院在日本近代建築史的分類上,歸屬於所謂的「近代和風」建築,日本的「和風」建築之發展,到了大正時期之後,面臨建築機能多樣化、建築技術發達等時代適應的問題,於是鋼筋混凝土仿木構造與鋼骨桁架屋頂的近代化技術,被用來與「和風」建築結合。曹洞宗大本山台北別院是當時禪宗寺廟的代表作,南北向建築的空間位序與組織,即建築群的前後左右應對、動線安排、出入關口等,乃是依人體生理組織象徵作建築空間配置的,有禪宗的自然建築樣式,也有中國儒家禮教的空間(十字軸線所表現的),水泥塑造作工細緻富木頭韻味,有大木作的遺風,它不脫禪宗建築主體,有日本、也有閩南特色。而山門之鐘樓,乃是昔日通往東門町之地標,其建築以鋼筋水泥模仿木造式石構風格,鐘樓二樓屋面採歇山頂,造型仿江戶時代作法,一樓拱門採貼石材面處理,仿桃山時代(即豐臣秀吉時代,1582-1598)風格作法。山門鐘樓,其入口軸線端點即為本堂正殿,鐘樓前有一小廣場。在別院正殿左側,亦特別興建一組純閩南式紅磚瓦作傳統建築風格的觀音禪堂。別院整體建築,除日本風格外,也有中國韻味與臺灣風土特色。是臺灣人與日本人,長期蘊育在佛教精神下,所共同努力完成的歷史性建築。而在東和禪寺鐘樓之重要文物就屬懸吊於上層的古鐘為最,鐘樓做為曹洞宗大本山台北別院的山門,可以透過懸吊其上的古鐘鐫刻銘文與圖騰,得以瞭解當時建廟的線索。古鐘的材質為紅銅所鑄,上層北側的小間樑上,猶留有四處鑄鐵鉤,疑似為懸吊鐘槌的繫件。關於鐘樓上的鐫文,依據鐘樓的懸吊方位以及鐘紋走向,主要可以分為東、西、南、北軸,以及依此四軸所區分的東南、東北、西南、西北等四周之區塊,以方便後文敘述之用,鐘頸處飾有突出物,鐘槌處飾有菊花紋樣,計有四處即東西南北各一處,鐘之下則鐫有螭龍紋樣擺於四周。其中南軸鐫有「南無十方三世常住三寶」之隸書體字樣,北軸則鐫有「南無釋迦牟尼佛」之隸書體字樣,關於東、西軸,則刻有約六十人之捐建人名,東南區塊至西南區的鐘樓鐫有「大正九年十月吉祥日」及「發起人」等字樣,並且於東南區刻有一百五十六位人名,且於西南區刻有一百八十五位人名,在東北側為朝向院內方向,其上鐫有「台灣台北市東門外 曹洞宗 大本山台灣別院主 伊藤俊道 梵鐘鑄造發院人 別院副寺 富田禪宏」。(資料來源:內政部台閩地區古蹟資訊網)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 替代主題曹洞宗大本山臺北別院

- 創作者日人入江善太郎設計

- 創作日期創作日期:日昭和五年(西元1930年)

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台北市中正區

- 地點名稱台北市中正區/富田/富田/大觀/大觀/東和/東和/東和禪寺鐘樓/桃山

- 緯度25.0316667/23.2158/23.659/23.9826/23.8525/23.6849/24.3392/25.039447/24.595607

- 經度121.5163889/121.28/121.45/120.685/120.865/120.571/120.875/121.522558/121.10643

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。