跳到主要內容區塊

:::

鹿港龍山寺

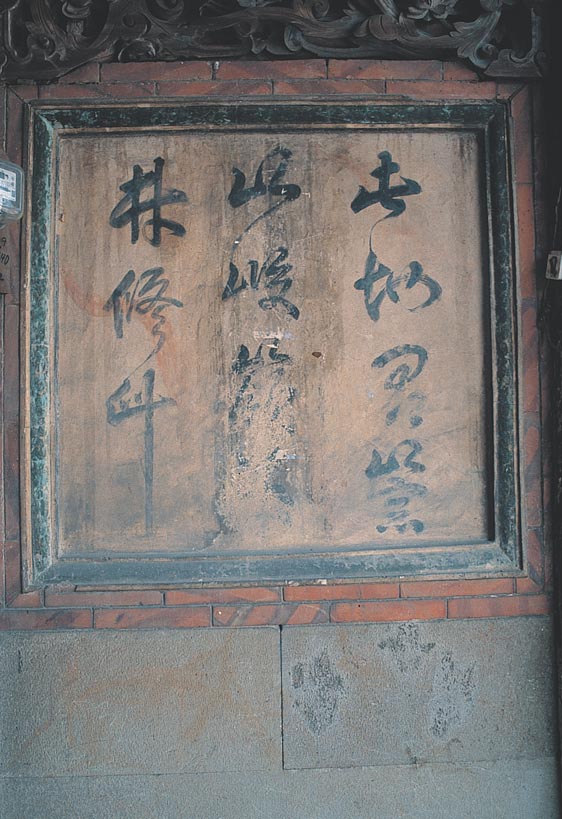

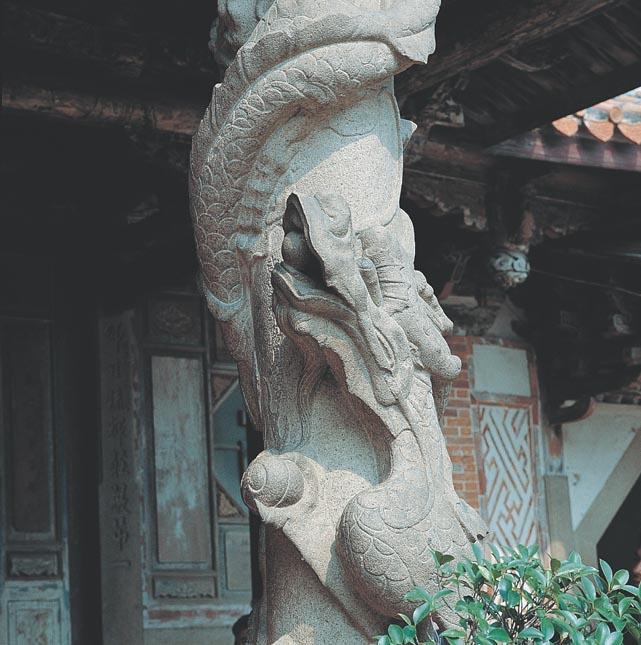

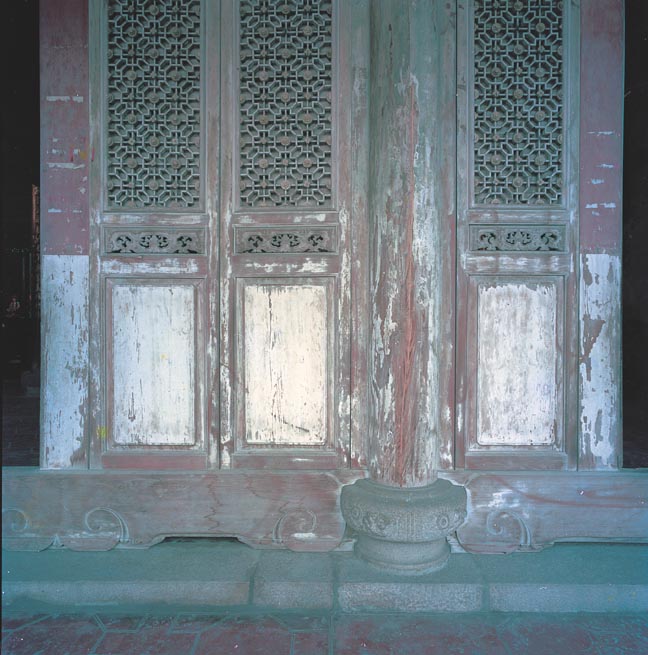

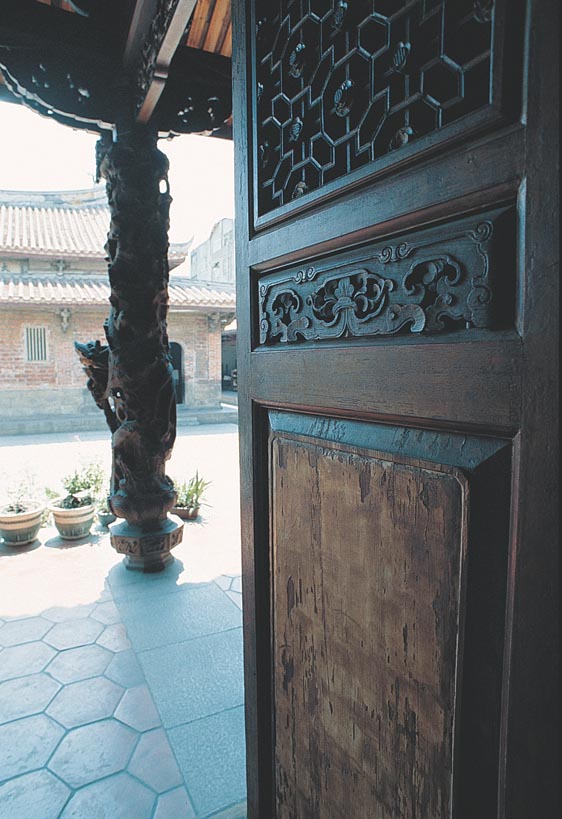

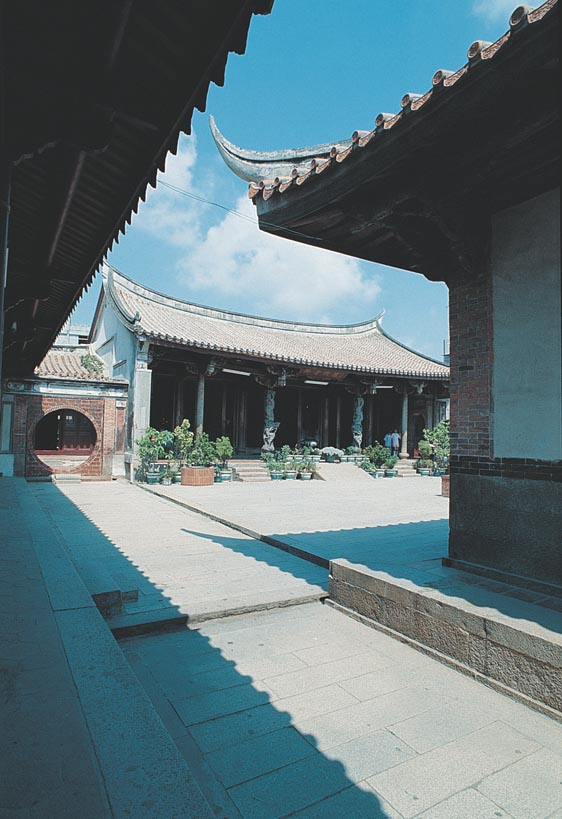

鹿港龍山寺為臺灣一級古蹟,位於彰化縣鹿港鎮龍山里金門巷八十一號。內主祀觀世音菩薩,附祀境主公、註生娘娘、十八羅漢及東海龍王,為臺灣著名佛寺之一。相傳鹿港龍山寺原為一形制狹小的廟寺,臨近原有河港之處,為臺灣佛教開山祖肇善禪師於明永曆七年(1653年)所建,並於八年後改為磚造。唯此傳說至今仍缺乏相關史料佐證。 最早關於建廟的記載為「北路理番同知兼鹿港海防」王蘭佩所撰的「重修龍山寺碑記」。碑中記載龍山寺原有舊寺一所,並為溫陵龍山寺之分寺,乾隆五十一年(1786年),由都閫府陳邦光偕其郡人改建於現址,並由林振嵩、許樂三負責經營。之後,林振嵩之子林文濬進行修建工作,約在嘉慶九年(1804年)時修建工作受蔡牽之亂影響而中止。後林文濬之子林廷彰踵前人之遺志而繼續修之,道光十一年(1831年)終於完成全廟之修建,約略具有現今之規模。 除了道光十一年所完成的修建工作外,從廟中實物之銘刻中得知,自嘉慶三年(1798年)至咸豐九年(1859年),全廟仍不斷進行部分的維修、增建工作,包括咸豐八年(1858年)泉廈八郊所進行的清朝時代本寺最後一次重修,以及咸豐九年在寺裡增添一口大鐘。此鐘高2公尺,口徑1.2公尺,為龍山寺現存重要文物之一。 光緒二十一年(1895年),臺澎淪入日人之手,臺灣各地抗日活動紛起。當時約有抗日份子三百名,先後群集於本寺,以龍山寺為據點,伺機起義反日,並在後殿前開鑿水井三口,稱為「龍泉井」,以濟眾用。此事後為日人偵知,予以嚴密防範而告失敗,惟龍泉井仍留存至今。 明治三十年(1897年),日人為徹底清除臺人抗日據點,乃命日本本願寺全面接管鹿港龍山寺,使龍山寺成為其分寺,並以供奉本願寺所贈之釋迦佛像為理由,派遣和尚住寺管理,暗中進行偵查、監視活動。在此期間,後殿曾改成日本榻榻米式的禮拜場所,奉祀來自日本的釋迦佛像,此佛像以及放置佛像的木櫥,至今猶存後殿。當時受遣來臺的日本和尚行為不檢,不僅對寺內文物不加保護,更將寶物古物盜走一空,連咸豐九年所鑄造的大鐘亦差點落入其手,後幸賴鹿港辜顯榮氏出面制止,而獲歸還。 大正十二年(1923年),後殿遭火焚毀,縣民因此聯合向本願寺抗爭,乃於昭和三年(1928年)撤銷分寺名義。歸還後,昭和十一年(1936年),管理人黃秋提倡重建後殿,同時重修正殿、中門、山門,於兩年後完工。 光復後,龍山寺為推廣教育計,不僅捐贈土地興建校舍、創辦免費國語文及珠算補習班,並將寺內廡廊撥借鹿港中學為教職員宿舍。民國四十七年(1958年)陸續修建午門、戲臺、中門、正殿,但因經費籌措不易,所有修建工作至民國五十四年(1965年)方才全部完成。民國六十一年(1972年),因該寺前曾失去水潭(所謂佛鏡),乃由信徒捐獻,於山門前左側,闢造九龍池一座。 民國六十二年(1973年),鹿港龍山寺管理委員會在紀海濱主任委員主持下,委託東海大學建築系漢寶德教授進行維修計劃;民國七十五年(1986年),政府再次斥資維修,於民國七十七年(1988年)完工。這兩次維修工作,使得龍山寺大體上仍能保持原有的風貌。 龍山寺規模宏偉,其建築共分四進,由外而內為山門、中門、戲臺、拜亭、正殿、後殿及左右廂廊,整體外貌簡潔明朗,結構古拙樸實,深具泉州建築風格,素有「臺灣紫禁城」之美譽。 鹿港龍山寺係於乾隆51年(1786)自古市區暗街仔(今之大有街)遷建於現址,座落之處,原為鹿港當年不見天街「五福街」之南郊寧靜之地,分佈著文開書院、文祠、武廟等文教性建築。原有幽寧之環境與格局,因日據以來近代市區之發展,已迭遭破壞,例如,原有寺前的平潭即因日人開路而遭填平。到了戰後,鹿港的發展雖較為遲緩,然龍山寺四周,除前庭、後院外,依舊逃不出被多層劣質市屋包圍之厄運。 鹿港龍山寺自建成後即經歷了多次的整修,現今座東朝西、面積近約五千平方公尺的宏大規模即烙印了多年來變遷的結果。寺的佈局依序為廣場、山門、左右圍牆、五門殿(前殿)、戲亭、左右迴廊、拜亭、大殿、左右八角門及後殿等。 接近龍山寺,首先映入眼簾的便是由十二根柱子所撐起的三開間山門,歇山式的重檐四垂頂展露出巍峨秀麗的風姿,其與自檐下穿過的圍牆相接,共同區別了內外與聖俗,為象徵進入佛境的重要之門。山門之內為舖石大埕,左右角落處分峙兩尊體型碩大、作搖頭擺尾狀的青斗石石獅,係嘉慶初年產物,兼有拱衛及歡迎訪客之意。面臨大埕者係為寬七開間、進深兩間的前殿,因闢有五門,俗稱為「五門殿」。此一長形建築之中央五間屋檐連成一線,升高作成三川脊燕尾式屋頂,較兩旁斷開之盡間(為單脊燕尾屋頂)為高。其於兩側盡間之外更設有斜出如八字的「八字牆」(闢有側門以方便香客進出),有如雙手前伸擁抱,使五門殿益形寬闊大方。前面留設有步口廊的五門殿中央並不設階梯,而係以便於車輛出入之石板斜坡道「礓碴」代之。步口廊處則出現有四根步口柱,其中港明間的一對,係以著名的「天翻地覆」雕法雕成的蟠龍石柱:左側的一隻龍頭在上,謂之天翻,右側者龍頭居下,稱為地覆,非常罕見。前殿中並未供置四大天王塑像,而僅藉牆垛石雕與門神彩繪予以表達,後者率皆出自鹿港名匠郭新林手筆。 緊接著五門殿即是與中庭對面大殿遙遙相望的高敞戲亭/戲臺,其每逢慶典則搭臺演戲酬神及娛賓。為了適應搭建戲臺演戲之需要,以蟹殼頂與前殿相接連的重檐四垂屋頂,特將面向大殿一邊的屋頂向上掀起,形成有如牌樓的三重檐,因而使得屋檐更加地高聳華麗,並接引了更多內部的光線。戲亭的結構相當地複雜,多達十四根的柱子(原為十根,四根較細者為近代所加,其中有兩根甚至與五門殿共用)撐起了對角徑跨度長達七公尺餘的八角形藻井,稱之為「蜘蛛結網/結網」:其係自梁枋上架八角枋,共伸出十六隻斗栱出挑五層,向上齊聚於頂心蓋板「明鏡」,明鏡高懸,其中彩繪盤臥金龍,俯首下視,以庇天下蒼生。 過了戲臺,則是植有兩株大榕樹、綠蔭森然的舖石中庭。中庭盡端即是拜亭與大殿。三開間的拜亭明間具有一對雕刻風格較五門殿龍柱更為細緻的盤龍石柱,其下方置有大香爐一座,形塑出了一處參拜的空間。拜亭的屋頂為沒有正脊的捲棚式屋頂,棟架係雙脊的「捲棚軒」。其並在前檐下的壽梁處使用了四朵有如樹枝分叉、名為「看架」的斗栱構造,托住了屋頂梁,從而顯現了力學之美。面闊五開間、進深六間的大殿為九脊歇山重檐式屋頂,以蟹殼頂與拜亭相連,形制古樸雄渾,為臺灣古建築中巨大的殿堂式建築。其共用柱四十根,殿身使用了十一架棟架,架內採三通五瓜。內部空間雖然十分高大,但由於光線較外在為暗,自然產生了一種莊嚴而神秘的氛圍,其於殿內左側更懸有一口咸豐九年由浙江寧波所鑄,重達千斤的大銅鐘。此全臺最大的銅鐘於日據時,據說曾被偷運至基隆,準備送往日本,幸被發現而歸諸於龍山寺,乃十分珍貴之文物。 大殿左右各有一八角門,進門後沿迴廊可通達後庭及後殿。寧靜的後庭中有井,係供當年和尚取水之用:左右的兩口為被稱為「龍眼井」的圓井,中央處亦有方井一口,被稱為龍喉。民國二十七年才獲重建的五開間後殿,進深三間而設有前步口廊。其為單脊燕尾式屋頂,以三通五瓜之簡單棟架配合承重牆撐起了屋頂之重量。後殿兩側又有圓門及小院,為舊時禪師居住之處。(資料來源:內政部台閩地區古蹟資訊網)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 替代主題龍山寺

- 創作日期創作日期:清乾隆五十一年(西元1786年)

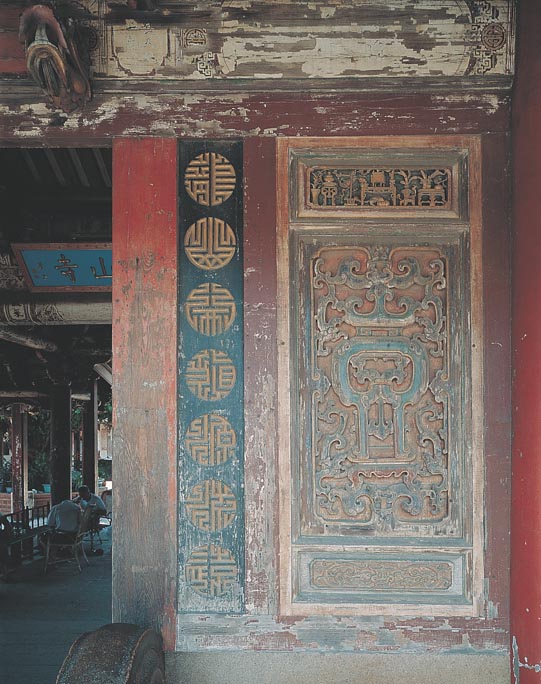

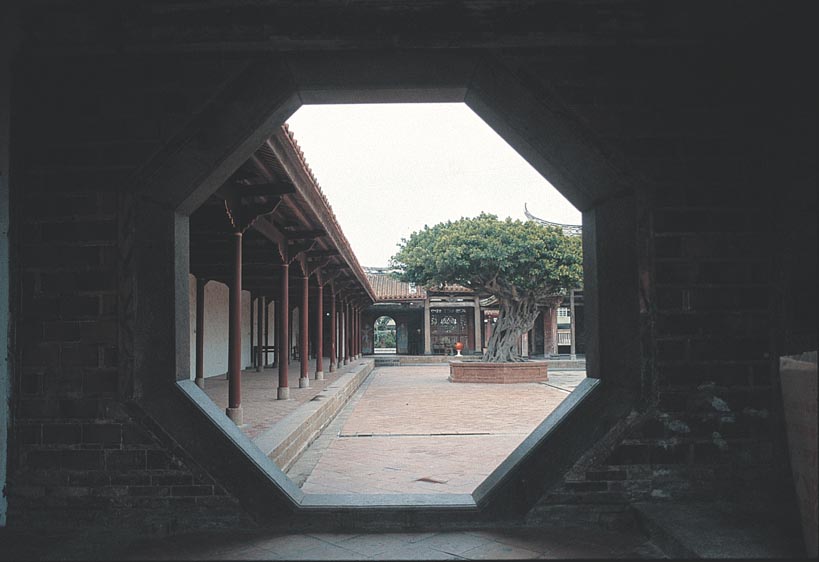

- 作品語文中文

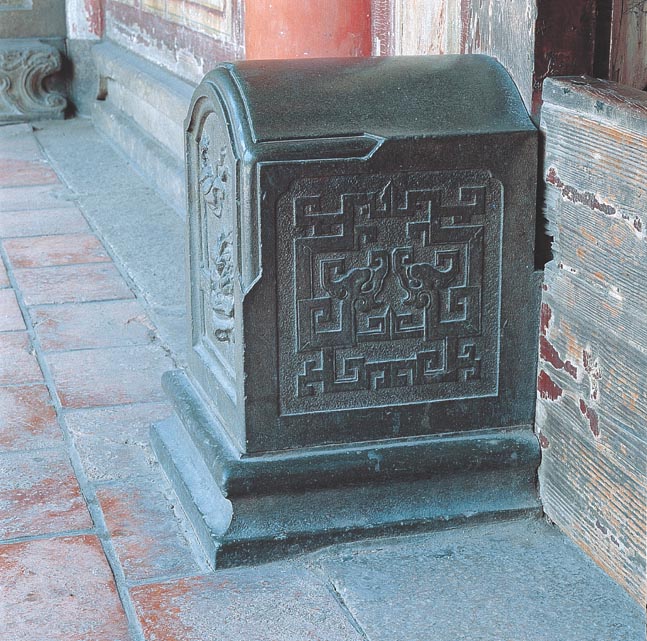

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

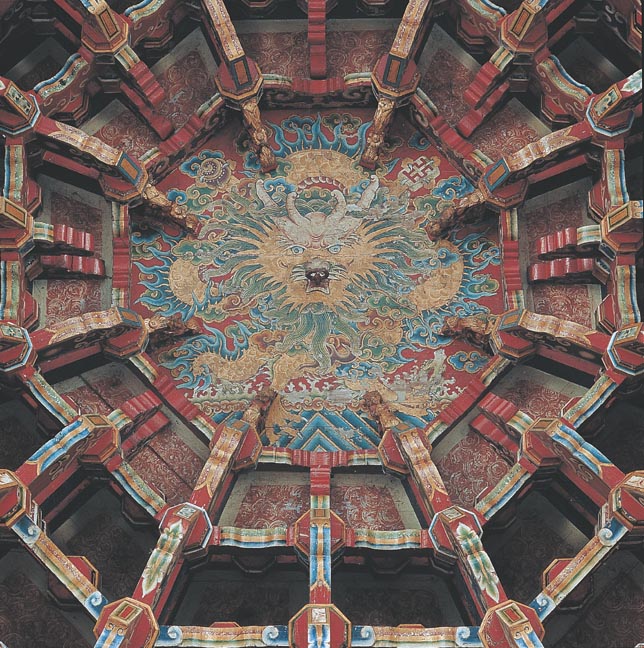

- 相關地點彰化縣鹿港鎮 鹿港龍山寺

- 地點名稱中港/龍山寺/文開書院/五間/中門/大觀/大觀/龍泉/龍泉/漢寶/鹿港/海濱/東海大學/鹿港龍山寺/彰化縣鹿港鎮

- 緯度24.7009219/25.0367944/24.048868/22.9442/22.5065/23.8525/23.9826/23.835/22.6689/24.0057/24.0577/25.1236/24.1804754/24.0504763/24.05

- 經度120.8786026/121.4999653/120.438031/120.423/120.37/120.865/120.685/120.75/120.6/120.385/120.433/121.831/120.5990483/120.4355824/120.4333333

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。