跳到主要內容區塊

:::

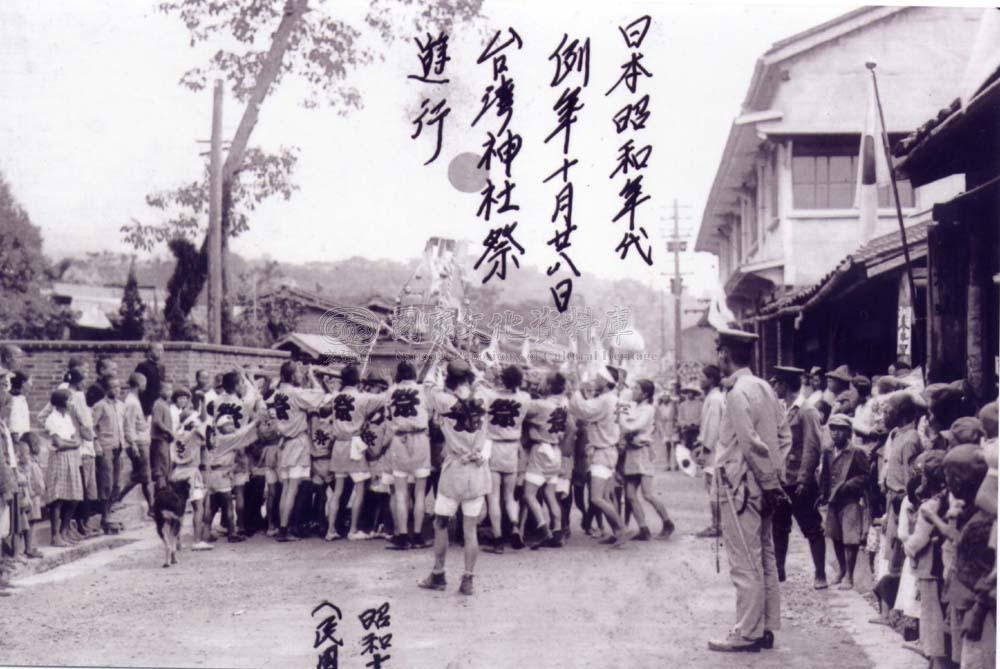

日治時期臺灣神社祭

日本人為了加強臺灣人對日本的國家認同,除了推動所謂的皇民化運動與國語(日語)家庭外,對於一般的宗教信仰也加以干涉,在昭和五年(1930)時,臺灣總督府要求各州廳加強取締未經申請而建立的寺廟、齋堂。在昭和九年(1934),臺灣總督府正式確立一街庄建一個神社的方針,把神社定位於教化居民的地位,同時促使各家庭供奉神宮大麻,以此建立臺灣人民對日本的國家認同感。由於臺灣總督府透過一街庄建一個神社的政策,試照片在臺灣建立一個神社的體系網絡。雖然梅山地區在當時並沒有正式的神社,但是在現今圳北村也就是禪林寺附近有設置一個臨時性的神社,而瑞里村的耆老們也憶及到瑞里國小旁有一座神社,該神社更有「鳥居」的建築,而當時的小梅庄街上舉行神社祭時,會在今天的梅山國小搭起臨時的神社,以供活動時的祭祀之用。照片為在昭和十六年(1941),梅山地區所舉行的神社祭遊行,參與活動者大都為青年學童,可見臺灣總督府推行神道教的目的在建立青年對於日本母國的認同。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作者王俊昌 鍾智誠 馬有成 陳亮州

- 其他貢獻者大半天寮鎮天宮

- 創作日期創作日期:1941年/日治時期

- 作品語文日文

- 全集/系列名嘉義梅仔坑老照片

- 相關地點今嘉義縣梅山鄉中山路上

- 地點名稱半天寮/中正大學/鎮天宮/國立中正大學/瑞里國小/瑞里/梅山

- 緯度24.5945/23.5581/25.2341/23.5628/23.5402/23.5436/23.5777

- 經度120.73/120.472/121.625/120.472/120.666/120.683/120.558

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。