跳到主要內容區塊

:::

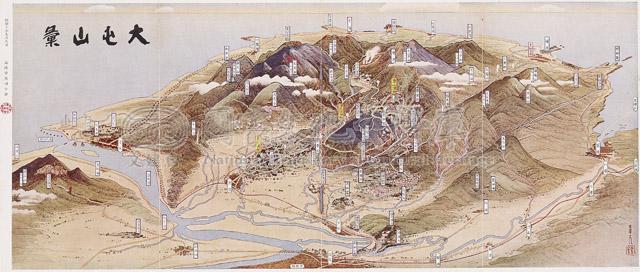

《大屯山彙》附鳥瞰圖,照片32幅

1931 年日本國內擬定「國立公園法」,主要在保護自然與促進國民旅遊,作有規劃的動線與設施。1933年台灣總督也成立「國立公園調查會」,翌年,金子常光彩繪的「大屯山彙」,即為調查已經勘察過的預定地之一。1935年公布「台灣國立公園組織法」,1936年正式劃定大屯山、次高山(雪山)、太魯閣、新高山與阿里山為台灣國立公園指定點。1937年12月27日,台灣總督府內務局選定台灣地區三個國立公園(國家公園),「大屯國立公園」即為其一,總面積約有 8265公頃,涵蓋台北以北的大屯山彙和草山、北投、觀音山、新店等地區。大屯山彙為台灣北端的火山群,或稱大屯火山群,綿延在台北盆地北邊,形成一道屏障,超出一千公尺的高山,即有29座之多。大屯山,在早期文獻紀錄上作「大遯山」或「大洞山」,亦有稱之為「奇獨龜崙山」。大屯,這個名稱,相傳因其西麓為原住民的生活區--大屯社而得名。大屯火山群的形成,源於400萬年前,因「歐亞大陸板塊」和「菲律賓海板塊」相互劇烈推擠,而產生地殼變化的造山運動所促成;由於發生劇烈的造山運動,不但將老地層推擠出海面,同時造成數條『斷層』,岩漿便順著斷層的裂縫向上湧冒,衝破地殼,開始大屯山地區的火山爆發,從大約280萬年前起陸續噴發,直到35萬年前才停止,形成今天的大屯火山群。以台北市為出發點(圖正中下方),到台灣本島最北端的富貴角做為「半徑」,而畫出的這張「大屯山彙」,似乎可以說是「台灣頭」的解剖圖。大屯山彙在地質學又稱大屯火山群,原畫完稿的1935年,從台北市區向北眺望,看得到七星山、小觀音山、大屯山、面天山四峰並列,其中以七星山最高。「大屯山彙」鳥瞰圖北麓,以基隆為起點的公路至終點淡水,是謂北海一周。離開基隆不遠快到 「野柳鼻」的 「瑪鍊港口」是現在的萬里,繞過本島最北端的「富貴角」之後,駛向淡水途中的 「小基隆」即今之三芝。淡水到台北的鐵路,比縱貫鐵路早七年竣工。原因是南北縱貫鐵路興築中,基隆港初期工程猶在整建,所有鐵路的資材都必須在原有的淡水港上岸,是以淡水線會比縱貫鐵路還要早通車。淡水河道寬廣,但到了獅子頭凸岬,易造成洪患,1964年炸開獅子「頭」,近年在河道最狹窄處架起一座關渡拱橋。圖中跨過淡水河經過台北市的橋,是1925年完工的舊台北橋。未過橋前道分兩路,一條通獅子頭至「八里庄」;一條直奔高雄,因為這裡是台灣縱貫公路的起點。迤邐蜿蜒的台北市母河--淡水河潺潺地從和尚洲(今蘆洲)、獅子頭向北出海,出海口的北邊是淡水小鎮:高爾夫球場、紅毛城、舊砲台遺跡,正如潮起潮落,筆筆歷史 事跡,都在往事雲煙之中。對岸是位於淡水河口南側、隔河與大屯山對峙的觀音山,《台灣府志》中形容其「如菩薩端坐」;山的南麓有創建於清乾隆年間的「凌雲禪寺」。西臨淡水河的「北投」有北淡鐵路經由此地,溫泉旅社點綴在岩谷之間,此外,更有1913年所建,外形秀麗的公共浴場。北投的梵剎鐘聲,也令人有超塵脫俗之感,海拔170公尺的善光寺,可俯覽山下風光。背倚群山中,以海拔1081公尺(圖上標高1090米)的大屯山最為雄奇。新北投西北角有「不動瀧」瀑布,湍水倒瀉,極為壯麗。 大屯火山彙最高峰為海拔1120公尺(圖上標高1119米)的錐形火山--七星山,它也是台北盆地北部的第一高峰;由其地底岩漿所噴出的「寄生火山」,標高643公尺;半圓似鐘的紗帽山則位於南邊。七星山之南、紗帽山之東的谿谷即為「草山」(今名「陽明山」),建有高級溫泉旅館眾樂園、貴賓館和別墅、俱樂部等。七星山、小觀音山、大屯山所圍拱的農田地,地名為「竹子湖」,是蓬萊米的原產地。台北至草山的公路,闢於1929年,鋪築柏油路面則在1935年;沿途可賞漫山遍野的櫻花、杜鵑花。沿公路而下,可見「反經石」;「經」是羅盤的意思,這塊大石頭,有「指南為北」的現象,又稱「永福磁石」。抵達「士林」之前,會先到古芝蘭八景之--「芝山獨崎」的芝山岩,巉岩起伏,翠林蓊蔚。背負蒼翠的劍潭山不遠處乃「園藝試驗場」;順著基隆河而下有座雅麗橋樑--明治橋(今中山橋)橫跨河面,此橋攀山可上「台灣神社」(今址為圓山飯店);往南行則是「圓山公園」,也就是後來圓山動物園的一部分。「台灣神社」側面山腰的「劍潭寺」重修於1918年,1937年,因擴建神社,強令遷寺於大直山南麓。大屯火山彙東南斜面至基隆河之間,是為「內湖」,翠峰屏空的山巔上有「碧山廟」(或稱碧山寺、碧山岩)。右下角是淡水河的一大支流基隆河;北基鐵路從台北經「松山」到「南港」,出台北盆地,即進入「汐止」,經「七堵」、「八堵」直開往基隆;在「八堵」可轉他線往「蘇澳」。大屯火山彙東南斜面至基隆河之間,是為「內湖」,翠峰屏空的山巔上有「碧山廟」(或稱碧山寺、碧山岩)。右下角是淡水河的一大支流基隆河;北基鐵路從台北經「松山」到「南港」,出台北盆地,即進入「汐止」,經「七堵」、「八堵」直開往基隆;在「八堵」可轉他線往「蘇澳」。屬於「死火山」的大屯山火山體,可以說明台北地質千百萬年來的形成和變遷過程,七星山是大屯山彙的第一高峰,標高1120公尺,因山頂有七個鐘形穹丘而得名,《台灣府志》卻記載為:七星山七峰錯落,圓秀如星,故名。所噴溢的熔岩形成山仔后、永福、小草山、鵝尾崙等台地。竹子山高1103公尺,居其次,其東北面陡峭偉峻,是抵擋東北季風的第一關卡。大屯山高1081公尺,居第三,屬錐狀火山;再次有1072公尺的小觀音山,具有大屯火山群中最大的噴火口,直徑長約1.2公里。由於大屯火山群爆發之後,地底留下豐盛的熱源,經過地下水加熱,由岩層裂縫湧冒出來,形成溫泉,此天然溫泉在日據時期開始被開發利用,形成了多處溫泉風景區;北投一地的溫泉,於1894年被發現,岩谷之間的溫泉旅舍一再添增,曾多達五十多家,成了台北市北郊著名的溫泉街,亦為當時台灣最大的遊樂街;連雅堂曾有「溫泉滑膩山花美,相約湔裙上北投。」的詩句詠此「溫柔鄉」。草山位於七星山和其寄生火山─紗帽山的鞍部,也因發現溫泉而被開發;層巒疊岫,氣候宜人,是台北地區難得的避暑勝地。台北盆地的山麓,可能是大陸渡海移民最早在「台北地區」的定居之處《淡水廳志》記載:「淡北開闢,以唭里岸為始。」北投唭里岸(今石牌的一部分)的慈生宮建廟於1669年(明永曆23年),相傳為台北盆地劃建最早的寺廟,證實了先民早在鄭成功治台劃「台北地區」為天興縣時,即在此拓墾。大屯火山群的硫磺礦,很早就成為想製造彈藥的人凱覦的目標,西班牙人和荷蘭人盤據台灣時,就曾來此採硫磺;1697年(清康熙36年),浙江人郁永河來台採礦,當年五月至北投,約麻少翁等23社原住民進行交易,以布易磺,他遺有〈北投硫穴〉的詩句,描述灼熱逼人的蒸騰磺氣;「怒雷翻地軸,毒霧撼崖顛。」是時,平埔族人過著是漁牧生活,漢人入墾仍屬少數。「大佳臘平野」(台北盆地)的正式開墾,始於1709 年陳賴章墾號的招佃闢荒啟地;初時墾民和原住民雜處,易起紛端,1752年,淡水廳同知為解決「漢番」爭執,乃在唭里岸附近立石碑,以確立雙方界限,「石牌」(因誤「碑」為「牌」,而得此稱)之名。金子常光所繪的「大屯山彙」鳥瞰圖,可視為兩年後(1937年)所規劃的「大屯國立公園」的導覽圖。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作者金子常光

- 創作日期出版/發行日期:1935

- 全集/系列名臺史博臺灣圖像數典計畫

- 相關地點不詳

- 地點名稱紅毛城/動物園/南港/南港/南港/紅毛/高峰/野柳/善光寺/圓山飯店/新店/新店/萬里/碧山/碧山寺/翠峰/蓬萊/基隆港/龜崙/觀音山/七堵/八堵/士林/大屯/太魯閣/火山/石牌/石碑/汐止/阿里山/竹子山/台灣總督府/竹子湖/大屯山/七星山/淡水

- 緯度25.175383/24.801/23.9317/25.0614/25.0554/24.9116/24.62/25.2034/24.1133/25.0783/23.4901/24.672/25.1785/23.9709/23.9631/24.1053/24.5443/25.1414/23.9773/23.883/25.0981/25.1082/24.5861/23.7025/24.1535/23.0103/25.1094/23.797/25.0691/23.5112/25.216724/25.042902/25.167498/25.176929/25.1708779/25.1895736

- 經度121.43288/120.979/120.868/121.174/121.614/120.981/121.102/121.685/120.593/121.526/120.466/121.826/121.69/120.645/120.647/121.198/120.972/121.752/120.633/120.756/121.715/121.729/121.107/120.388/121.624/120.578/121.513/120.789/121.662/120.804/121.567352/121.51503/121.5403055/121.521989/121.5531396/121.4570447

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。