從日治刑務所到戰後監獄

臺北監獄(簡稱北監),初名臺北縣臺北監獄署,於日治之初的1895年(明治二十八年)借清朝參府衙門舊址(日治行政區福住町)略加修葺而成,因應日治改制經歷臺北縣監獄署(1897年)、臺北監獄(1900年)等多次更名。日人後於臺北東門城外,規劃一效法賓州式監獄格局的輻射型監獄設施,於1903年(明治三十六年)將臺北監獄遷建至今臺北市金山南路二段52號(位於愛國東路底)。1923年(大正十二年)「治警事件」的後續審判中,此處曾關押過諸多相關人士(如:蔣渭水、林幼春、王敏川等)。1924年(大正十三年)伴隨日本敕令277號的用語轉換,臺北監獄更名為「臺北刑務所」。

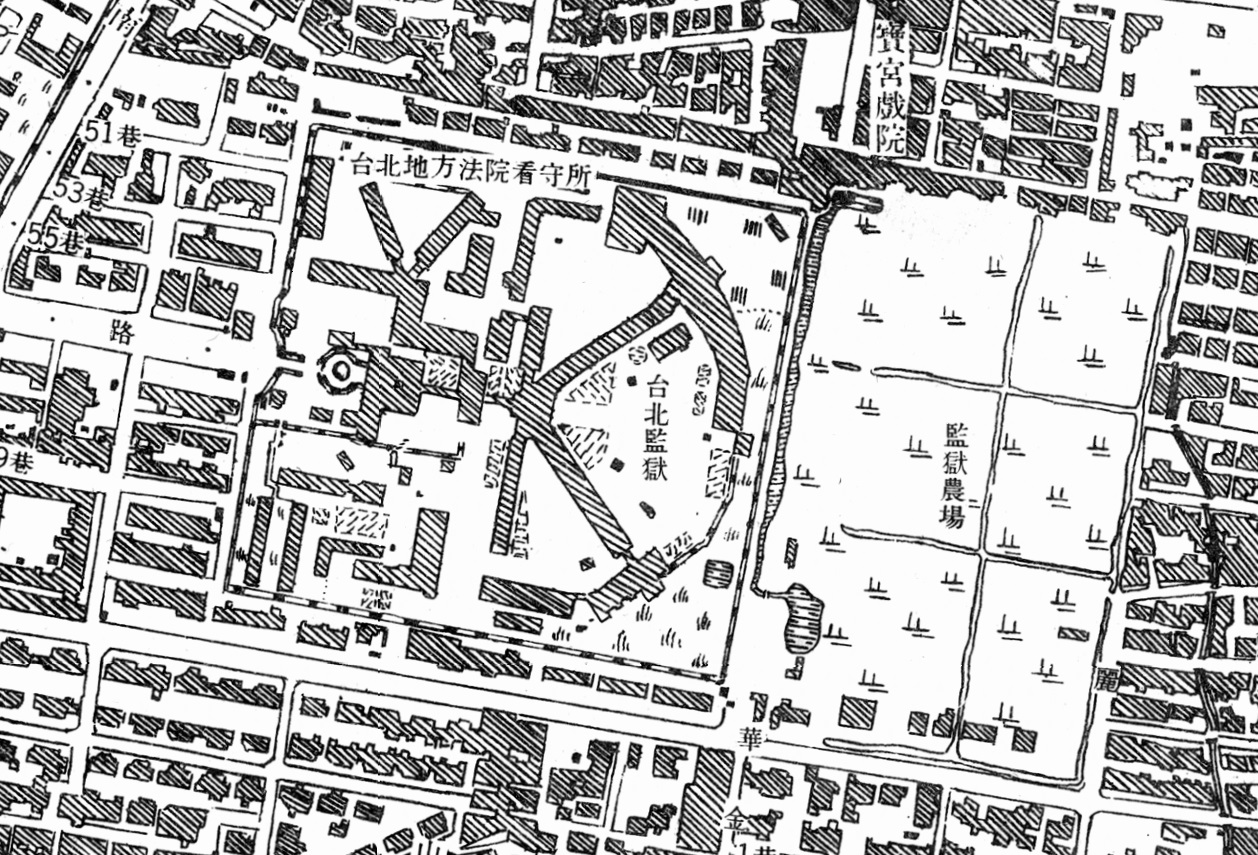

▲1927年(昭和二年)臺北市街圖,臺北刑務所位於福住町(出處:中央研究院人社中心GIS專題中心(2018). [online] 臺灣百年歷史地圖. Available at: http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/ [Accessed Date].)

▲1927年(昭和二年)臺北市街圖,臺北刑務所位於福住町(出處:中央研究院人社中心GIS專題中心(2018). [online] 臺灣百年歷史地圖. Available at: http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/ [Accessed Date].)

戰後於1945年10月改名臺北第一監獄,1948年更名為臺灣臺北監獄。一九五○年代大逮捕時期,軍方和特務單位的監獄超收後,部分人犯會被送到司法監獄短期服刑後再移監,當時以臺北監獄囚禁最多此時期的政治犯,達百人之多。

1952年7月1日「臺灣臺北監獄」與「臺灣臺北地方法院看守所」於此處分立,同位於今臺北市中正區杭州南路二段、金山南路二段30、31巷,與金華街、麗水街所圍成之街廓內。

▲1945年6月美軍航照影像圖,其中臺北刑務所之農場(綠色框處)、放射狀式監舍(黃色框處)、宿舍群落(紅色框處)均清晰可見(底圖出處:中央研究院人社中心GIS專題中心(2018). [online] 臺灣百年歷史地圖. Available at: http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/ [Accessed Date]. 框線後加)

▲1945年6月美軍航照影像圖,其中臺北刑務所之農場(綠色框處)、放射狀式監舍(黃色框處)、宿舍群落(紅色框處)均清晰可見(底圖出處:中央研究院人社中心GIS專題中心(2018). [online] 臺灣百年歷史地圖. Available at: http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/ [Accessed Date]. 框線後加)

▲1958年臺北市圖,臺北監獄與臺北地方法院看守所共用同一街廓(出處:中央研究院人社中心GIS專題中心(2018). [online] 臺灣百年歷史地圖. Available at: http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/ [Accessed Date].)

▲1958年臺北市圖,臺北監獄與臺北地方法院看守所共用同一街廓(出處:中央研究院人社中心GIS專題中心(2018). [online] 臺灣百年歷史地圖. Available at: http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/ [Accessed Date].)

1963年臺灣臺北監獄移監至桃園縣龜山鄉現址(今桃園市龜山區宏德新村2號),另名龜山監獄。2011年法務部矯正署成立後,改制為「法務部矯正署臺北監獄」。

▲現桃園市龜山區的法務部矯正署臺北監獄大門(出處:4月2017 ©2019 Google)

▲現桃園市龜山區的法務部矯正署臺北監獄大門(出處:4月2017 ©2019 Google)

牛車輪仔飯和發福症

位於金山南路時期的臺灣臺北監獄,隸屬於行政院司法行政部(法務部前身),此監分有三區,一區改為看守所,二區為執行監獄,三區為女監,並附有十餘座工場。

一九五○年代囚於女監的受難者陳勤表示,在臺北女監中照顧小孩相當辛苦。洗澡只有冷水,一盆冷水需用於洗澡、洗臉兼洗尿布,且被要求在15分鐘之內全部完成。而受難者黃紀男表示臺北監獄的伙食奇差,犯人們隨時都飢腸轆轆,並稱這裡吃的飯為「牛車輪仔飯」:

每一團飯的中間都有一中空圓形,看起來恰似一個車輪。配的菜慣常是黑豆豉加空心菜梗煮湯,其他就是醬瓜一類菜色。平常幾乎是完全不見葷。

受難者鍾逸人也指出,伙食中主食米飯多被獄方盜去五分之三,以臭地瓜飯代替,囚徒們大多營養不良,導致雙眼凹陷、骨瘦如柴,在微光下彷若活殭屍,整天在監房裡輾轉呼飢嚎餓。而年輕囚犯則使用身上僅有的衣物巴結外役,換取開水加鹽巴猛飲充飢,結果每個人漸漸水腫肥脹,得到「發福症」(腎臟病)。據聞得此症離世者,最後全身會散發難聞臭味,因此整棟病房會使用濃烈的「煤溜油酚液」進行消毒,顯見當時的惡劣環境。

圍牆遺跡和待修復的官舍

臺北監獄在金山南路昔址原涵蓋監獄本體建築、官舍宿舍群和農場,目前監獄主體已拆除,舊址已改建為辦公大樓(現中華電信臺北南區營運處,另稱電信金山大樓),農場部分業已轉為私人產權或成為都市開發區,目前僅留有臺北監獄圍牆遺跡和臺北刑務所南面官舍。

日治時期修建的邊牆係採用拆除舊臺北城牆後的磚石所砌,石材圍牆遺蹟位於今臺北市大安區金山南路二段44巷(位於愛國東路底、金山南路交接口附近),兩端僅存各百公尺的邊牆。

臺北刑務所舊址的南北兩側原為日式官舍,南面官舍(金華街宿舍群和副典獄長宿舍)於2013年登錄為歷史建築,法務部於2014年文資會勘時即先行拆除北面官舍,僅留南面官舍待修復再利用。

現存的臺北監獄圍牆

現存的臺北監獄圍牆

臺北監獄側門,據傳為運送受刑人屍體使用

臺北監獄側門,據傳為運送受刑人屍體使用

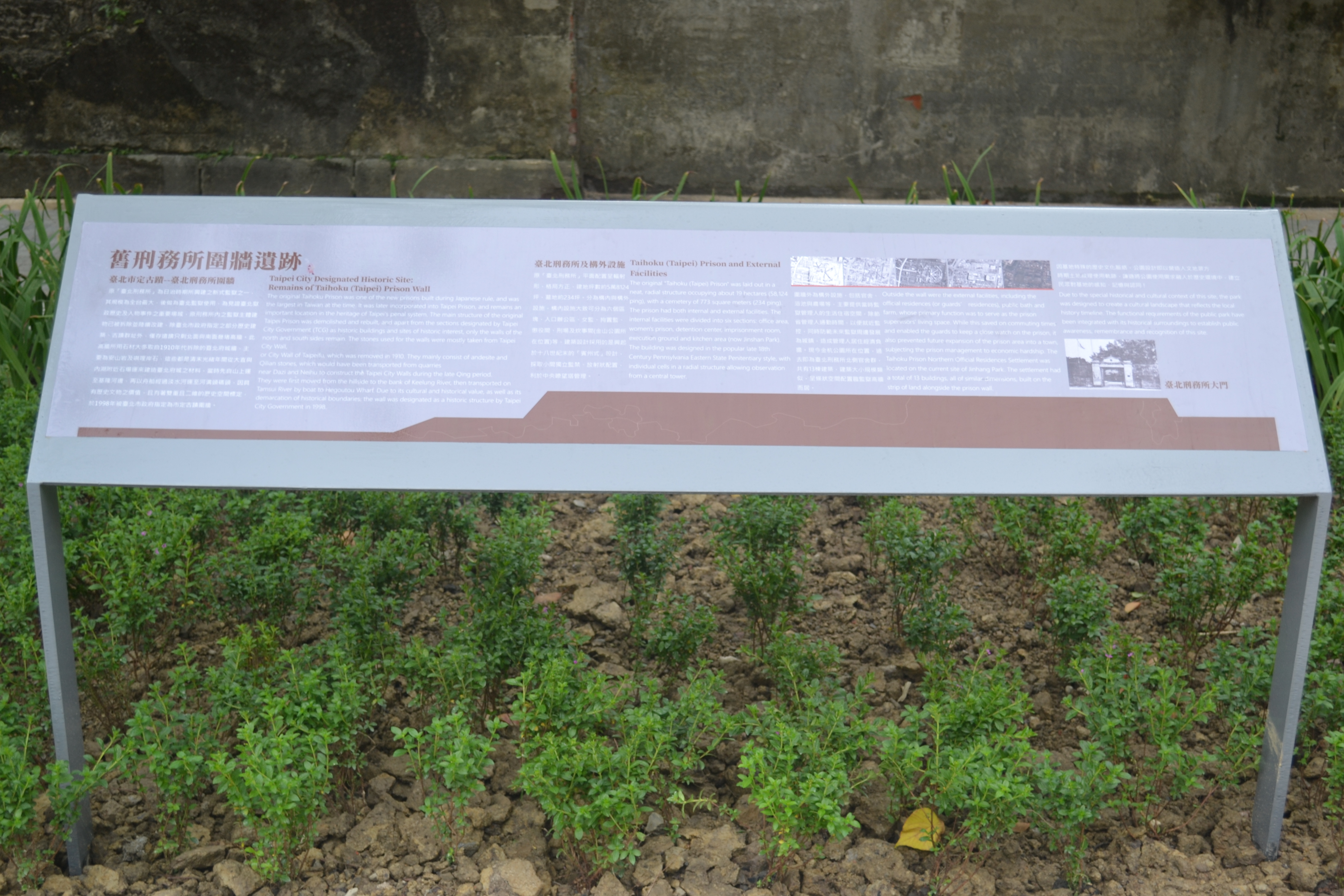

臺北監獄圍牆遺跡說明牌及聯軍美軍戰俘紀念碑,仍缺乏白色恐怖是其的歷史敘述

臺北監獄圍牆遺跡說明牌及聯軍美軍戰俘紀念碑,仍缺乏白色恐怖是其的歷史敘述

臺北監獄圍牆遺跡說明板

臺北監獄圍牆遺跡說明板