思想改造、勞動改造的實驗所

臺灣省生產教育實驗所,又名生教所,1954年設立於土城土城清水坑(舊址:土城鄉清水村3號,今新北市土城區仁愛路23號),占地約十公頃。1974年8月改名為「仁愛教育實驗所」(簡稱仁教所),又名仁愛莊。名義上隸屬臺灣省政府,實由保安司令部/警總總部管轄。1987年解嚴後裁撤,原址改由臺北縣團管區司令部進駐,今改制為新北市後備指揮部。

根據生教所的組織規程(1954年2月5日)第一條闡明的成立宗旨「臺灣省政府為啟發國家民族意識、糾正叛亂犯思想、實施生產教育暨增強戡亂力量起見,特設立臺灣省省產教育實驗所」和第二條明定的收容人條件「為違反懲治叛亂條例、戡亂時期檢肅匪諜條例等交付感化者」,均揭示了此單位以思想感化教育為名,實則是監理管訓情節較為輕微的政治犯和思想犯之用。

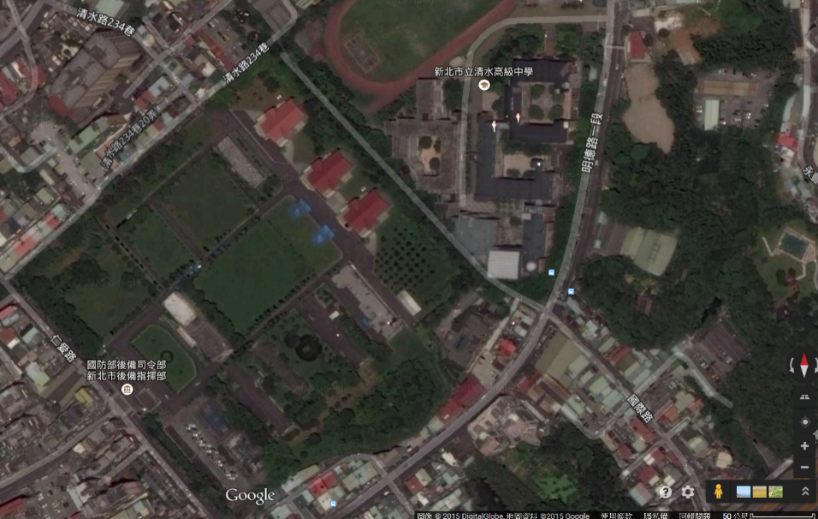

▲佔地遼闊的生教所空拍圖

▲佔地遼闊的生教所空拍圖

「快樂村莊」?——不是監獄的監獄

臺灣生產教育實驗所已被中外人士讚美為「快樂的村莊」。這個設在臺北縣境內的生教實驗所,是一個學校、工廠,也是一個進行思想感化教育的戰場,但是所內的環境清靜,花木扶疏,置身其中,令人樂而忘返。⋯⋯生教實驗所感訓的方法是政治教育與生產教育並重,管教訓用合一,工作的成果是完成民生主義生產教育實驗,策定光復大陸時期再教育藍圖。在所內接受教育的新生,每個人都成為共反抗俄及民生建設的力量。

——中央社記者秦炳炎,1962年1月12日報導

「快樂村莊」的生教所內部設施規劃有如學校,實為「一個不叫做監獄的監獄」,在1955年至1987年共羈押2,260名「新生」,包含呂秀蓮、李敖、施明德、張溫鷹、陳婉真、陳菊、盧修一、魏廷朝等政治犯和白色恐怖受難者均在此短期感訓過。

呂昱的《獄中日記》詳細地描述了一九八○年代仁愛莊的編班制度和作息時間:

一二三班為男生班,第四班為女性政治犯。上課時另外依教育程度,又分為「研究組」和甲乙丙丁四級。四個生活班設有主任訓導一人、訓導三人、助理訓導三人⋯⋯四個上課班則有專任教官和聘自各大學的兼任教授(多數為政戰學校的教官)。必修課程多達十五門。

每天六時起床早點名、升旗、讀訓、打掃清潔、整隊早餐;八時以後連續四節課,十二點半整隊午餐、午休;一時半開始上兩節課;四時以後勞動服務(割草、整花圃、清水溝、掃馬路等勞役);六時整隊晚餐;七時半自習,九時半晚點名,十時熄燈就寢。

受難者歐陽建華(五○至六○年代的受難者)和馬之驌(六○年代的受難者)盧修一(八○年代的受難者)都指出生教所的考核採心理觀察,鼓勵「同學們」彼此監視、密告,導致難友們相互猜忌,均可看出施以思想改造的課程和勞動改造的作息設計外全天候的監控,試圖規訓受難者的身體,箝制政治犯的思想。

鐵絲拒馬在大門口一字排開,新北市後備指揮部營區大門屏風,寫著「忠愛」兩個紅色大字。這裡曾是臺灣仁愛教育實驗所,一個不是監獄的監獄,關押政治犯思想改造的地方。

——中央社記者黃旭昇,2017年7月15日報導