跳到主要內容區塊

:::

阿爾巴尼亞

阿爾巴尼亞

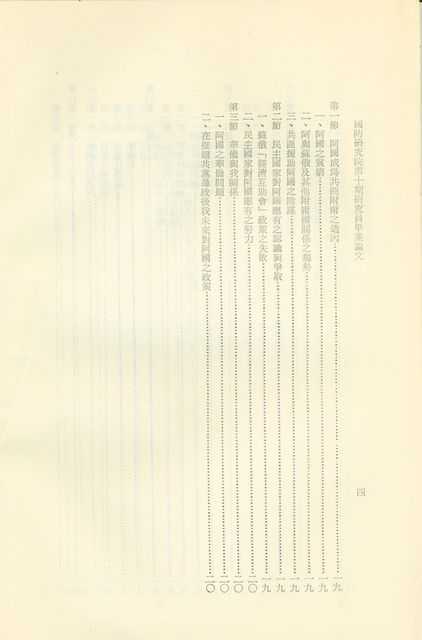

本篇旨在研究並介紹阿爾巴尼亞,位於巴爾幹半島之側端,為附庸國中最接近地中海之國家,北接南斯拉夫為進入歐亞大陸之起點,西可控制亞得里亞海以瞰制義大利,東南可威脅希臘以進窺土耳其,國內復有發羅那優良海港。因之其地略價值,不僅為蘇俄與中共所必爭,亦為民主國家所矚目。 阿爾巴尼亞於紀元前3世紀在巴爾幹建國名伊利亞王國,歷經了土耳其統治、義大利佔領、希臘與德國強佔等時期達,1946(民國35)年成立阿爾巴尼亞人民共和國,初採親南斯拉夫政策,1948(民國37)年改親蘇俄,1961(民國50)年轉變親中共, 中共除經援外,另提供了軍事訓練、軍火供給、軍事技術等協助;政治上,表面上尚稱民主,實際上是共黨獨裁統治,人民根本得不到憲法的保障;文化教育上,阿爾巴尼亞在原始民族時代,即能造精巧的銅器,也是歐洲最早製造鐵器的一個民族,但受古羅馬帝國所奴役及北方吉勒特人的外族侵襲,戰爭連年,因而影響文化的發展;國民教育情形甚為落後,文盲甚多;經濟上,阿爾巴尼亞經濟情況不佳,國民生活水準甚低,1948(民國37)年起,開始計劃經濟制度,並得到中共支持及協助,已逐漸獲有若干改善;軍事上,1941(民國30)年成立民族解放陣線,1943(民國32)年改為人民解放軍,軍事思想原受蘇俄軍事思想影響,自與中共軍事合作後,逐漸轉而接受中共之人民戰爭思;外交上,與中共、羅馬尼亞、義大利、法國等多國建立邦交互派使節,外交活動完全追隨中共任其擺佈。我國目前旅居阿爾巴尼亞華僑資料無從稽考,與我國亦無外交關係。

基本資訊

原始資料連結原始資料連結

資料來源機關中國文化大學

主題分類社會與政治

時間資訊

出版日期:1969/07/00,

資源類型

論文

語言

中文

作者

黃毓駿

出版者

國防研究院

數量

22

單位

面

尺寸

25.4x17.6 cm

補充資料

學號:10570

封面列有:本院資料請勿轉借轉載

封面列有:本院資料請勿轉借轉載

簡述的創建者

中國文化大學

介接機關/系統

中國文化大學/中山樓周邊園區文化記憶庫數位典藏平台

關鍵詞

0則留言

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。