跳到主要內容區塊

:::

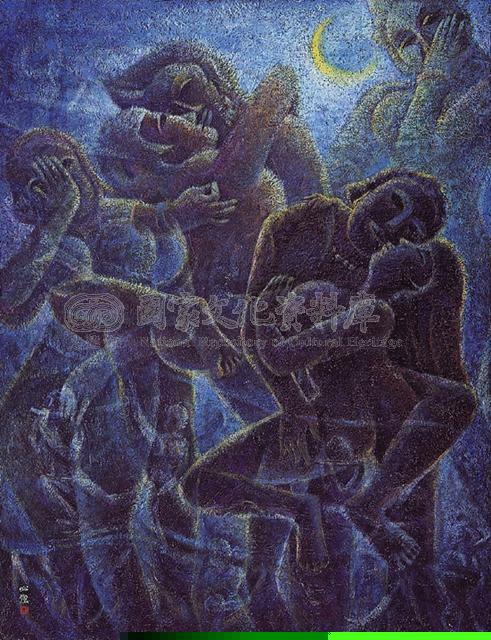

濃情

「膠彩畫」在台灣的發展與命名有一段波折的歷史,日治時期,日人更以「西洋畫」與「東洋畫」來區隔東西方不同的美術傳統。日治時代影響台灣畫家的日本「東洋畫」,其實是涵括了南宗的水墨畫、彩墨畫、與深具日本風味的加膠彩繪。其中加膠彩繪的這一類媒材,原是受到中國唐朝以降青綠金碧山水與北宋院畫影響,而衍生出重彩工筆畫風。在二十世紀初的日本,這類以膠敷彩的畫風較偏寫實走向,慣以寫生入手,題材不拘花鳥蟲魚或人物景色;又由於使用彩度高的礦物顏料,畫面色澤濃豔纖麗,受到許多日本畫家的喜愛。反之,同一時期在膠彩源起的中國,文人雅士則反而重水墨而輕工筆膠彩。此圖的主題是讚美男女之間的情感,期待彼此之的間情感更綿密,表面上作者運用了陰陽調和的意象,而更深一層的意義正是想傳達生命的傳承與延續。作者運用了印度性廟這樣的題材,他認為對於”性”的主題應是自然而喜悅的面對,而不該是神秘或避諱不談,呈現了讚美生命的感動。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作者林必強

- 創作日期創作日期:2003

- 全集/系列名臺中縣藝術工作者藝文資源

- 相關地點不詳

- 地點名稱國立故宮博物院/南新/故宮

- 緯度25.101992/23.497/25.1023

- 經度121.548663/120.383/121.548

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。