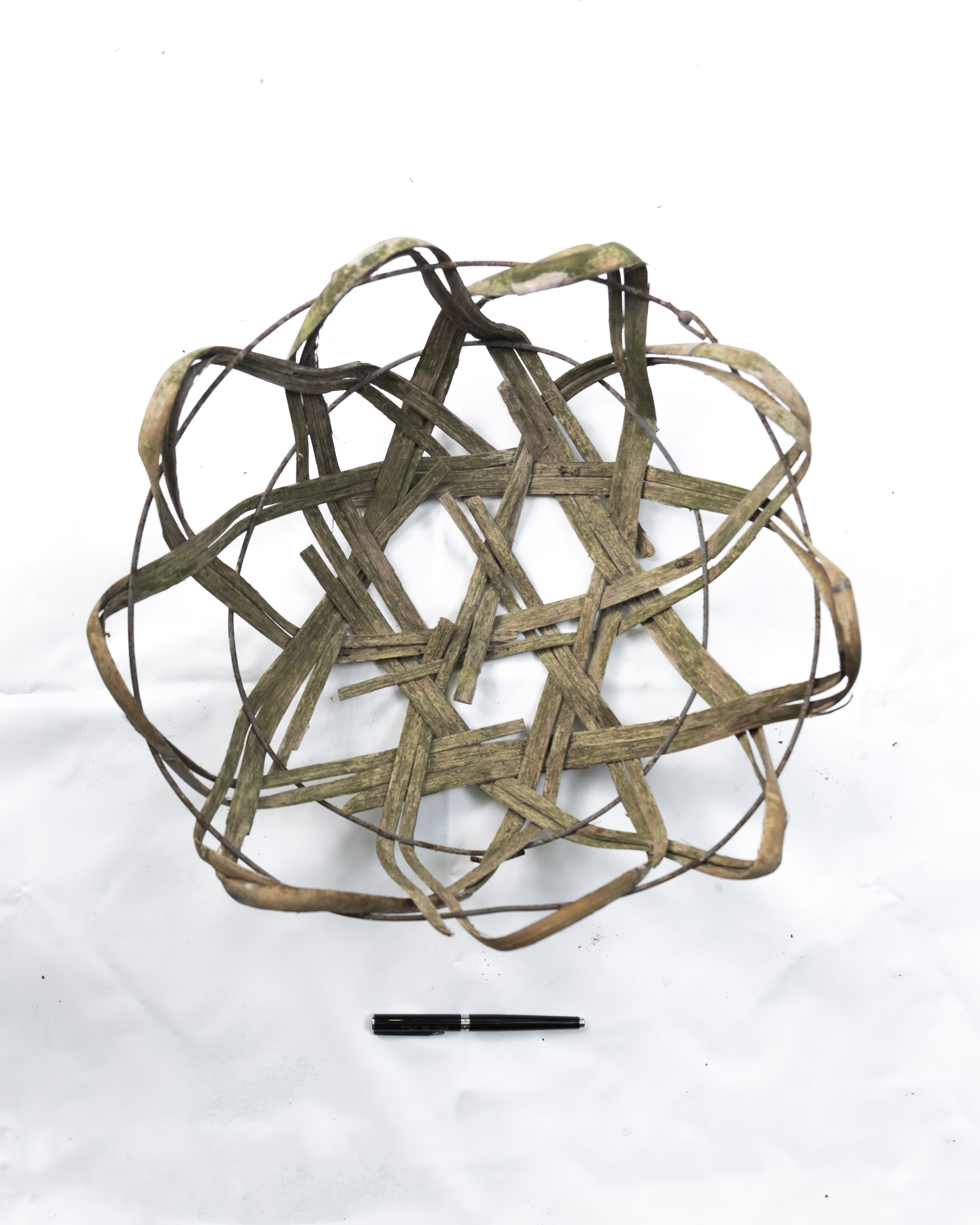

圖片為巴宰原鄉文化園區所收藏的秧披仔(ng-phi-á,秧籃,放秧苗的籃子),巴宰語稱為「saabi satan」,為巴宰族耆老潘英雄父祖輩留下之自製物件,攝於南投縣埔里鎮南村里南村二巷山區的巴宰原鄉文化園區。園區在 1959 年八七水災以前,曾經為巴宰族人潘阿沐家族的墾居地,並闢有梯田,早期巴宰族潘阿沐家族依靠著山澗,在這塊土地上種植農作養活所有家族成員。在種植水稻的工具中,有一項長得像帽子叫做秧披仔的工具,可以讓族人在水田裡插秧的時候,方便在泥濘的田間移動、拿取秧苗。

潘英雄說,早期沒有育苗場也沒有插秧的機器,所以人們要種水稻之前,會在田邊選一塊小地作為培育水稻秧苗的秧田,等水稻秧苗長大適合栽種的時候,就可以用秧鏟將水稻秧苗連根帶土鏟起來進行插秧的作業。插秧因需要在水田裡長時間彎腰勞動,所以多半是男生進行這項工作。人們會將帶土的秧苗放在秧披仔裡面,並且於秧披仔下方放置一個與秧披仔大小相似的木製跤桶(kha-tháng,過去用來睡前洗腳的淺木盆),讓秧披仔可以漂浮在水田上,方便插秧的時候可以隨時將秧披仔移動到適合的位置,這樣整個插秧的工作流程也不會被水田裡的田泥所阻礙。秧披仔多半是以竹篾或是藤所編製而成,目前巴宰原鄉文化園區所保存的秧披仔,都是以竹篾編織並用粗鐵絲沿著秧披仔口固定而成。潘英雄說:「更早期的秧披仔,就連鐵絲的部分也都是用竹子做成的。」

如今臺灣的農業得益於科技進步,插秧不再需要動員全村的人一起幫忙,而秧披仔這種早期的農業工具也不再使用。巴宰原鄉文化園區早期有水稻的種植經歷,所以潘英雄的家裡還得以保存許多秧披仔,也因此讓我們有機會看到這類早期的特殊農具。

本條目數位物件由南島之眼文化工作室拍攝,測量用筆為 13 公分,詮釋資料由南島之眼文化工作室訪問潘英雄後撰寫編輯,訪談日期為為 2022 年 2 月 16 日,照片拍攝日期為 2022 年 4 月 25 日。巴宰語為巴宰族耆老潘英傑於 2022 年 4 月 29 日提供。