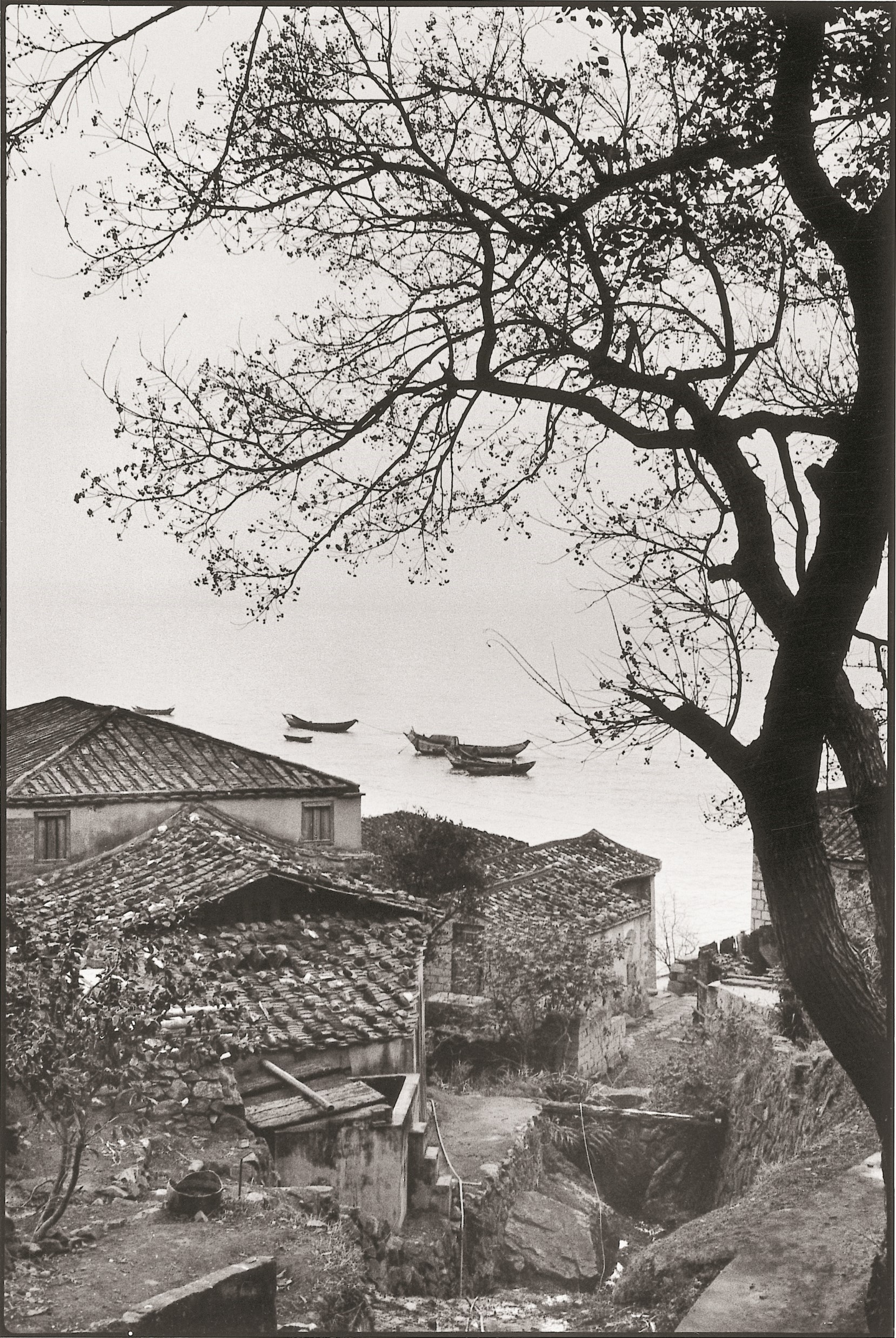

此張照片為攝影師阮義忠於1979年隨臺灣電視公司勞軍團去馬祖所攝,拍攝地點為北竿鄉橋仔村。

橋仔村位處北竿島西北角,坐落壁山之下,緊鄰大坵島,與更北的高登島連成一條伸向北茭岬的島鏈。「一村二澳口」的特殊地形,除了便於泊船,下網捕撈的定點離澳口不遠,也為漁業興盛創造良好條件。

澳口對面即是中國大陸,因此吸引閩東與閩南一帶漁民來此追尋漁汛,先來後到,散居在牛欄裡、大坪頂、店下、澳仔、大澳裡、下南角與南面山各區塊。

照片的位置是在牛欄裡下方(現停車場位置),往澳仔口望去,可見漁船數艘。旁邊一顆老樹,樹形像是烏臼,枝幹糾結,雖在冬日,仍然枝葉茂盛。樹側山溪曲折往下,出口在澳仔海邊。每到春夏,溪水充沛,奔流到海不歇息。居民在溪上架木橋,屢被湍急溪流沖走,一度曾經將鹽館前,清同治年間豎立的鹽碑作為橋樑。六零年代被發現時,字跡漫漶,已經斷為兩截,斷碑現存於橋仔漁業展示館。

照片左前方四落水屋頂的大房子,為大坪頂旁的「永記」商行,經營者是橋仔耆宿劉必清的母親。旁側較矮的瓦房,曾是中興酒廠北竿分廠所在,生產老酒,後來遷到鹽館(漁業展示館),繼續經營到民國七十年止。

深具商業眼光的劉必清先生,先後在此開設「德記」醋坊、「德興發」蝦油廠,也是北竿最早引進發電機的商家,從此橋仔的夜晚除了蠟燭與煤油燈的微弱燈火,也有了燈泡與日光燈的閃爍,當然這些燈火都要以黑布遮擋,戰地政務期間是不准燈光外洩的。

每當老酒釀成、米醋開罈、或者蝦油曝曬攪拌之時,全村都可聞到酒香、醋味,以及鋪天蓋地的魚露鹹味。無怪乎耆老們都說,這一帶機聲隆隆,五味雜陳,是昔日橋仔村的「工業區」。