嘉南大圳自1920年開工已屆百年,相較於嘉義、臺南地區,同屬嘉南大圳灌溉區域的雲林,卻於當代走出了一條獨特的用水之路,其中的異同與歷史發展脈絡,是了解箇中奧秘的關鍵。

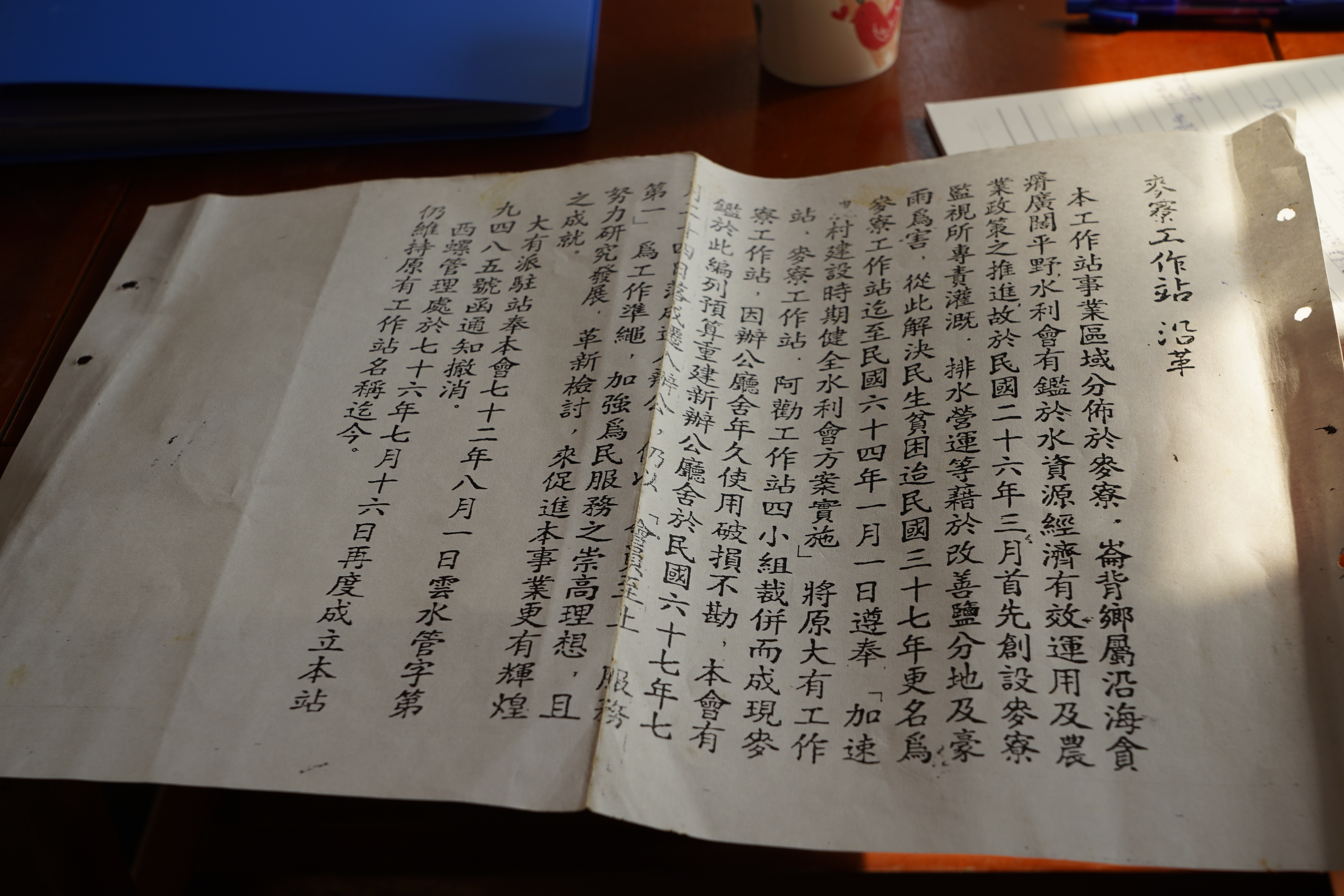

自崙背向海邊走去,便是「風頭水尾」的麥寮,也是嘉南大圳新虎尾溪別線水路灌溉的最西端,日治後期,崙背原野開墾事業延伸到麥寮,日本人於此開闢排水路,以解決土壤鹽化問題,並改善低窪地區淹水問題。

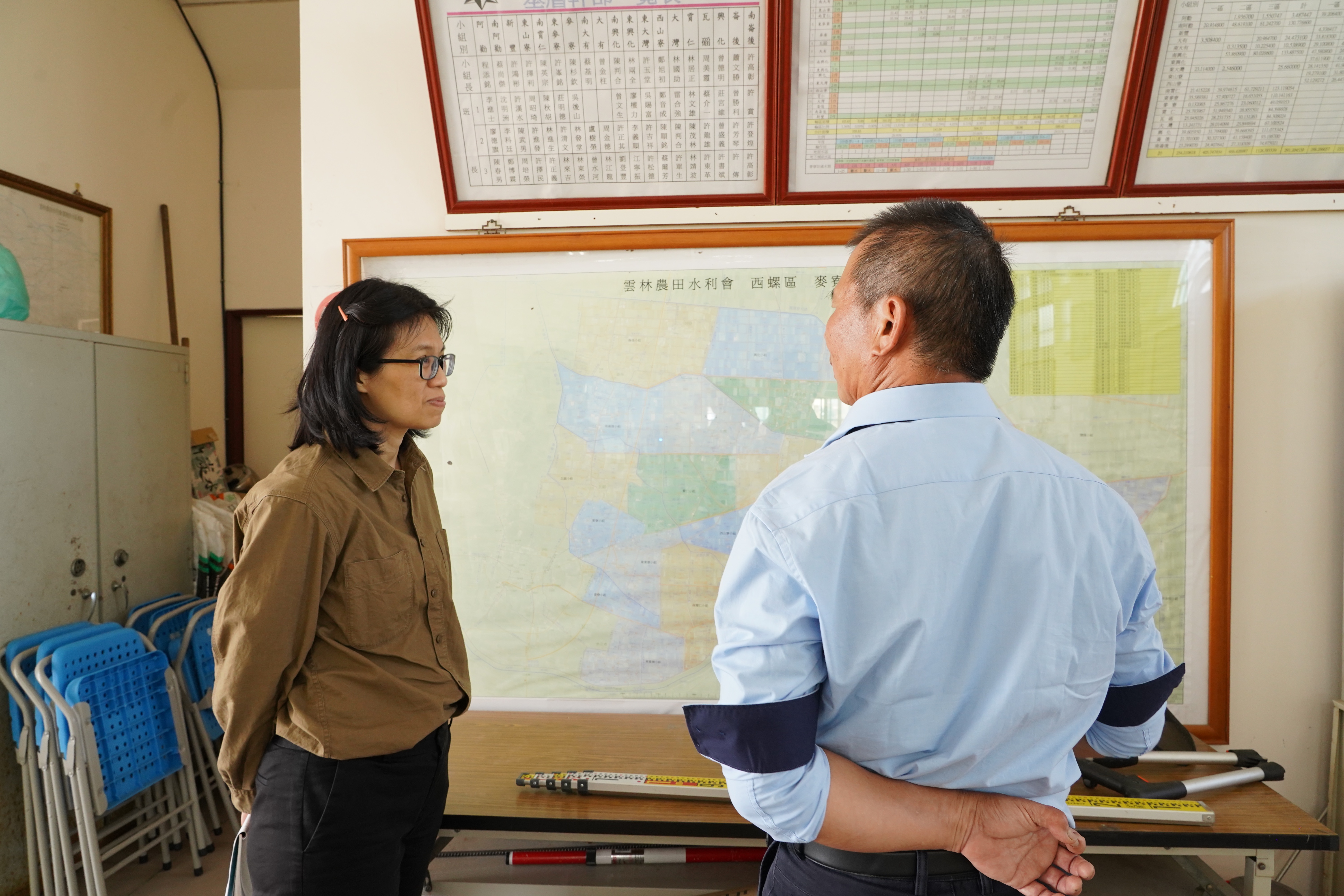

行政院農業委員會農田水利署雲林管理處麥寮工作站張祝郎站長說明,當今麥寮的水路,不論是土地取得規劃,以及施工方法,基本上都是日本時代遺留使用至今,戰後多只有進行完善及修飾。

雖然麥寮地區的農作收成還算豐富,但也同樣面對新虎尾溪別線川流式灌溉的不穩定。早期的水利工作站,必須日夜輪班,在每個水路節點派人「顧水」,以確保珍貴的水資源能夠順利抵達支線的最尾端。若是遇到水源嚴重不足,工作站會以抽水機,引新虎尾溪下游的河水,或使用大排的回歸水進行灌溉。不過由於崙背地區多畜牧業,回歸水內含氮量高,農民多不願意使用,還是依賴鑿井灌溉。

當代,麥寮地區推行農作轉型,鼓勵種植較省水的麥子,以因應水尾的資源缺乏。站長亦希望,若農業收成與收益提升,一定能有更多青年返鄉。