「大沙灣石圍遺構」位於基隆港東岸大沙灣,原為清光緒年間所建「大沙灣砲臺」的一部分,砲臺於1884年(光緒10年)清法戰爭時被毀,迄今(2020)明顯可見有多處遺構殘留在附近。

基隆港東岸大沙灣一帶的居民,習慣稱位於法國公墓北側灌木叢中的土石堆為「麻糬城」。當時並不瞭解其為何物,1960–1970(民國50–60)年代興建眷舍時,部分麻糬城湮沒於房舍中,有的被當作房子的牆壁,有的則當作地基使用。2007年(民國96年)基隆市政府才將現存的部份「麻糬城」,正式命名為「大沙灣石圍遺構」並賦予文化資產身分。2010年(民國99年)委請學者針對大沙灣石圍遺構進行建築與考古的調查研究,結果認為:「石圍正是位於清法戰爭的主戰場大沙灣。……大沙灣砲臺為設於沿岸平坦地形的平面型砲臺,易受潮汐侵蝕牆基,故須石圍防潮之用。且因砲址明顯,砲臺石牆容易遭受砲擊,故須要修築石圍,以為防禦砲臺之用。」2020年(民國109年)再次委請專家考古挖掘,認定:「石圍遺構實為大沙灣砲臺的一部分,砲臺屬洋式暗砲臺,以三合土夯築,以(紅壤)土為基,寬約16-17公尺,長至少31公尺;東、西、南三面以石為牆,牆上設有雉堞。東牆設有「望樓」。砲臺內設有兵房、彈藥庫、及砲室,各室有甬道相通。」石圍遺構即為三合土砲臺夯築的部分圍牆。

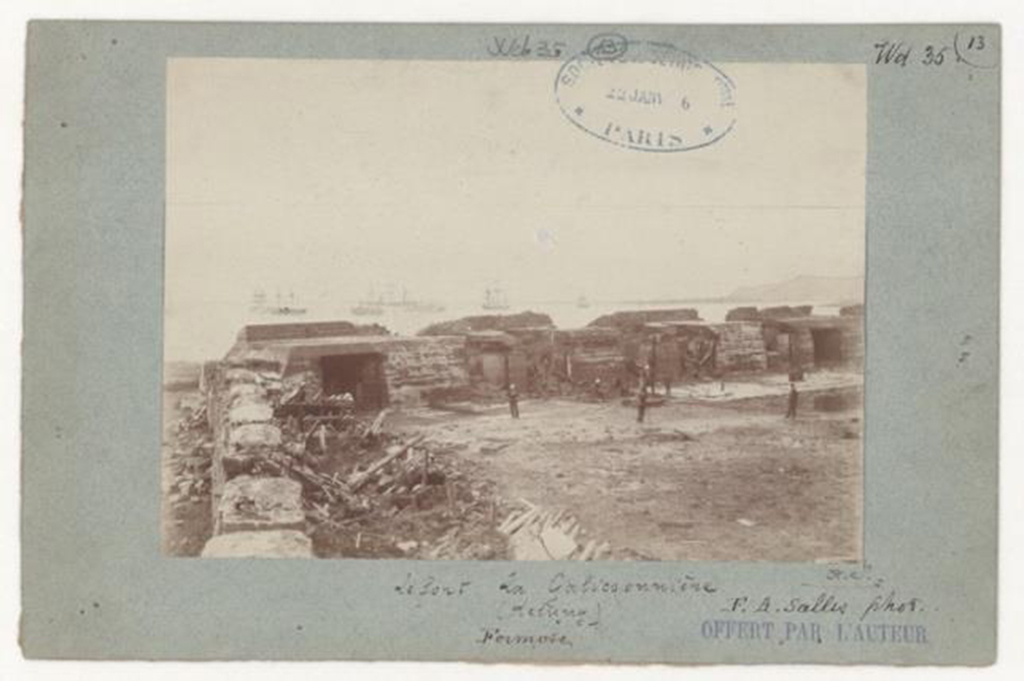

法國地圖上稱此砲台為「新砲臺」(New Fort),是戰前清軍在基隆港東岸所建三座砲臺中最大的一座,1884年(光緒10年)8月4日清法戰爭開戰後,新砲臺發砲還擊,五顆砲彈有三顆擊中法艦Galissonnierec號,但未擊沉,反而法艦砲擊中新砲臺和火藥庫,砲臺被毀並延燒到附近村莊,法軍於二沙灣登陸。此砲戰點燃了清法戰爭,該砲臺正位於清法戰爭的主戰場,對清法雙方戰爭佈署和戰爭經過,均可作為見證。