在臺灣傳統建築中出現一種較特殊的屋頂翼角式樣,過去很少人知道他的來源或構造技術,這種特殊的翼角起翹形式,被泉州大木匠師稱為「風吹角(風吹嘴)」,顧名思義,指其屋簷角有如被風揚起並且又有如嘴唇或船首迎風破浪。

「秀杆」為讓起翹之斜樑(角樑),在臺灣可見於屋脊翼角或屋簷翼角,在屋簷的翼角即是「風吹嘴」。角樑的曲度也比較彎,向上翹起,閩南大木匠師稱角樑為「秀杆」,「秀杆」之上再加一支「秀杆」,兩側再釘上船首形的封簷板,即造成典型的風吹嘴翼角。

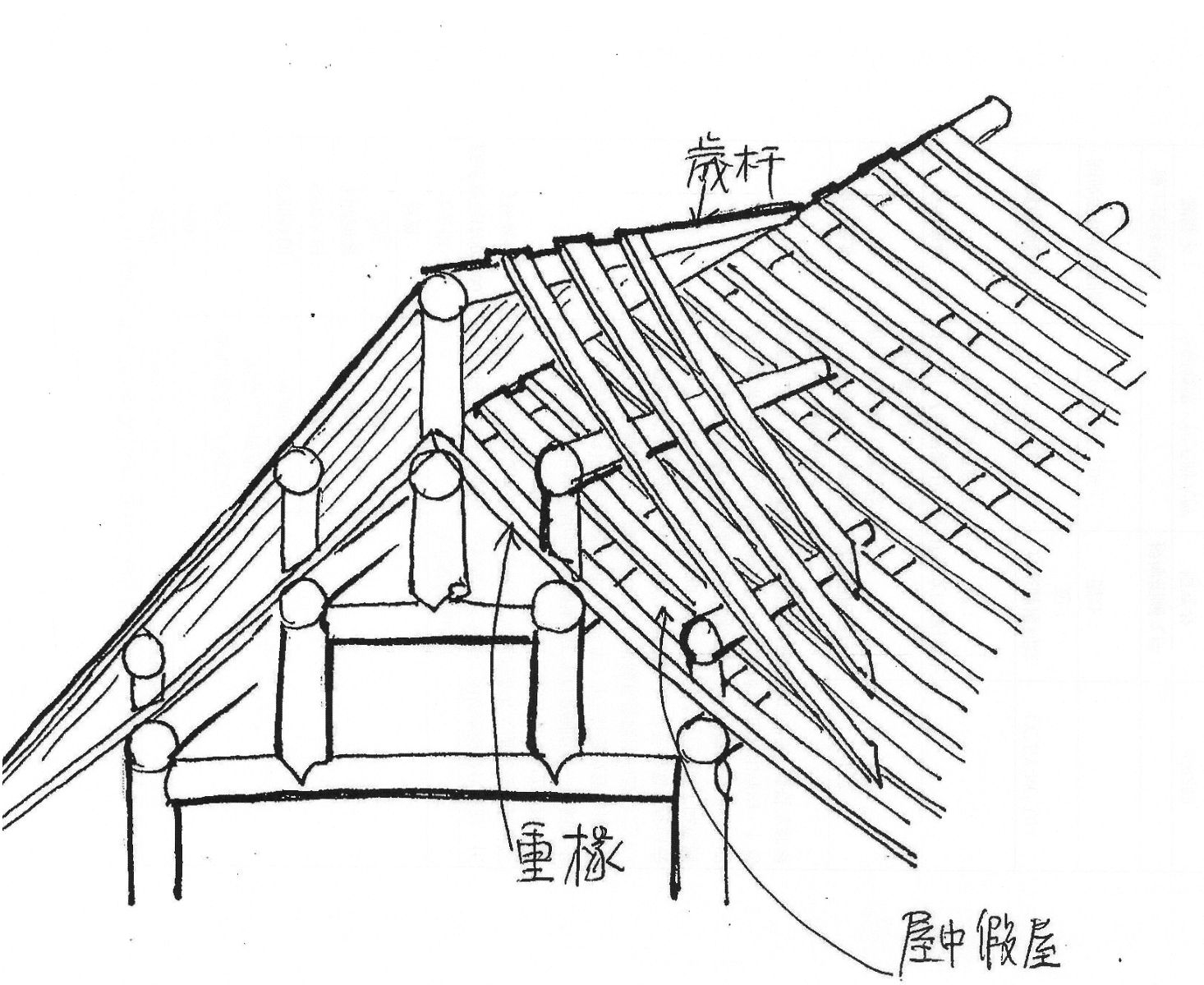

在屋頂作暗厝時,匠師也會用一支「秀杆」騎在桁木之上,作用略像「扶脊木」或「發戧」。然後再釘上桷木,這種暗厝作法實際上為雙層屋頂,使屋頂的曲面得以完成。且兩層桷木之間留有空隙,不但可以防潮,也可減輕翼角的重量。在屋頂上使用「秀杆」的作法,出身泉州的溪底派匠師王益順在施作艋舺龍山寺時,即使用之。