陶瓷運用在建築中有幾千年的歷史,早在羅馬時代,其宅第澡堂地面即廣泛利用小口瓷磚「馬賽克」作裝飾。中世紀時的清真寺外牆,室內也佈滿彩瓷。清代中國的琉璃牌樓,外表以多彩的琉璃裝飾,成為當時流行的特徵。臺灣古建築使用琉璃或彩瓷較晚。但屋脊或水車垛內以「交趾陶」或「碗片剪黏」裝飾至遲在十九世紀即已出現。西元1866年(清同治5年),臺中筱雲山莊的牆上及屋脊即有成排成列的交趾陶裝飾。

十九世紀末,因東西交通頻繁,南洋的建築引進歐洲流行的Majolica Tile,當時這種彩瓷隨貿易交流而傳到東方來。日本在1868年明治維新之後大量吸取歐洲文化,建築物設計也融入西洋彩瓷。日本彩瓷製造的水準也與歐洲製品平分秋色。

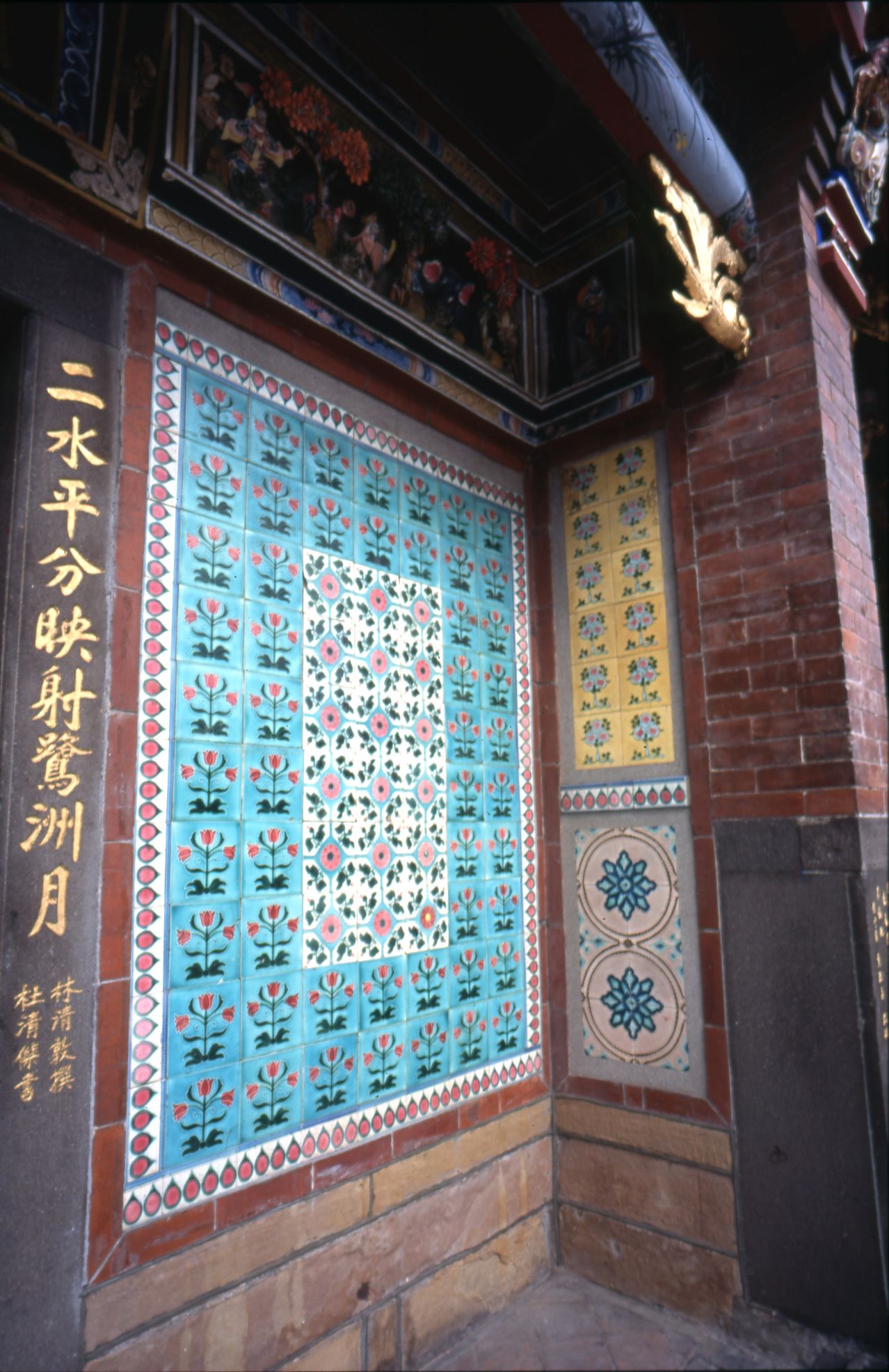

1920年代臺灣寺廟也出現日本製造的彩瓷,種類很多,色彩與圖案也非常豐富。本件所見為1925年(大正14年)三重先嗇宮正面外牆的整片彩瓷,內外層次分明,色彩鮮豔,為當時所保存下來之代表作。