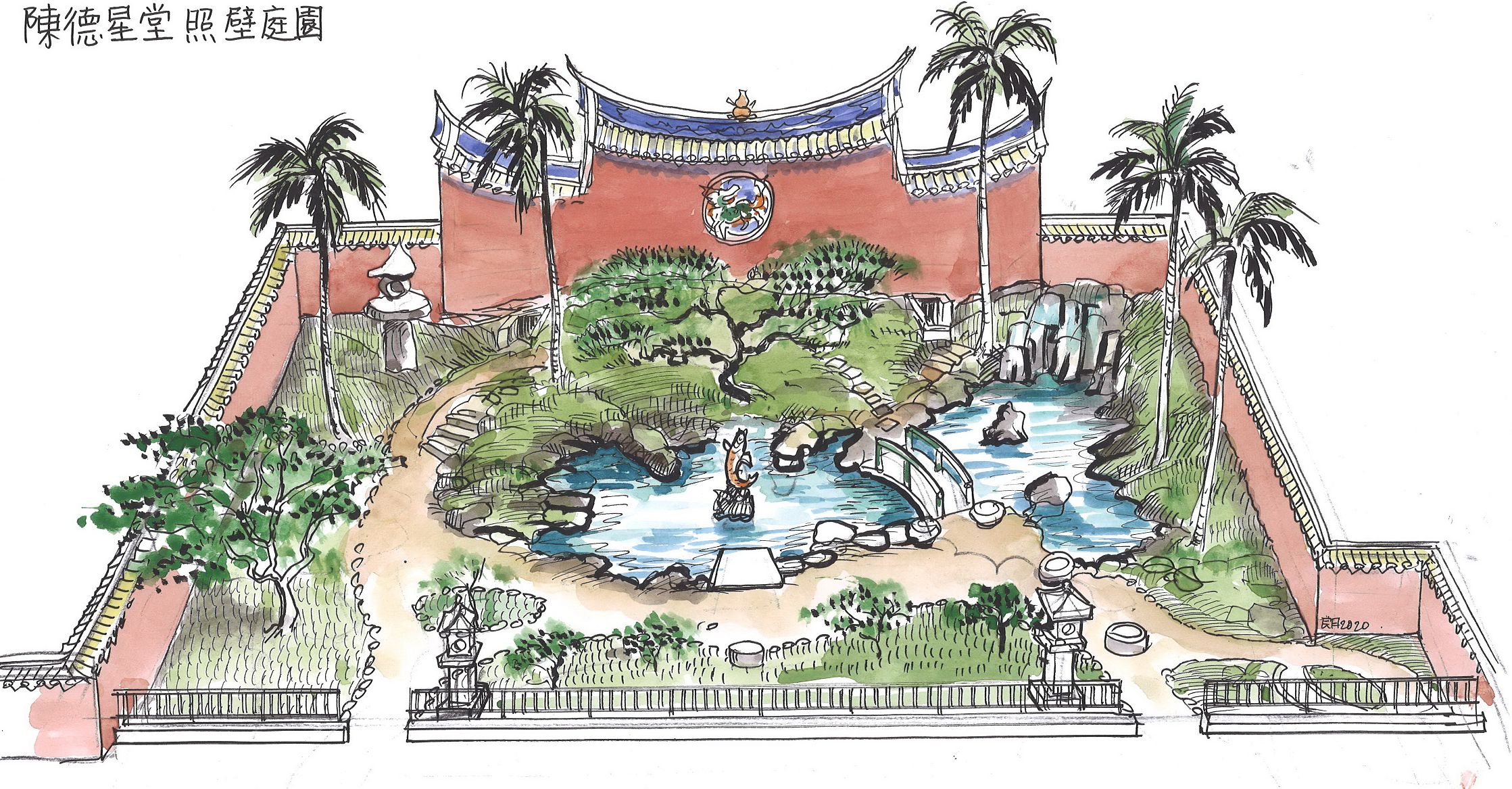

臺北陳德星堂照壁為「三滴水」式,即三段鋪瓦屋頂,中高旁低。牆面塗以暗朱色,在內側中央繪「麒麟望日」,後來改為彩塑剪黏,色彩更明亮。

在照壁之內安排一座庭園,值得深入分析,這座庭園據水池中鯉魚泥塑上之落款為「郭三川長子德蘭 承製 四九.七設(1960年)」所製,庭園可能建於1950~1960年之間,當時有防空的心理需求,故很多建築物在空地上增建「防空洞」,以備不時之需。臺北陳德星堂則利用假山所設山洞成為防空洞之用。

臺北陳德星堂的庭園設計出自何人之手,尚未明瞭。但從其布局來看,似有融合東方文化之意味。古時假山之內如闢山洞,則解釋為「曲徑通幽」與「洞天福地」。板橋林本源園邸庭園假山之內亦設有山洞。其次,水池之形狀如「心」字形,這與日治時期的日本庭園水池作法相似,池中設三石島,使人有古書三仙山蓬萊、方丈、夷州之聯想。並架小橋連通兩岸,池中躍出鯉魚,有詩經「魚躍鳶飛」之意境。

另外,庭園有一對石獻燈,這種日式石燈籠常見於日治時期寺廟或神社參道,如木柵指南宮及桃園神社現仍可見。更有一座自然石堆成的石燈在南側一隅,這種自然石象徵金、木、水、火、土,也屢見於日式庭園。