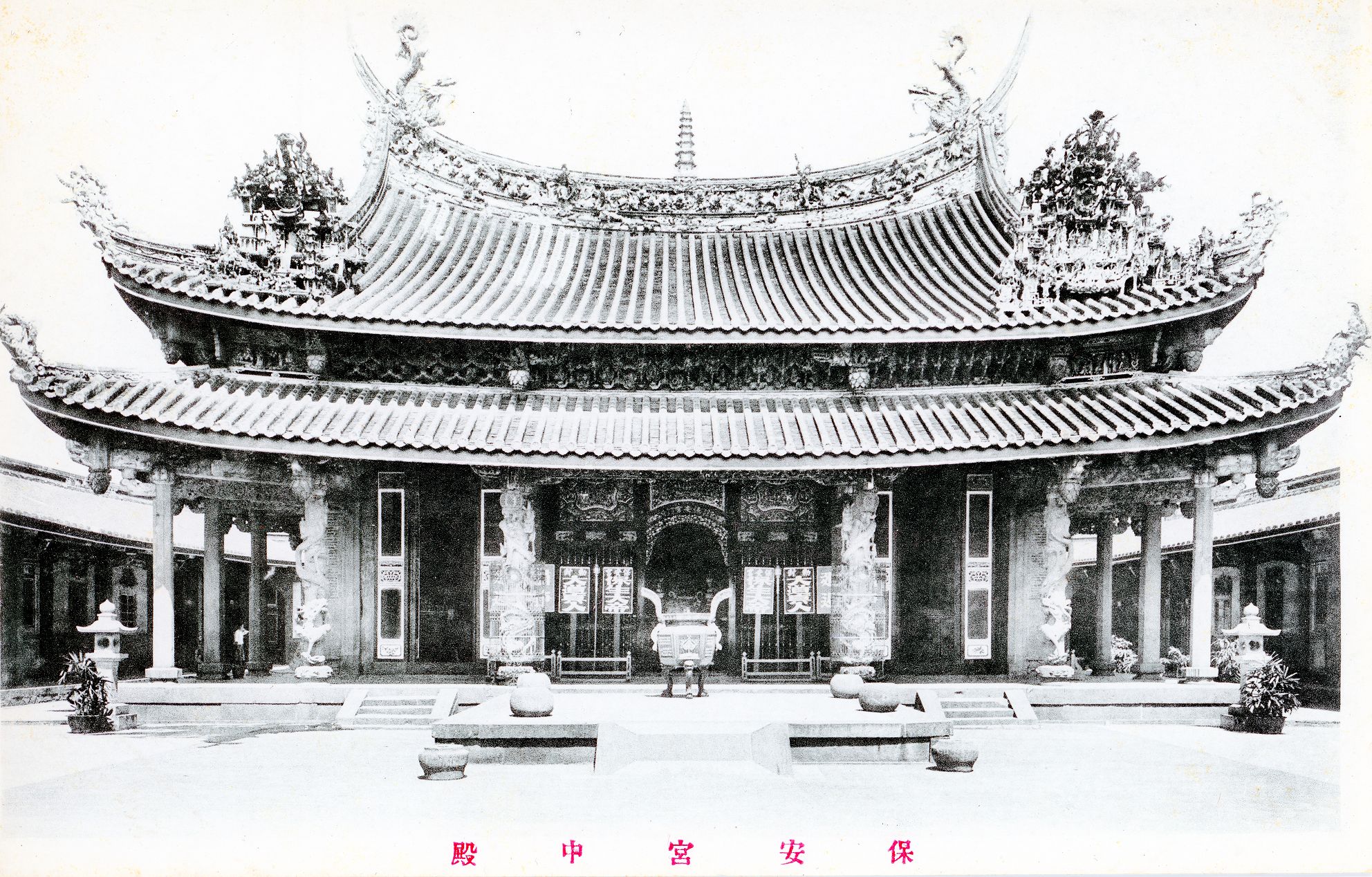

古代興建房屋,包括住宅與寺廟常採用「對場」建造,所謂「對場」又稱為「拚場」,即一座建築以中軸線分左右兩半,由兩組匠師同時建造,有互相競賽之意味,採取左右對場時,高低寬窄尺寸一樣,但細節雕刻題材不同,由匠師各自發揮,因而得到一種「同中有異,異中有同」的結果。圖片為古建築學者李乾朗教授收藏之大龍峒保安宮日治時期寫真帖

臺灣寺廟據現存實例觀察,至遲到清末光緒年間已出現對場情形。至20世紀初期,更是達到高峰。尤其是臺北附近的寺廟,大多採用對場建造。其中最著名之例為1917年(大正6年)改築的大龍峒保安宮。它的大木匠師由陳應彬與郭塔、吳海同對場。陶匠師由洪坤福與陳大廷對場,左右差異明顯。

這張大約攝於1917年大修完之後的大龍峒保安宮大殿照片,可以看到屋頂左右的規帶排頭假山剪黏不同,右邊(東)較高大,左邊(西)較小。據民間傳統,當時也是請評審委員打分數,結果由東邊(洪坤福製作)得勝,贏得獎金,傳為趣談。

經過百餘年直到今天,我們到大龍峒保安宮參觀,如果注意觀察建築細部,將會發現左右斗栱不同、木雕不同,剪黏泥塑及交趾陶之風格差異極明顯。