新北頂泰山巖初創於1754年(乾隆19年),由泰山仙景李氏家族從泉州安溪奉迎顯應祖師來臺,位於舊莊崎子腳,初名「福山巖」。1853年(咸豐3年),漳泉械鬥中慘遭焚毀,後由當地仕紳李符記獻地、邀集七股人等捐資,遷建於現址,1874年改名為「泰山巖」。

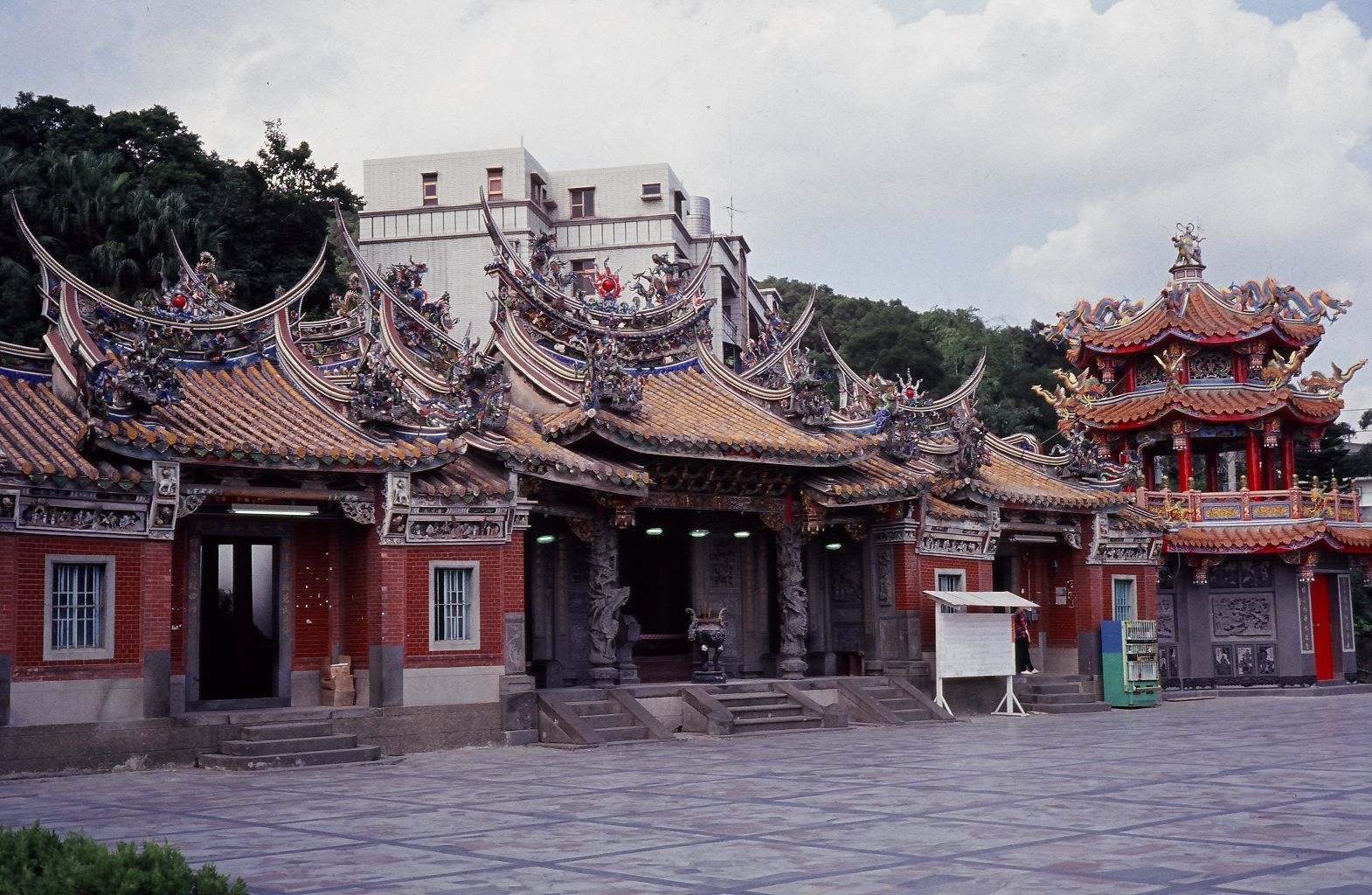

目前廟貌為日治昭和期間(1932-1935),大木匠師陳應彬率徒弟黃龜理、惠安峰前村石匠蔣九等班底,大規模改築,坐西北朝東南,面寬九間,兩殿兩護式。

頂泰山巖屬於陳應彬晚期的寺廟作品,風格融合了不同廟宇派別的精華,呈現出豐富多樣的特色。其中,正殿採用彬司派擅長的「假四垂」屋頂,以台基抬高正殿的高度,順坡勢而上,棟架用料渾厚飽滿,結構高聳華麗,架內「三通五瓜」,瓜筒上疊斗,螭虎斗栱繁複,曲線靈巧。

前殿則明顯受到溪底派龍山寺的影響,不僅屋頂採用排樓式升簷(斷簷升庵),兩側龍虎門亦是排樓式斷簷,三座排樓式斷簷屋頂並列,形成面寬九間的宏闊氣度,兩旁還有三重簷的轎頂式鐘樓及鼓樓。三川殿簷下網目斗栱,則有潮洲派吳海同的斜菱式網目斗栱神韻,交織的網目,闊面突出顯眼。