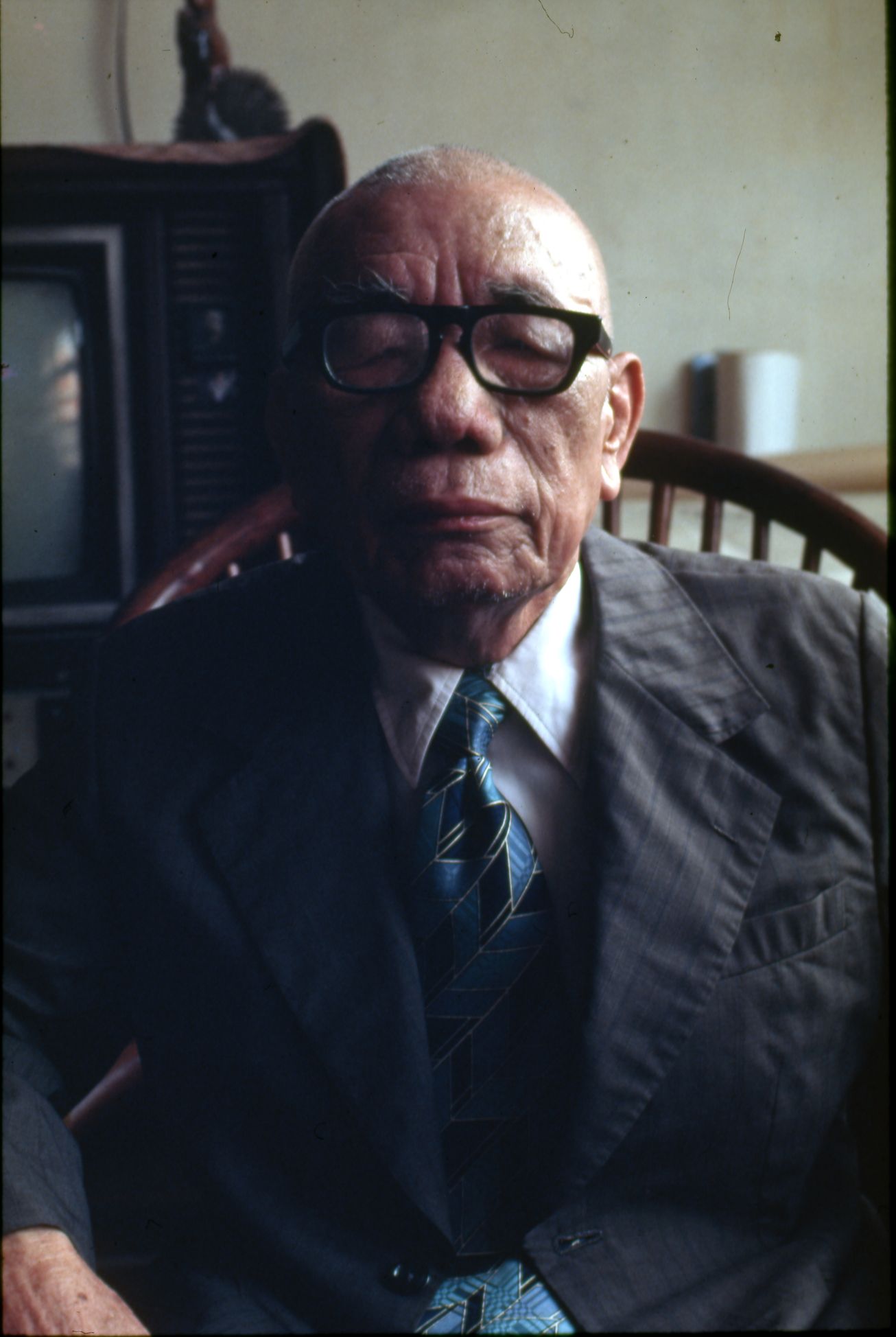

廖石成於1899年(清光緒25年)生於板橋埔乾,臺北人,他是名匠陳應彬的高徒。他的創作始於1930年代,高峰卻是在1960年代。他成功地將臺灣傳統廟宇形式與現代鋼筋水泥構造結合,被公認為近代臺灣寺廟轉變期中最具功力的一位傑出大木匠師。

廖氏18歲開始學木匠,因叔父曾拜陳應彬為師,基於倫理,他名義上拜陳應彬次子陳己元為師。事實上,在1920至1930年代中,陳應彬所建寺廟的現場工頭幾乎都是廖石成,他擔任極重要的工作。

1917年(大正8年)他參加彰化南瑤宮為其初試啼聲之作,1922年(大正11年)參加林獻堂發起的臺中林氏宗祠工程,後來陸續參加木柵指南宮、臺北劍潭寺、嘉義溪北六興宮、臺北武功周祠、金瓜石勸濟堂、三芝福和宮等。他自己獨當一面的則有金瓜石勸濟堂(1935)、淡水清水巖(1937)、淡水燕樓李氏宗祠(1938)以及桃園大溪仁和宮(1939,與徐清對場)。

1955年(民國44年),艋舺龍山寺重建二戰時被盟機炸毀的大殿,廖石成與泉州溪底派王益順的傳人王世南合作,他得以向王世南學得許多溪底派的秘訣。這些知識融入他在1960年接受礦業鉅子黃叢邀聘設計位在臺北、忠義與三峽等三座行天宮、行修宮的基礎。這三座以鋼筋水泥所建寺廟,無論外觀造形或細部設計,反映了廖氏將漳、泉兩大派的精華冶於一爐的技藝,藝術評價極高。廖氏為人虛懷若谷,是一位深諳古法又不拘泥於古法的傑出臺灣近代寺廟大師。