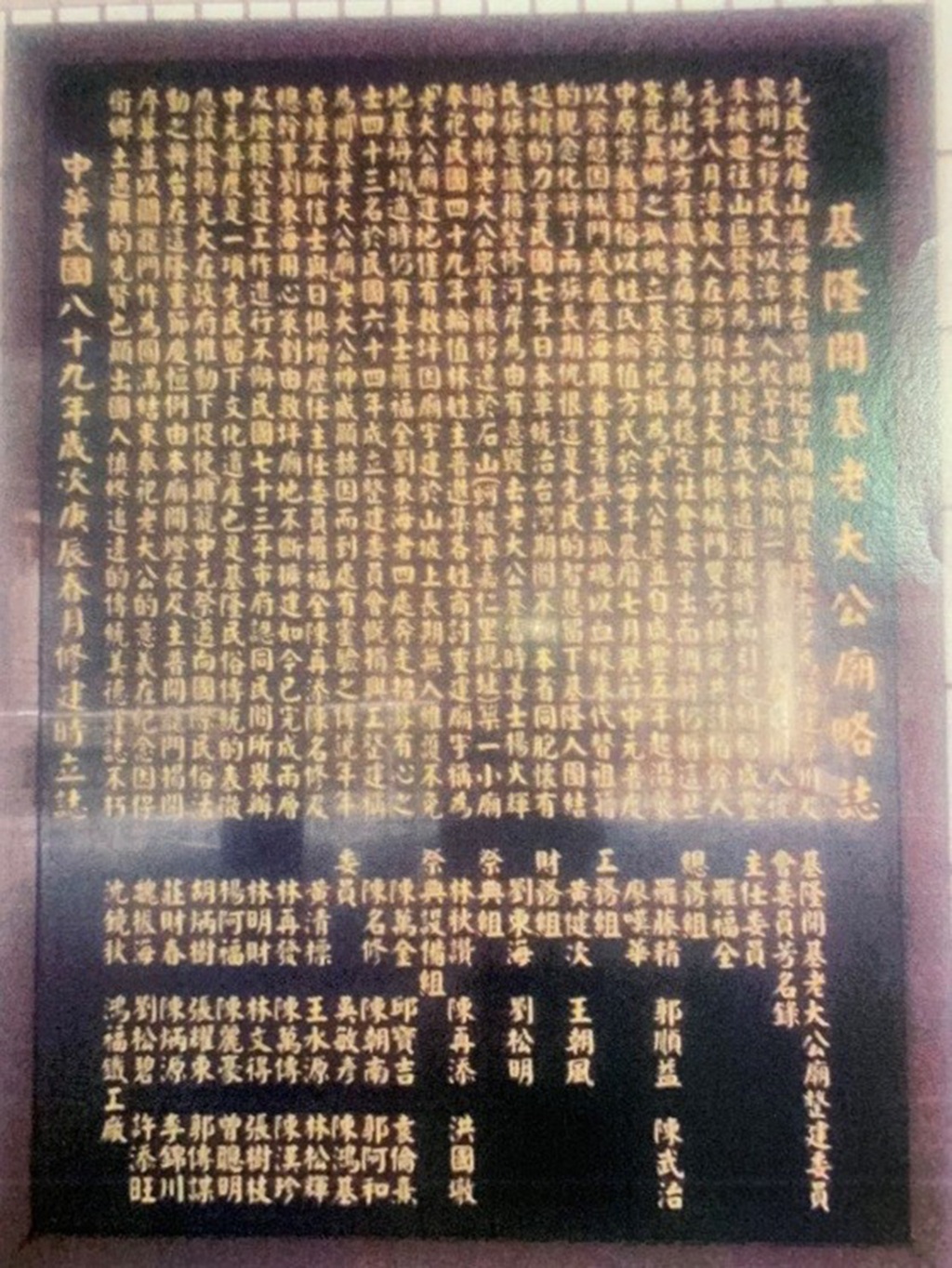

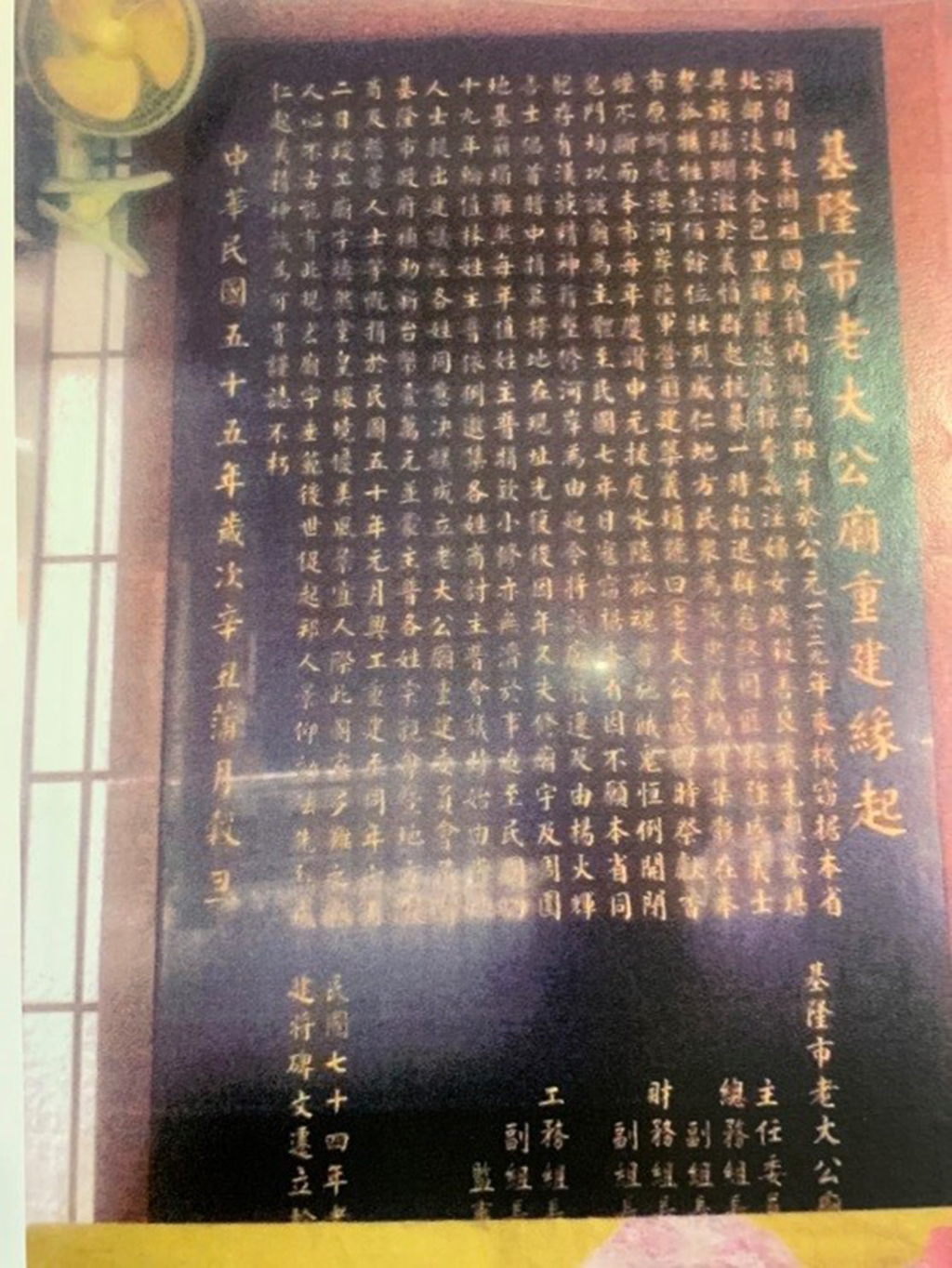

這是基隆市安樂區老大公廟左面牆壁上的兩面碑文,一面是1966年(民國55年):歲次辛丑(辛丑應該是民國50年),一面是2000年(民國89年),碑文提到雞籠中元祭兩種不同緣起。

同一座「廟宇」,對同一事情卻有截然不同的說法,難免令人感到疑惑。其實,只要暸解台灣光復後的政治環境,就不難理解。蓋50年代,政府強調團結,共謀反攻大陸,當然不允許島內有族群不和的聲音;於是把鷄籠中元祭的緣起導向外族的侵略,即「溯自明末,因祖國外憂内亂,西班牙於公元1629年(應是1626年之筆誤)乘機竊據本省北部淡水金包里雞籠,恣意掠奪,姦淫婦女,殘殺善良,我先烈不堪異族蹂躪,激起義憤,群起抗暴,一時殺退群寇,終因匪援強盛,義士勢孤,犧牲壹佰餘位,壯烈成仁,地方民眾為感忠義,鳩資集骸,在本市原蚵殼港河岸,建築義墳,號曰「老大公墓」四時祭獻,香煙不斷,而本市每年慶讚中元,拔度水陸孤魂,普施餓鬼,恆例開閉鬼門,均以該廟為主體」。

直到1986年(民國75年)政府解嚴後,對於史實之認定,趨於開放,特別是就革除陋習而言,不再忌諱過去血淋淋的慘痛往事,更應欽佩先民之先覺者有此識見,以「賽陣頭代替打破頭」的偉大成就。洪連成先生根據許梓桑先生口述,加上他長期研究結果,認定雞籠中元祭起於1851年(咸豐元年)的漳泉械鬥。所以祭拜的對象是當年死亡的漳泉壯士,但目前祭拜的對象已擴大到唐山過台灣的先民,以及抵抗外侮的義士,甚至侵略我們的法國士兵,這些改變都與碑文有關。