此為中研院院士盧志遠所撰之〈兼論臺灣IC工業發展─

半導體電子科技百年發展史〉,收錄於《科學月刊》,第 42 卷第 8 期,出刊於2011年8月。

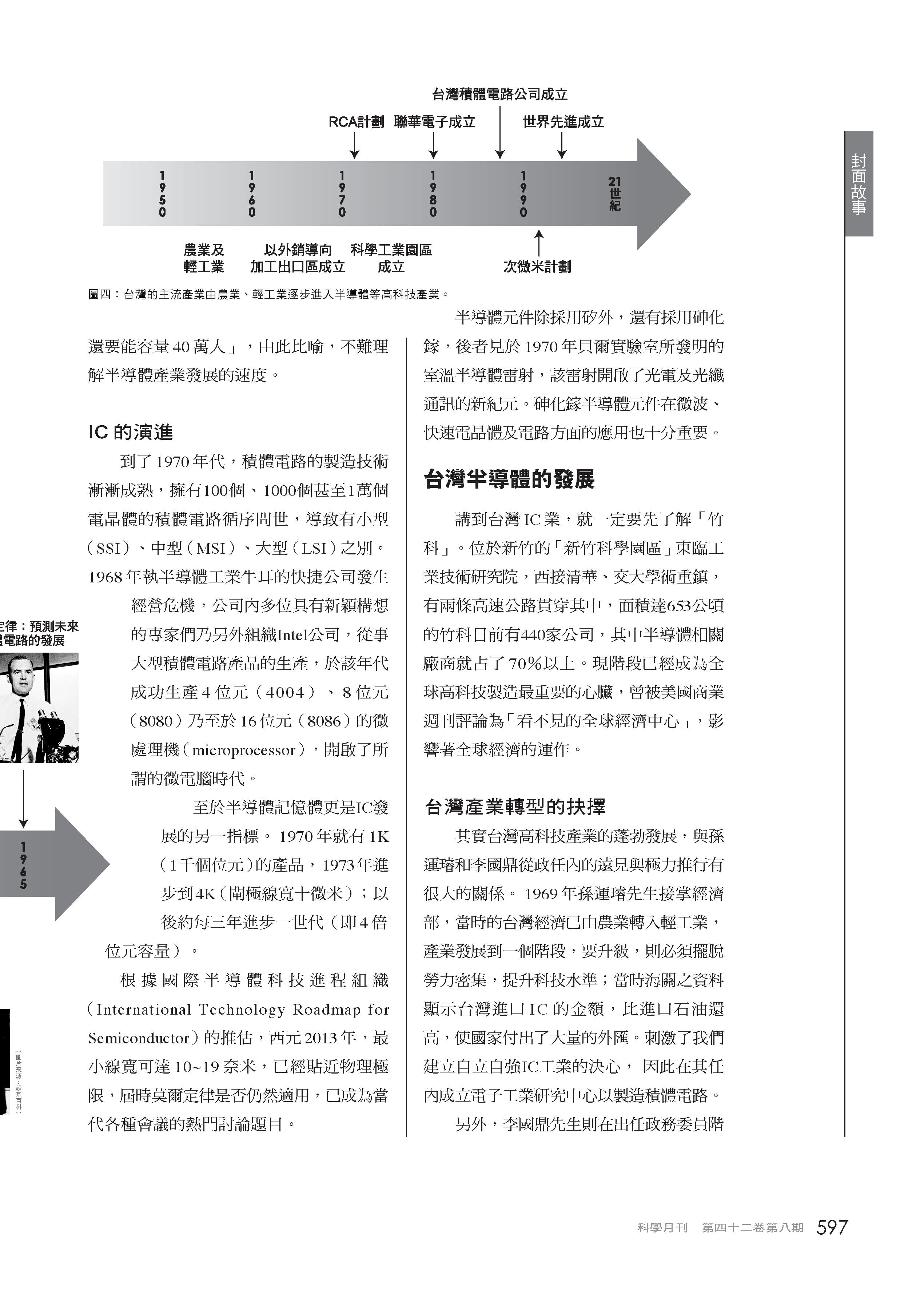

盧志遠教授在文中指出,臺灣半導體的發展有賴於李國鼎及孫運璿任內極力推行IC工業的自立自強,成立電子工業研究中心以製造積體電路。1978年,新竹科學園區成立,工研院電子所提出RCA計畫,赴美國RCA公司學習半導體技術發展,並引進三吋晶圓、7.5微米CMOS技術,建立了臺灣半導體產業體系。

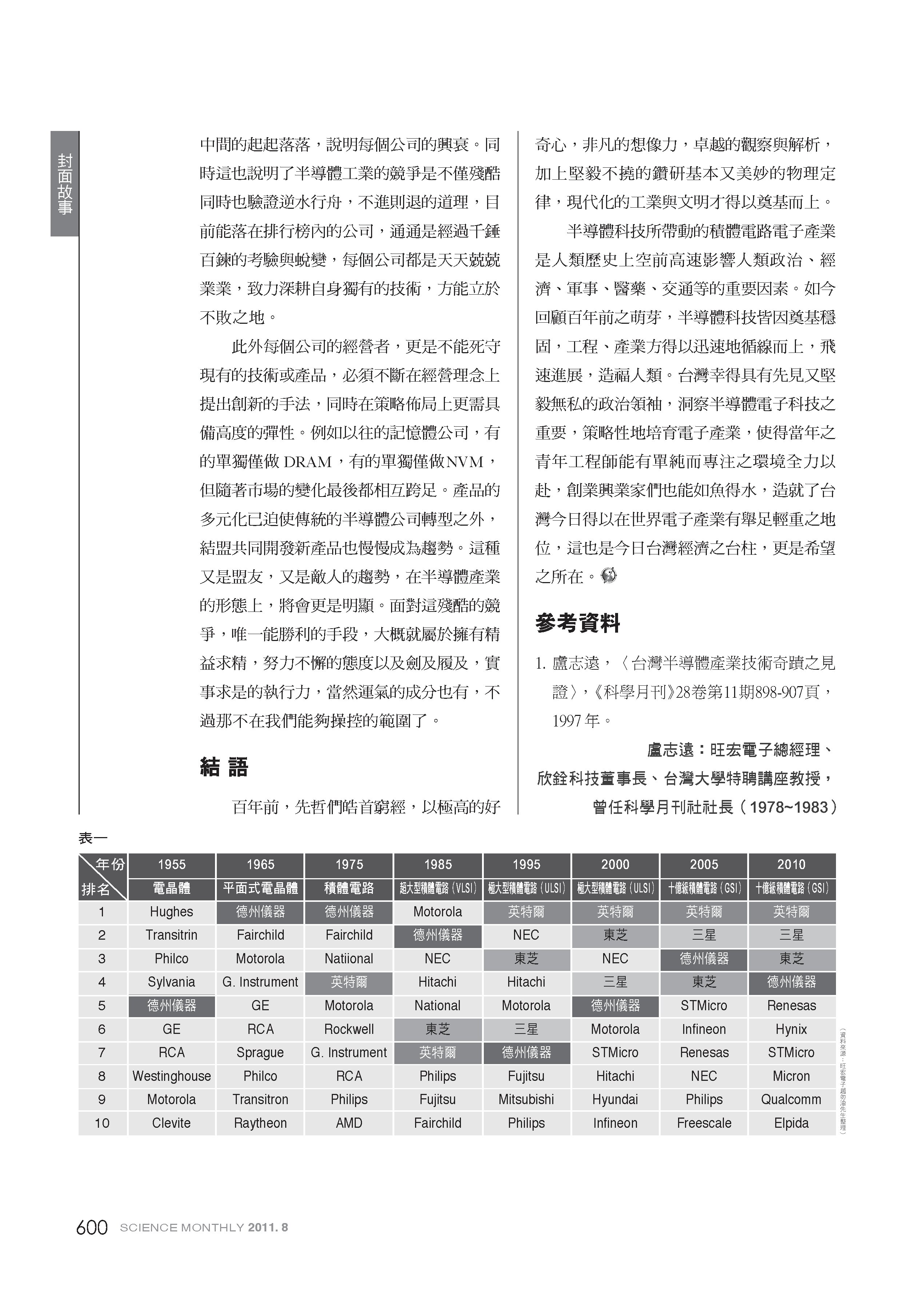

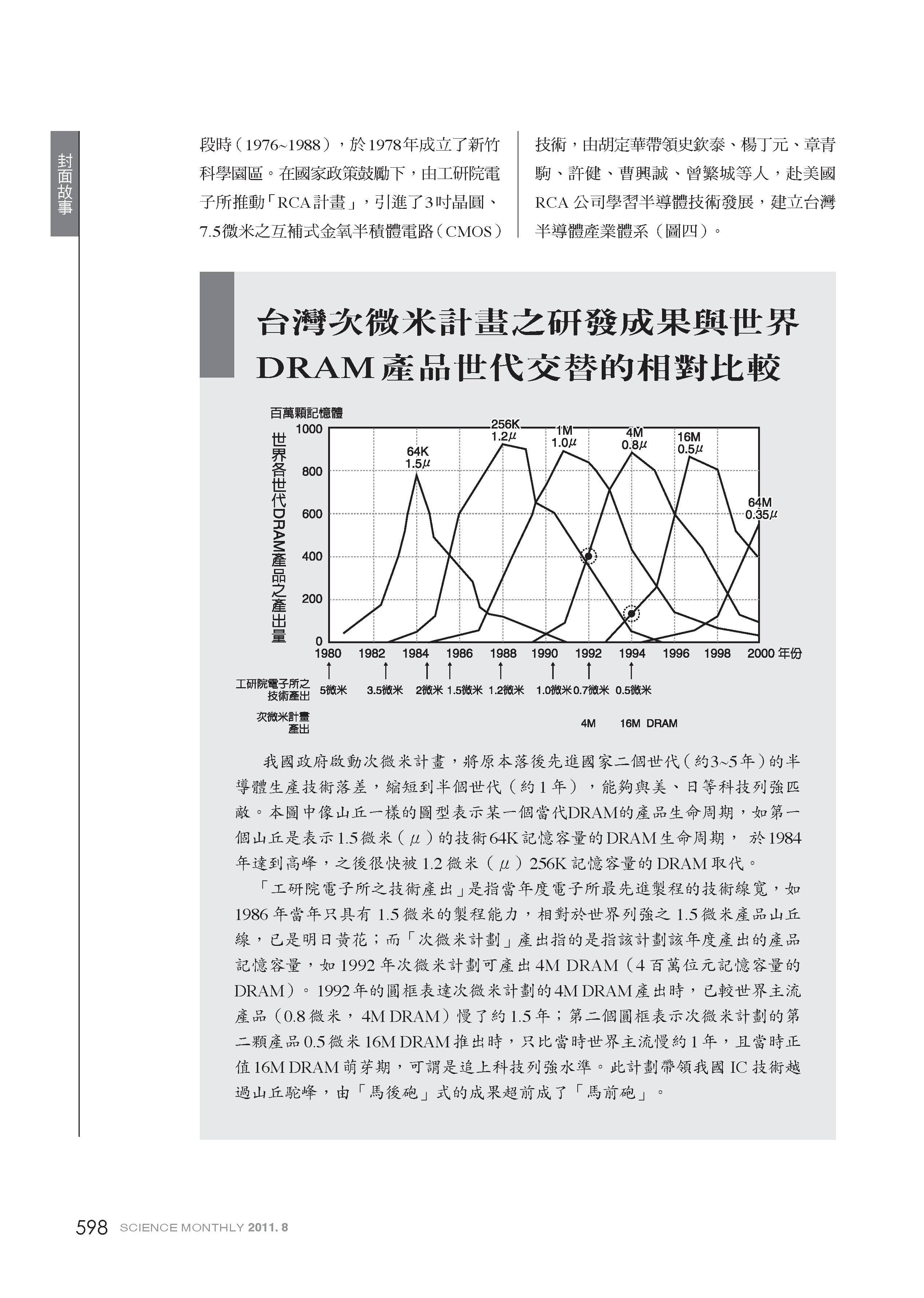

緊接而來的是「次微米計劃」,工研院及半導體業者已掌握IC設計和製造技術,但IC產業中的兩大主力產品DRAM和CPU進度不良,最後選定DRAM和SRAM做為主力研發產品,即「次微米計劃」,在政府與研究團隊的努力下,原本臺灣半導體製造技術落後先進國家兩個世代(約4~6年),「次微米計劃」後技術落差僅剩半個世代(約半年),足以與美、日等科技列強匹敵。總結來說,臺灣半導體產業從1966年外商來臺設立封裝工廠開始,從當時的勞力取向,到新竹科學園區的出現,以及工研院技術的研發,1980年起國內多家半導體製造廠陸續成立,如聯電、台積電等,讓臺灣半導體產業轉向技術取向,至今臺灣已是全球第四大IC供應大國,並有矽島之美稱。

臺灣半導體產業發展至今,1990年工研院的「次微米製程技術發展五年計畫」是其中的轉捩點。當年,任職於美國貝爾實驗室(Nokia Bell Labs)的盧志遠獲李國鼎推薦回國擔任計畫主持人,目標為建立一座八吋晶圓0.13微米製程實驗室,開發出第一片八吋以及0.5微米DRAM技術。「次微米計劃」後,經濟部透過技術轉移的方式衍生民間公司,即是「台灣積體電路製造股份有限公司」,日後更成為全球晶圓代工的龍頭。