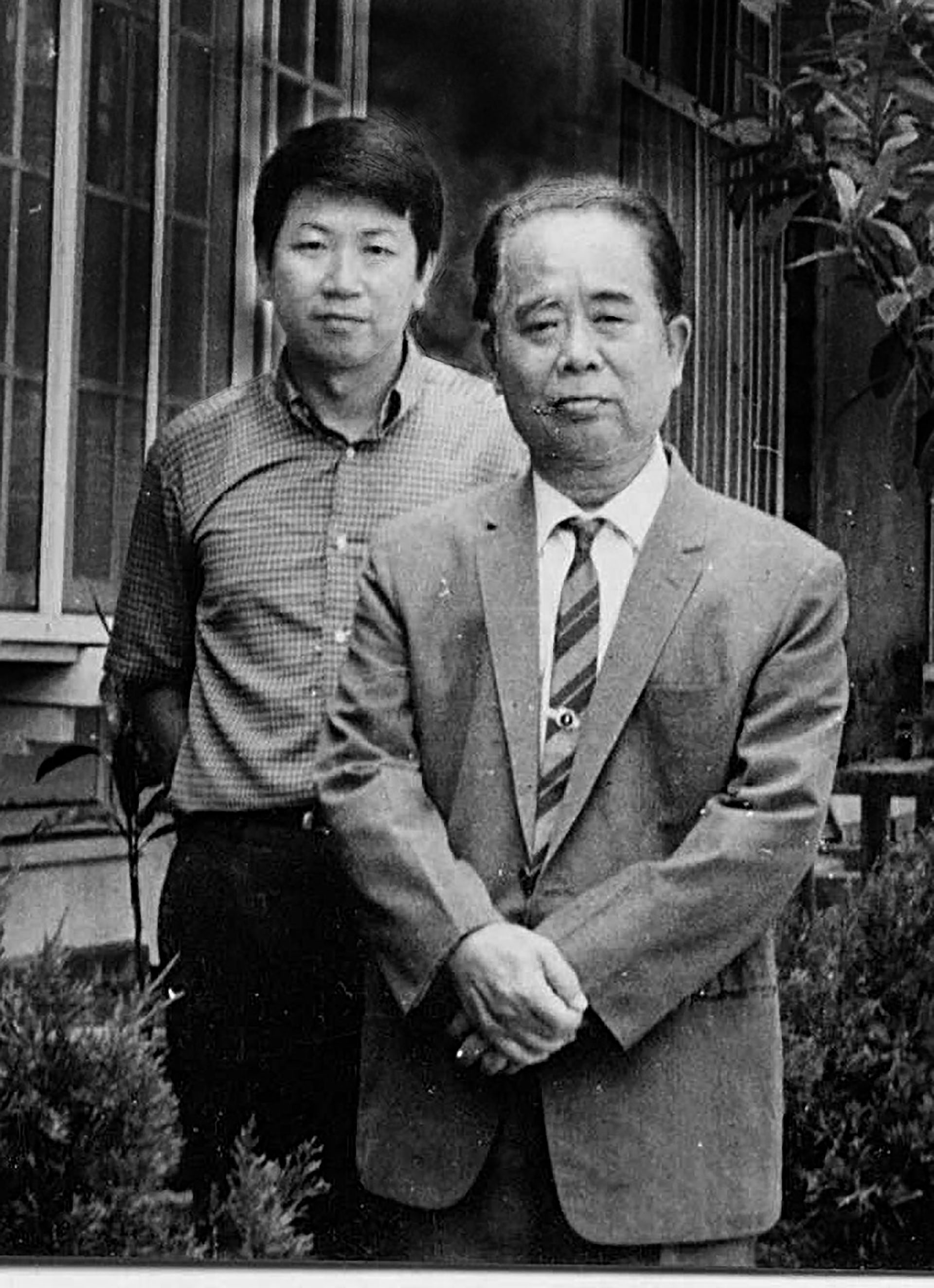

本物件為照片,照片中人物前一位為國立成功大學建築系退休教授郭柏川,後面立者為畫家董日福先生,拍攝時間為1972年(民國61年),地點在郭柏川所居住的宿舍(今臺南市北區公園路321巷27號)。1972年也是董日福先生向郭柏川教授習畫後,從素描轉變到彩色媒材的開始,董日福描寫運河第九年,由素描邁入彩色油畫領域時。

郭柏川是第一位臺灣畫家在首都北京担任教授,並與徐悲鴻、林風眠、齋白石、黄賓虹等齊名。1948年(民國37年)郭柏川被延聘為國立成功大學建築系教授,並創立臺南美術研究會連任21年會長,身兼畫家、美育教授、建築師等身份,歷任全國性重要美展評審委員。郭教授的藝術成就,突破了西畫界限;以宣紙創作深具東方精神的繪画,開創水墨國畫彩色領域的先驅。

郭柏川自成功大學退休後,在運河創作之作品《運河連作一》與《運河連作二》皆使用宣紙油彩方式繪製,將當時記憶中河船擁擠的臺南運河繪製,表現出古城的繁榮興盛歲月。

董日福先生1935年出生,為府城西側港區「松仔腳港」人士(今日鄰近行政區域為中西區看西街),就讀港國民學校(今中西區協進國小)。父親董蟳,為傳統錫器製作匠師,母親翁氏,父母皆甚早染病,在董日福10歲前就相繼過世。戰後在延平戲院打雜,因對看板繪畫有濃厚興趣,遂模仿起電影看板繪畫,拜戲院同事劉煜為師,開始從事電影看板設計,漸漸受到戲院主管及其他戲院的邀約設計看板。後來經由同為看板設計的朱明宏引薦,1958年(民國47年)進入郭柏川畫室習畫,引領出董日福一生的藝術創作。

郭柏川是府城西側港區打棕街人,家中經營與傳統漁船使用的打棕及麻繩生意。董日福則是松仔腳港人士,與郭柏川先生二人家居住地都相當臨近運河,所以對於運河創作,及留下河港印象,都是顯現出船運、運河景象讓人記憶深刻的表現,也為臺南運河留下許多已消逝的美麗影像。