跳到主要內容區塊

:::

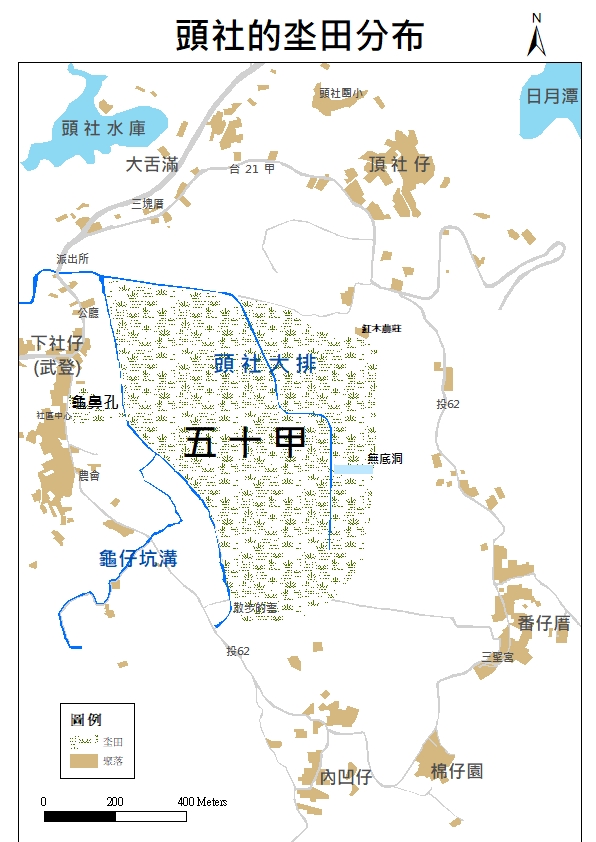

頭社的坔田分布

頭社的坔田分布

這張地圖是關於頭社的坔田分布。頭社居民對於土質鬆軟、容易下陷的地區,俗稱「坔田」(台語為lòm-tshân),此一區域僅能耕作,不適於興建房舍和道路,分布範圍如地圖中綠色區塊所示,大致界於頭社大排和流經武登聚落的溝渠之間,此區在日治時期又稱為「五十甲」,或俗稱「坔底」(台語為lòm-té);另外,在武登社區中心附近,也有一處特別會下陷的坔田,當地有豐富的地下湧泉,猶如烏龜的鼻孔冒泡,居民俗稱「龜鼻孔」。相對地,居民稱土質最為堅硬的地方為「硬田」(台語為tīng-tshân) ,主要分布在盆地外圍,即環村道路(投62線)和聚落房舍的所在區域。而界於上述坔田和硬田之間的區域,土質屬於次軟區,有居民稱為 「離緣」(台語為lī-iân),比喻為半肥半筋的離緣肉(二層肉),是頭社最適合耕種的土地。

在地居民對於土壤質地的分級,其實反應了頭社的泥炭土分布特色。由於頭社盆地在遠古時期為一個水潭,水草經長期腐化沉積後形成泥炭土。越靠近盆地中央,泥炭土層越厚,土質越軟;越靠近盆地邊緣,泥炭土層就越薄,土質越硬。

據耆老說,坔田的耕作相當不易,早期農人們為了避免耕種時身陷土裡無法脫身,得要先將竹管固定在田埂,人踩在竹管上,而坔田的分布區域也是頭社最容易淹水的範圍。因為耕種不易,在頭社的稻米產業沒落之後,坔田有多處為休耕狀態。

基本資訊

關鍵詞

0則留言

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。