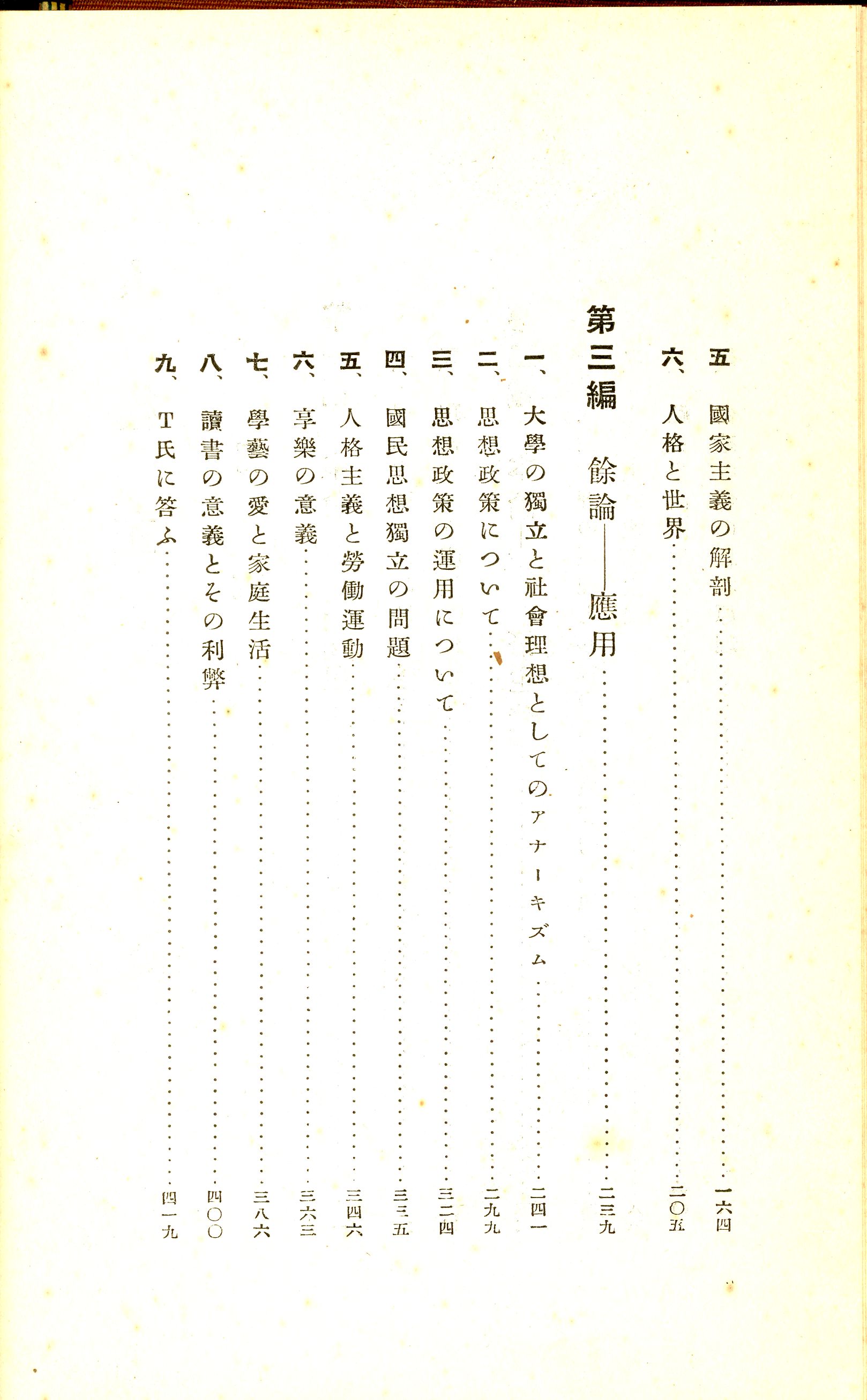

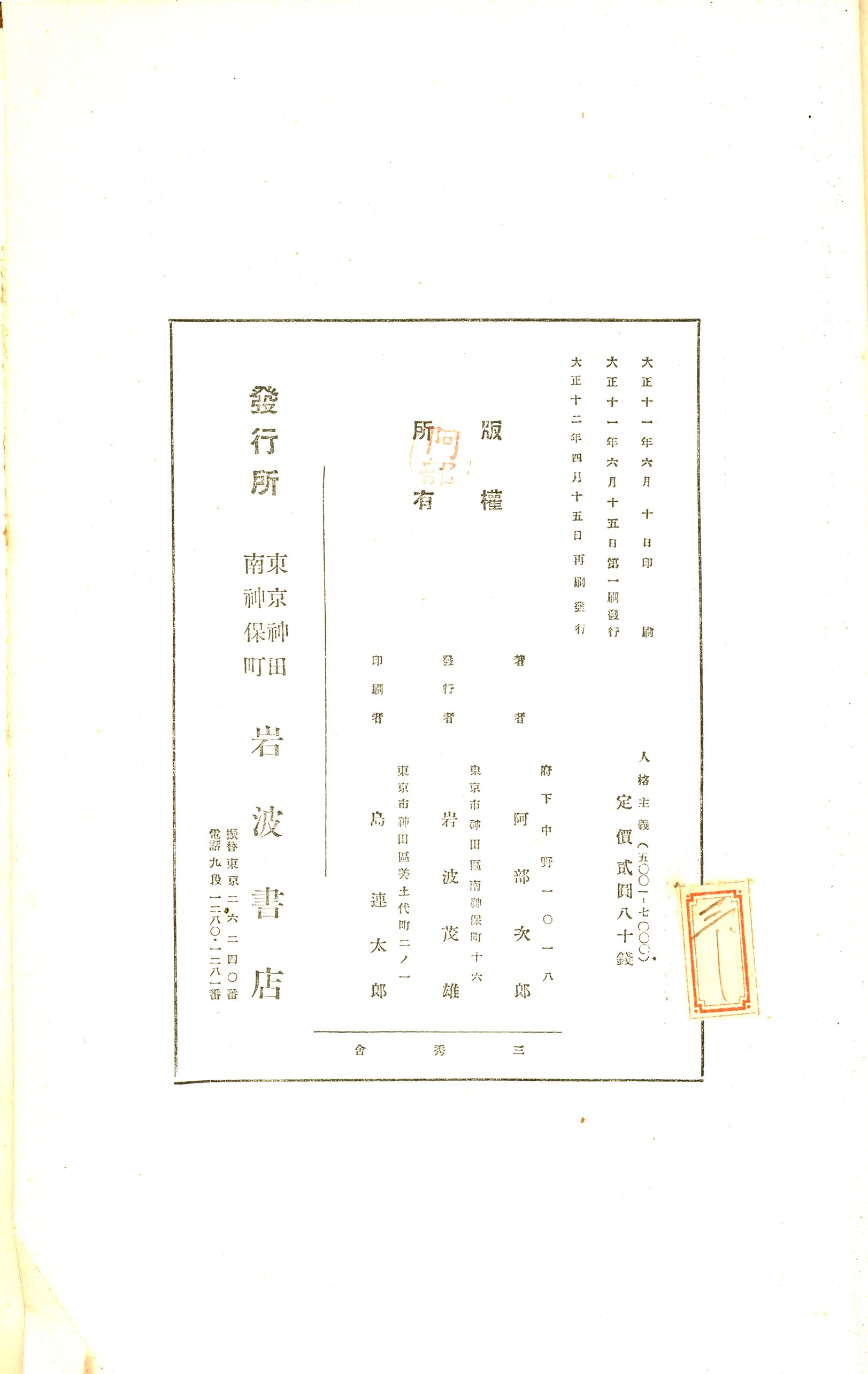

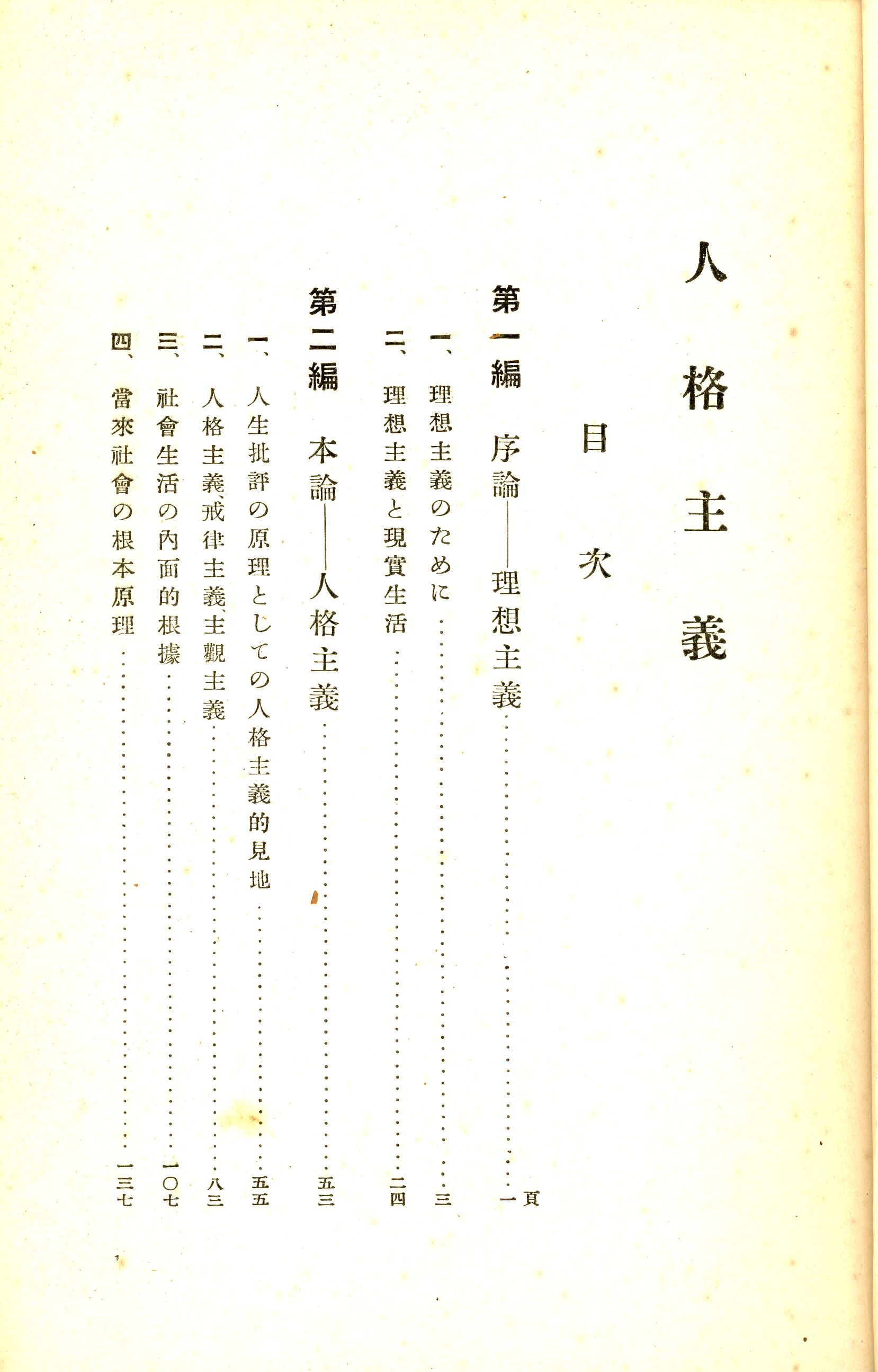

本書為《人格主義》,是韓石泉醫師的藏書,封面為咖啡色。本書由哲學家阿部次郎(1883-1959)撰寫,由岩波書店發行,1923年出版。本書是作者與德國哲學家西奥多‧利普斯(Theodor Lipps,1851-1914)出版之《倫理學の根本問題》的對話,並根據利普斯的論點進一步補充。作者指出自1916年利普斯《倫理學の根本問題》的縮譯出現之後,作者便大力推廣,並對裡面的內容進行解釋,與本書相關的先行著作曾發表在《思潮》雜誌以及《合本三太郎の日記》等書中。本書內容共有3編,第一編〈序論─理想主義〉,內有2小節,分別是〈理想主義のために〉、〈理想主義と現實生活〉。第二編〈本論─人格主義〉內有6小節,依序為〈人生批評の原理としての人格主義的見地〉、〈人格主義、戒律主義、主觀主義〉、〈社會生活の內面的根據〉、〈當來社會の根本原理〉、〈國家主義の解剖〉、〈人格と世界〉。第三編〈餘論─應用〉內有9小節,分別是〈大學の獨立と社會理想としてのアナーキズム〉(大學獨立與作為社會理想的無政府主義)、〈思想政策について〉、〈思想政策の運用について〉、〈國民思想獨立の問題〉、〈人格主義と勞働運動〉、〈享樂の意義〉、〈學藝の愛と家庭生活〉、〈讀書の意義とその利弊〉、〈T氏に答ふ〉。本書定價2圓80錢,韓石泉醫師購買時以3圓購入。

明治維新之後,日本知識分子面對西化,提出「透過教育文化、哲學等知識,獲得更高層次的人格,藉此改善社會」的想法,此種想法在各大學中十分流行,影響近代日本甚多,被史學家稱為「教養主義」。本書作者阿部次郎是日本1920年代引導教養主義的著名哲學家,其著作諸如:《三太郎の日記》、《倫理学の根本問題》以及本書《人格主義》等被當時的學生廣泛閱讀。1895年臺灣受日本統治,當時有許多知識分子至日本留學,並且受教養主義的影響。第一次世界大戰後,1918年美國總統威爾遜提出民族自決的想法,此時國際上各國殖民地也有追求自治與獨立的風潮,在此思潮下許多知識分子在思想上也鑽研人文主義學說,追求理性與智識,期望成為從內心到外在社會環境的自由人。

1921年臺灣文化協會應運而生,該會由林獻堂、蔣渭水等人聚集醫師、學生組成,是以啟迪臺灣文化為目標的組織。這個時代,醫師們診療的病人已從個人拓展至整個社會。1921年文化協會的主幹蔣渭水醫師發表〈臨床講義〉的演說,將臺灣診斷為沒有文化知識的低能兒,同時需要補充哲學、數學、科學等知識,加上極量的教育、讀報社、圖書館等處方。與此相呼應,文化協會在活動期間藉《臺灣民報》為宣傳工具,在各地成立讀報社,讓當地的知識分子透過讀報社舉辦演講、戲劇等文化活動,向不識字的民眾宣傳政治、文化等思想,演講的內容包含宗教、哲學、社會、法律、家庭、兩性關係等議題。根據書中的筆記,韓石泉醫師於某年的9月19日午後,讀過兩次。本書應是受當時的文化思潮影響所購買,書中的知識一方面影響韓石泉醫師的人格養成,一方面成為韓石泉醫師街頭演講的養分。