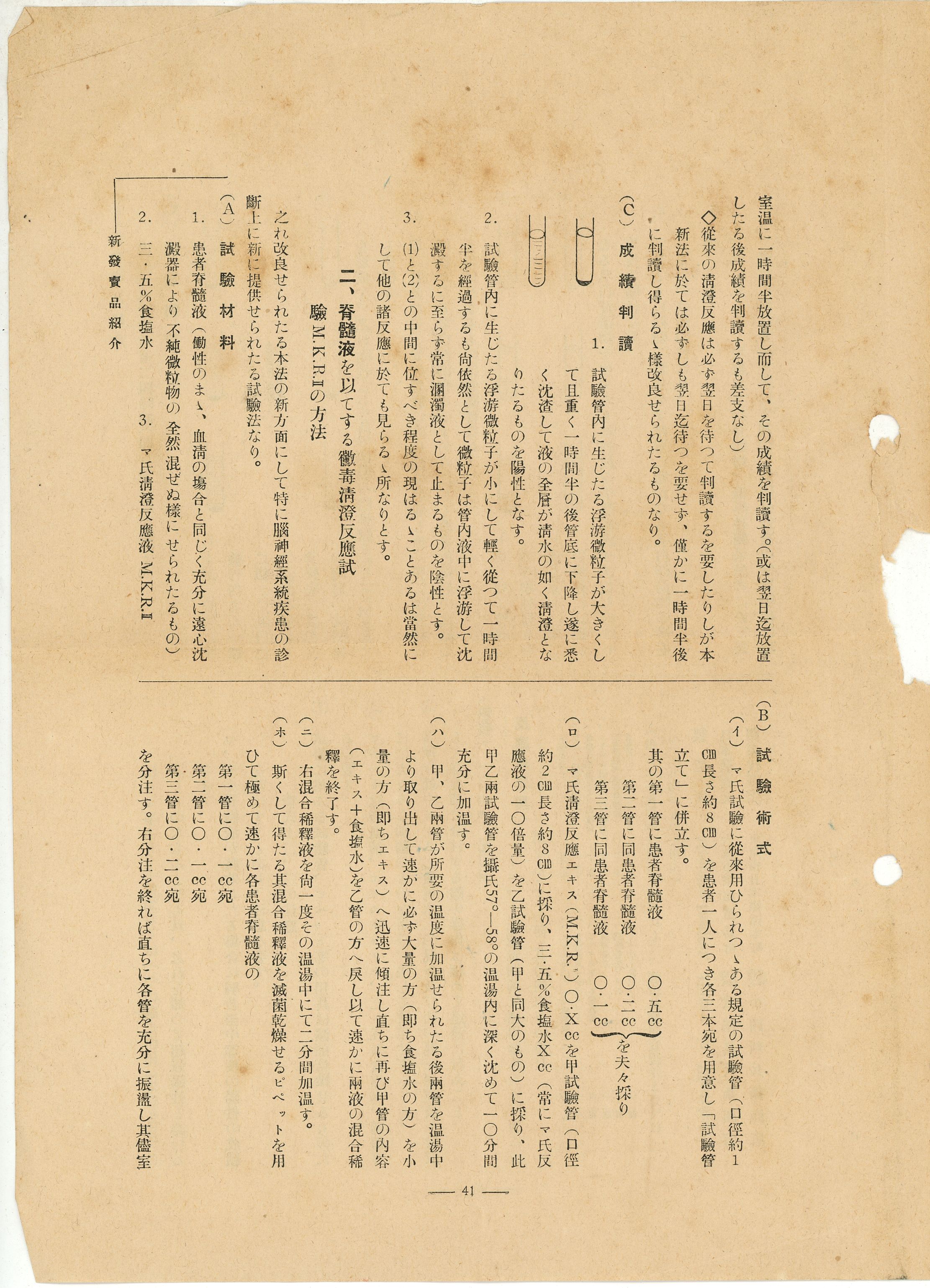

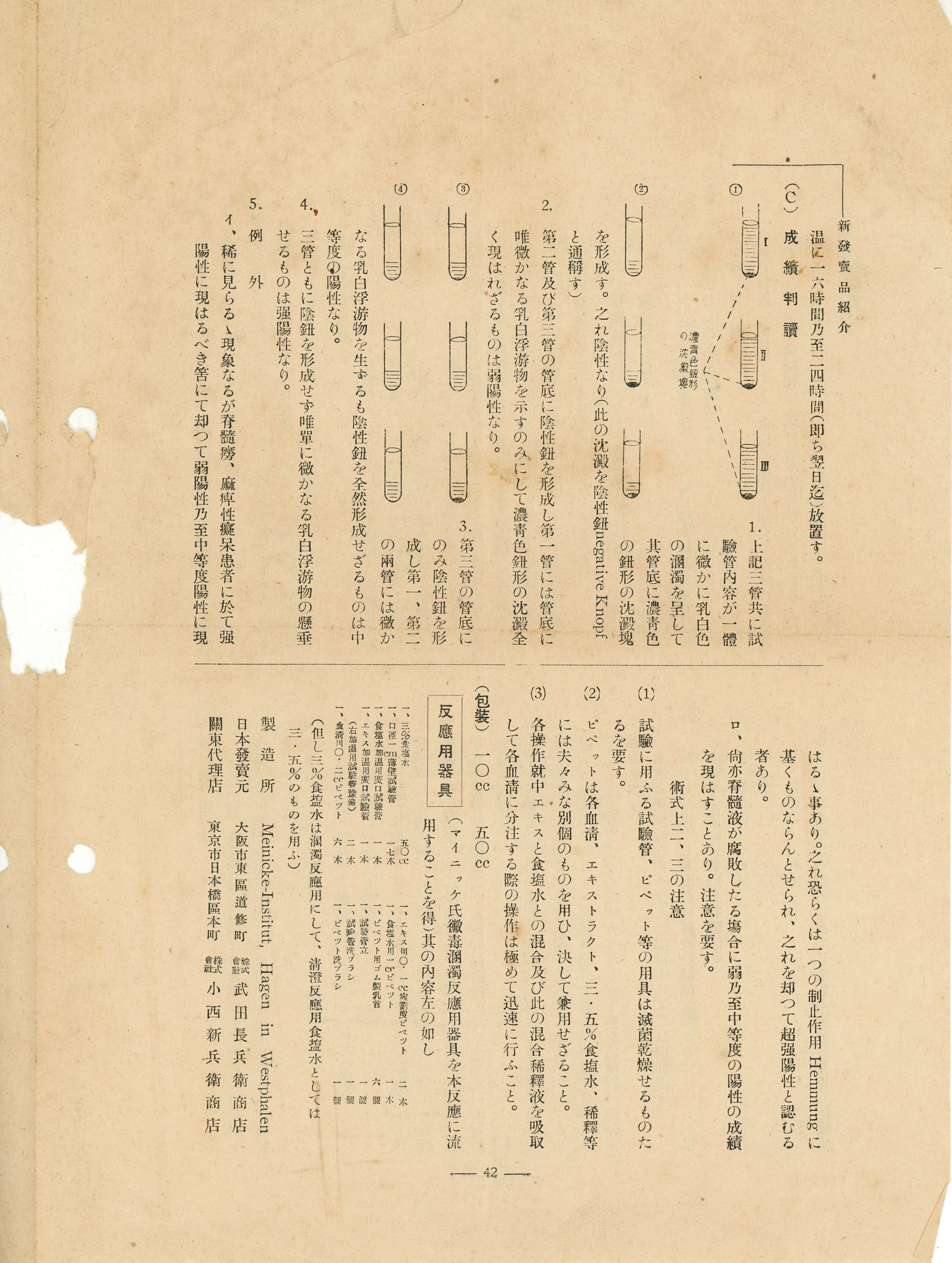

本文物為〈新發賣品介紹〉,是韓石泉醫師藏書中的文物,原件夾在《黴毒血清診斷學》書中第46至47頁之〈ワツサーマン反應試驗法〉第三項〈試驗順序〉之第二小節〈本試驗〉中。該章節講述Wassermann反應的試驗的順序與方法,其為測試梅毒的一種實驗方式。內容主要介紹武田長兵衛商店製造之マイニッケ氏梅毒清澄反應( Meinicke氏反應,M.K.R.II)用具,同時也講述Meinicke氏反應的操作以及測試結果的判讀。Meinicke氏反應與Wassermann反應同樣為測試梅毒的一種方式,應是韓石泉醫師將其他出版品中第39至42頁講述梅毒測試的部分,拿起來夾在書中。

梅毒(syphilis),日語舊稱為黴毒,是一種歷史悠久的傳染病,患者可能沒有症狀或者出現疲倦、淋巴腺腫、皮疹等,嚴重時甚至會精神失常、突然死亡,病徵表現多樣化,重症者導致死亡,此外也會藉由懷孕的母體傳染給胎兒。梅毒在歷史上曾造成人類社會大規模感染且死亡,在1943年盤尼西林發明以前被視為難以根治的惡疾,因此對於梅毒的預防和治療在許多國家都備受重視。日治時期,梅毒、淋病等性病在臺灣統稱為花柳病,被當局認為是妨礙軍隊戰力以及國民健康的疾病,將公娼作為性病主要的防治對象,1921年臺灣總督府陸續在各州廳進行衛生保健調查,花柳病被納入範疇。1940年臺灣實施〈花柳病豫防法〉,性病防治對象拓及至全島人民。過去對於梅毒的診斷多仰賴問診、視診與觸診,但診斷結果時常出現偏差,直到1905年德國動物學家Fritz Schaudinn 與醫師Erich Hoffmann 找到梅毒螺旋體,並且將其分離,1907年由德國細菌學家瓦瑟曼 (August von Wassermann, 1866-1925)發明血清檢測法,對於梅毒的檢測才較為確實,至今仍廣泛使用。而本文物所討論的Meinicke氏反應是由德國醫師 Ernst Meinicke(1878-1945)1917年左右發明以免疫學為中心的檢測法,至今已過時。

在時代的潮流之下,韓石泉醫師作為一名地方開業醫,免不了需要對梅毒診療有所了解。然而,梅毒血清檢測法之知識與技術並不是在1907年後就迅速傳到臺灣,醫療知識的傳播,仍續要靠書籍的出版與學校教育,以及醫師不間斷地自我進修。根據書中的筆記,韓石泉醫師曾讀過本書,可能為開業時的進修書籍。韓石泉醫師曾在1962年出版之《診療隨想》中,提到關於每日生活的狀態:「余向以『開業不忘研究進步』,『賺錢不是唯一目的』為指針而實行至今」,說明其對於醫業努力不懈、精益求精的精神。