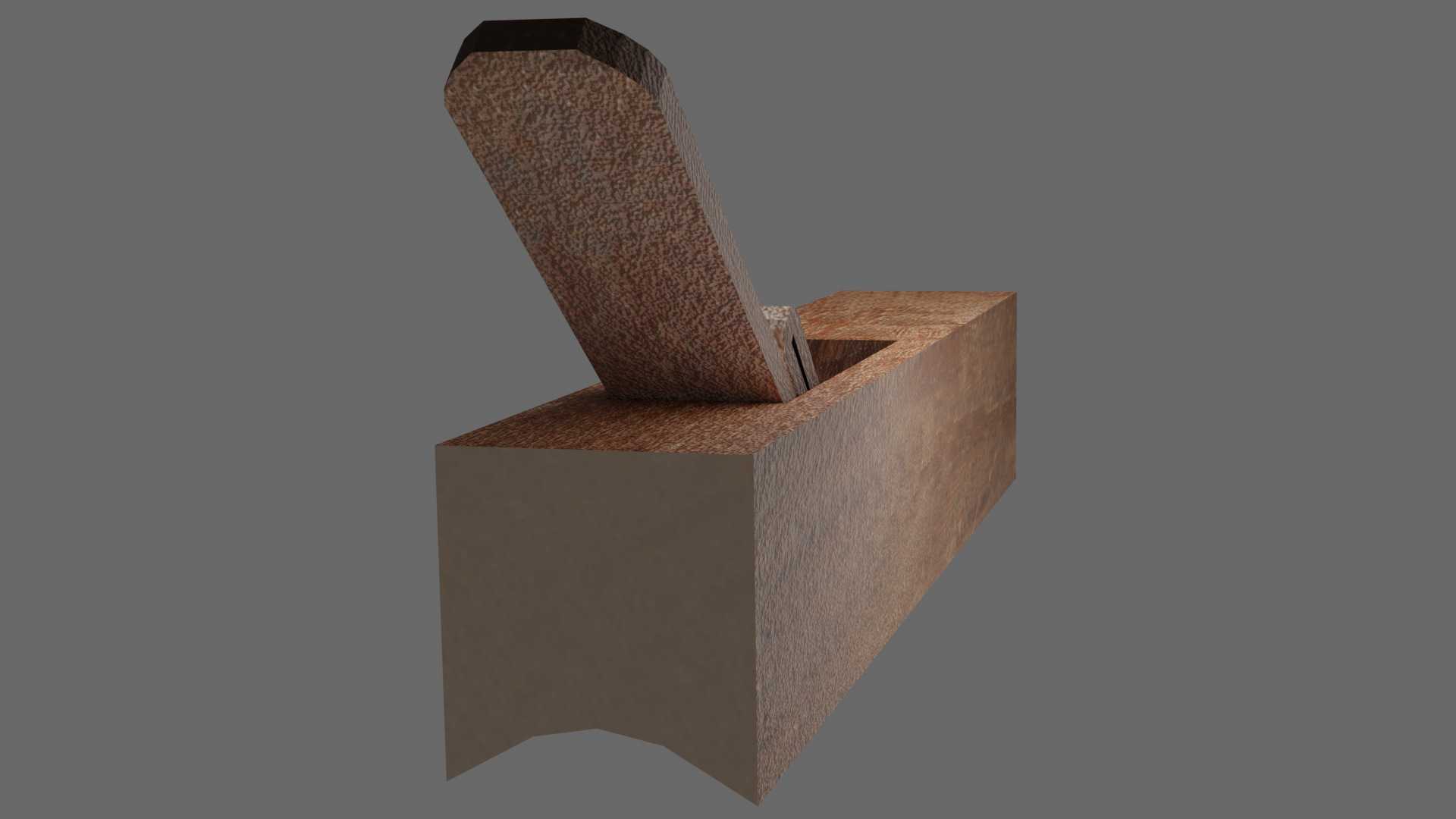

這是安平港興造船廠陳金龍司阜之處所使用工具,他稱呼為「五分型刨刀」,由於機械動力工具的出現,這類手動工具,目前主要用來建造船隻模型時刨削木頭之用。在現代造船工藝之中,因應電動化工具的出現,這類手工工具逐漸被取代,是以收集這類手工工具可保存造船工藝的重要手作精神及時代意義,是手工造船時代的重要文化記憶。

翁偉豪在2011年(民國100年)針對各類鉋刀與木作品之關係進行簡述,寫有〈傳統木工鉋刀之研究〉論文,主要係將鉋刀之鉋身、鉋刀片之材料與製作過程進行初探。而2011年(民國100年)蘇文清的〈臺灣傳統木工鉋刀種類及其變異性〉論文,則針對所收集的鉋刀實體進行實際量測,針對鉋柄長度、鉋身尺寸、 鉋膛尺寸、切削角度等進行丈量,以比較各地鉋刀之尺寸差異。透過兩篇論文之比較,大體可知臺灣傳統鉋刀種類繁多,估計數量約有 60 種以上。

鉋刀產業在日治時期至臺灣光復年間的工廠作為鉋刀,生產出個別品牌,當時的鉋刀工廠為「協德」、「清記」、「啟記」、「慶益」、「日興」。二次大戰結束後,鹿港地區的「啟記」、「慶益」、「日興」再次投入鉋刀生產行列,而「協德」、「清記」歇業。民國50年代後「工和」、「和源」、「功元」也開始生產鉋刀,可以說鹿港地區的鉋刀製作工廠供應全臺灣的鉋刀需求,中國狹帶廉價人力資源的廉價鉋刀,在民國80年代進入台灣市場,由於鉋刀是工作的消耗品之一,價格為主的思考取向,迅速佔據市場,使得台灣在地鉋刀產業影響甚鉅。而工藝技術之保存,傳統匠師扮演重要之角色,鉋刀產業之鉋身製作及鉋刀片製作相當依賴手工及經驗,在技術未保存及未構思創新技術之情形下,使得整個產業鏈逐漸崩解,是目前鉋刀產業面臨之現況。