臨界點生活劇場位於台北市大同區民樂街68號,近大稻埕迪化街一帶,是臨界點劇象錄排練教學、表演劇作、共同生活的複合式空間,是劇團20年間主要活動的固定場所,亦是台灣小劇場運動重要的歷史地標。1993年劇團演出《白水》獲選參與「第一屆布魯塞爾國際藝術節」引起廣泛關注後,獲得公部門藝文補助的契機,藝術總監田啟元與團長詹慧玲遂有資源尋覓排練場地,最後輾轉落腳民樂街,劇團成員則將之命名為「人民快樂街」。

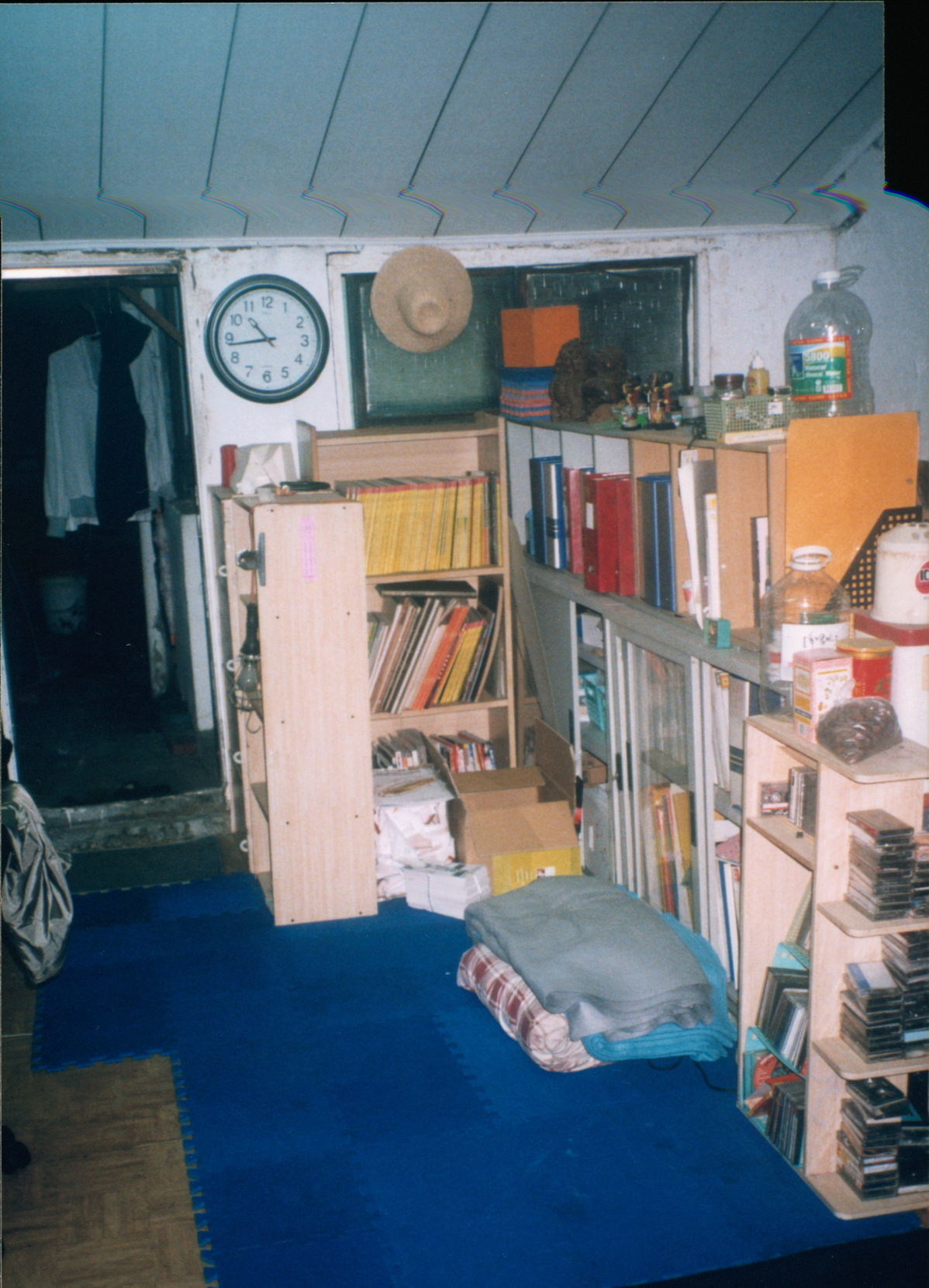

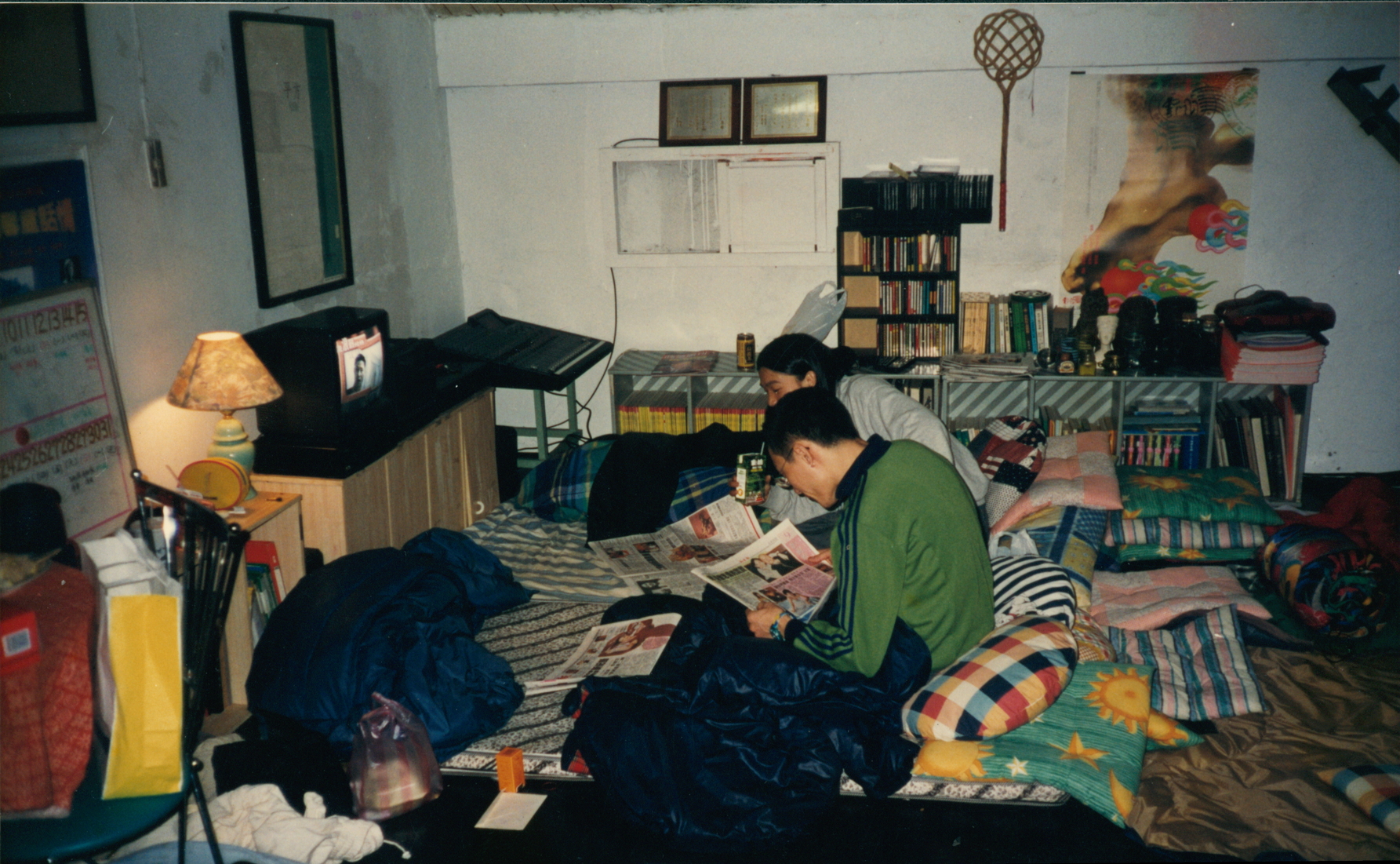

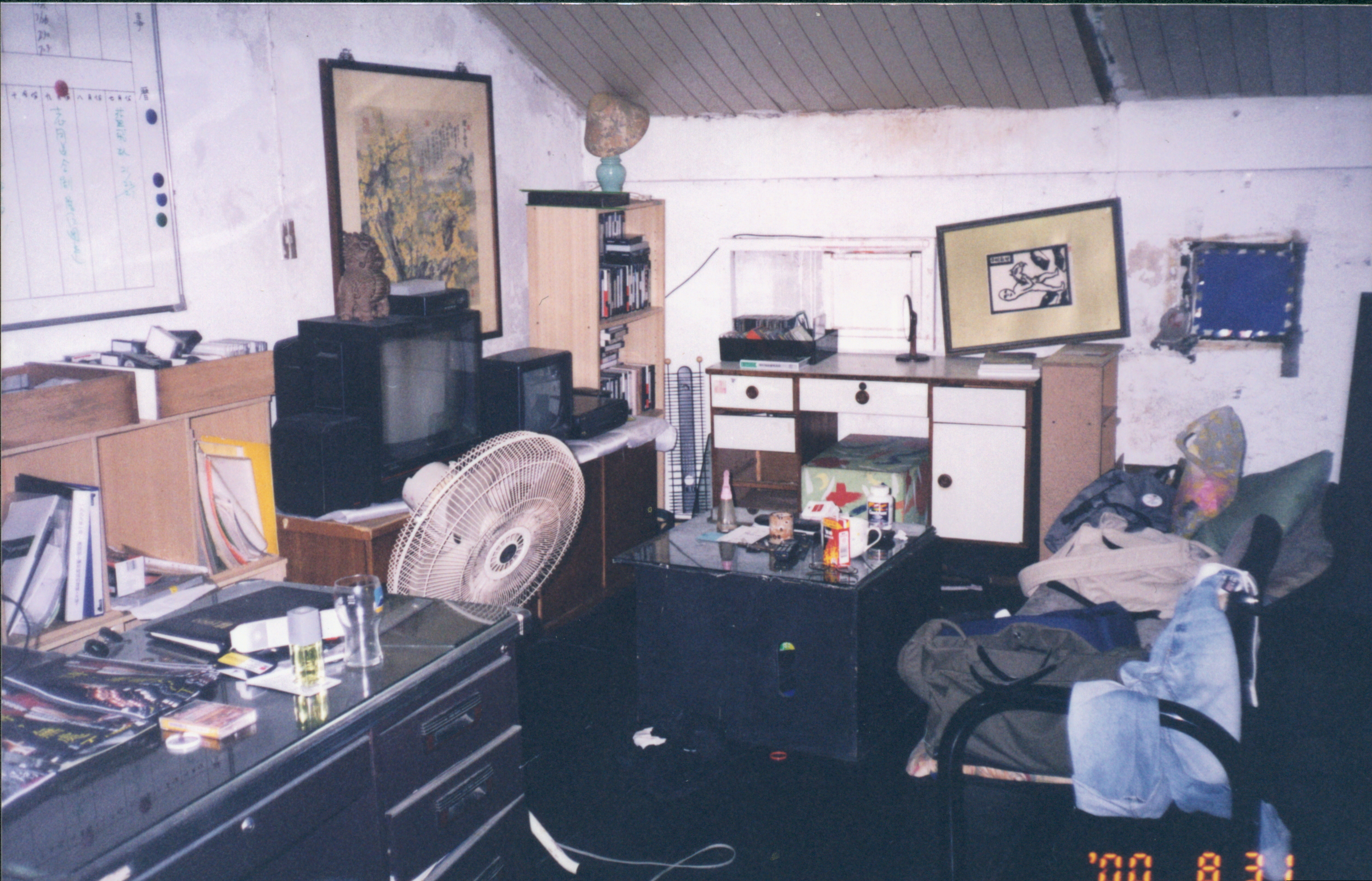

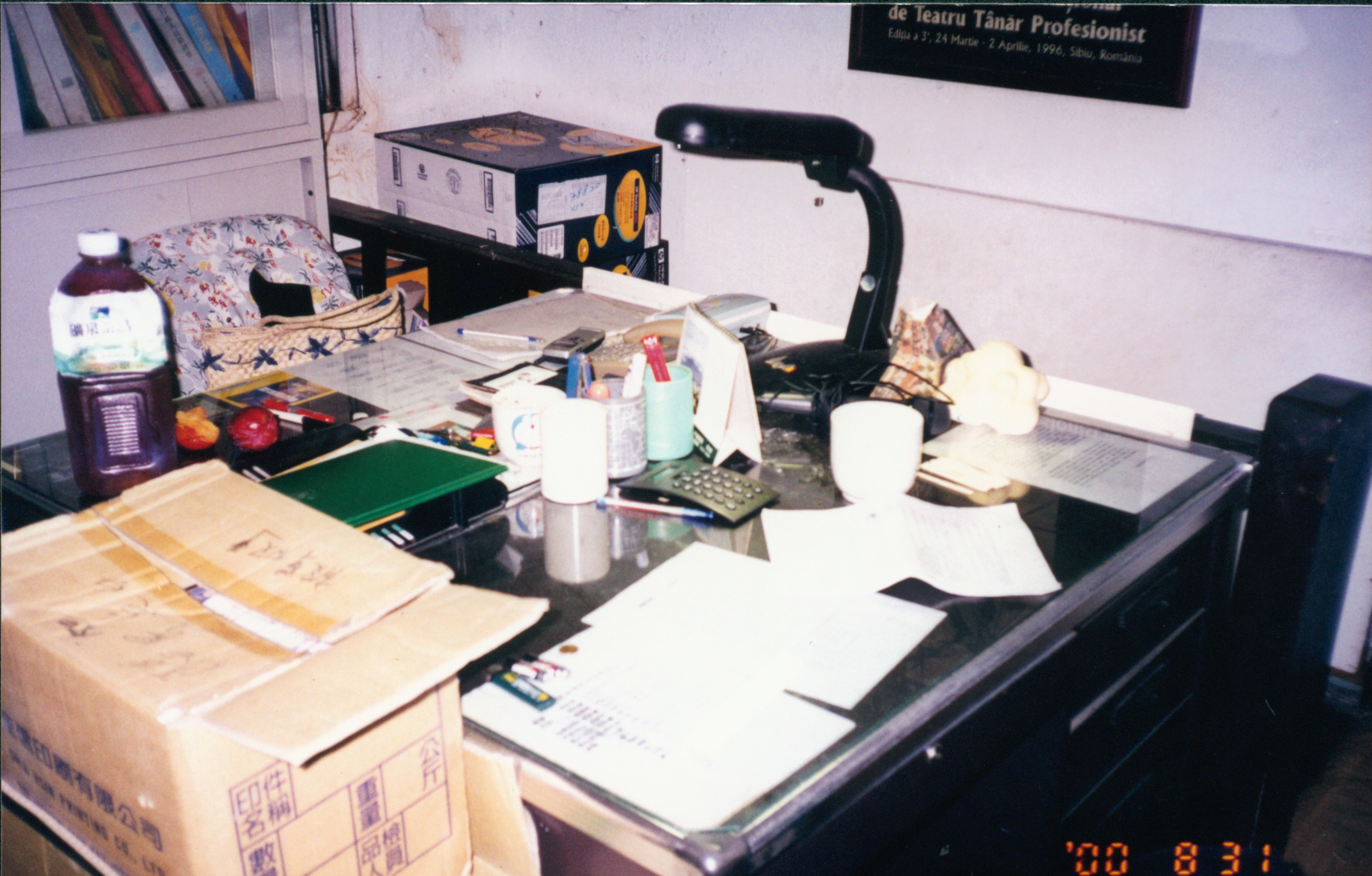

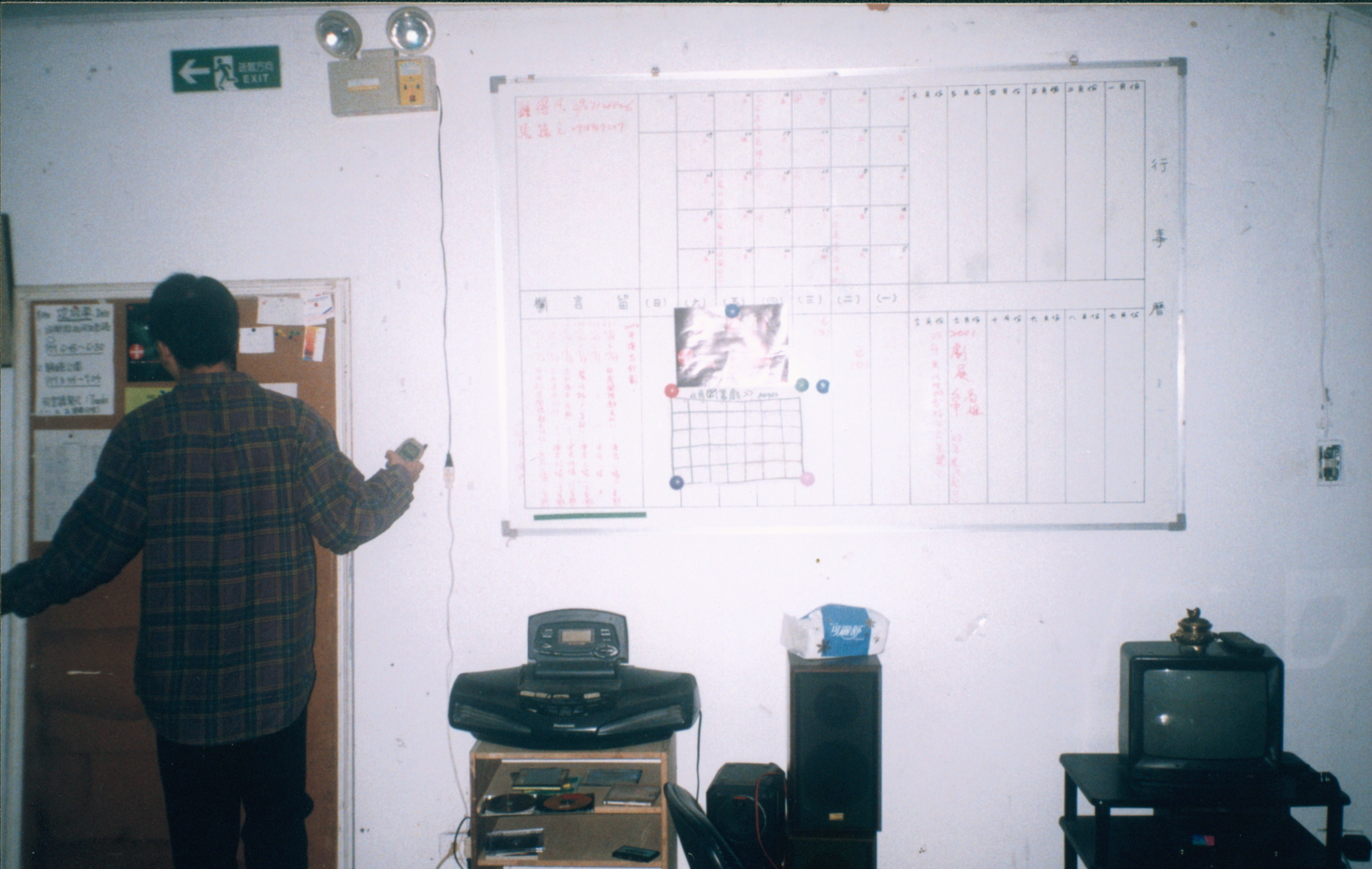

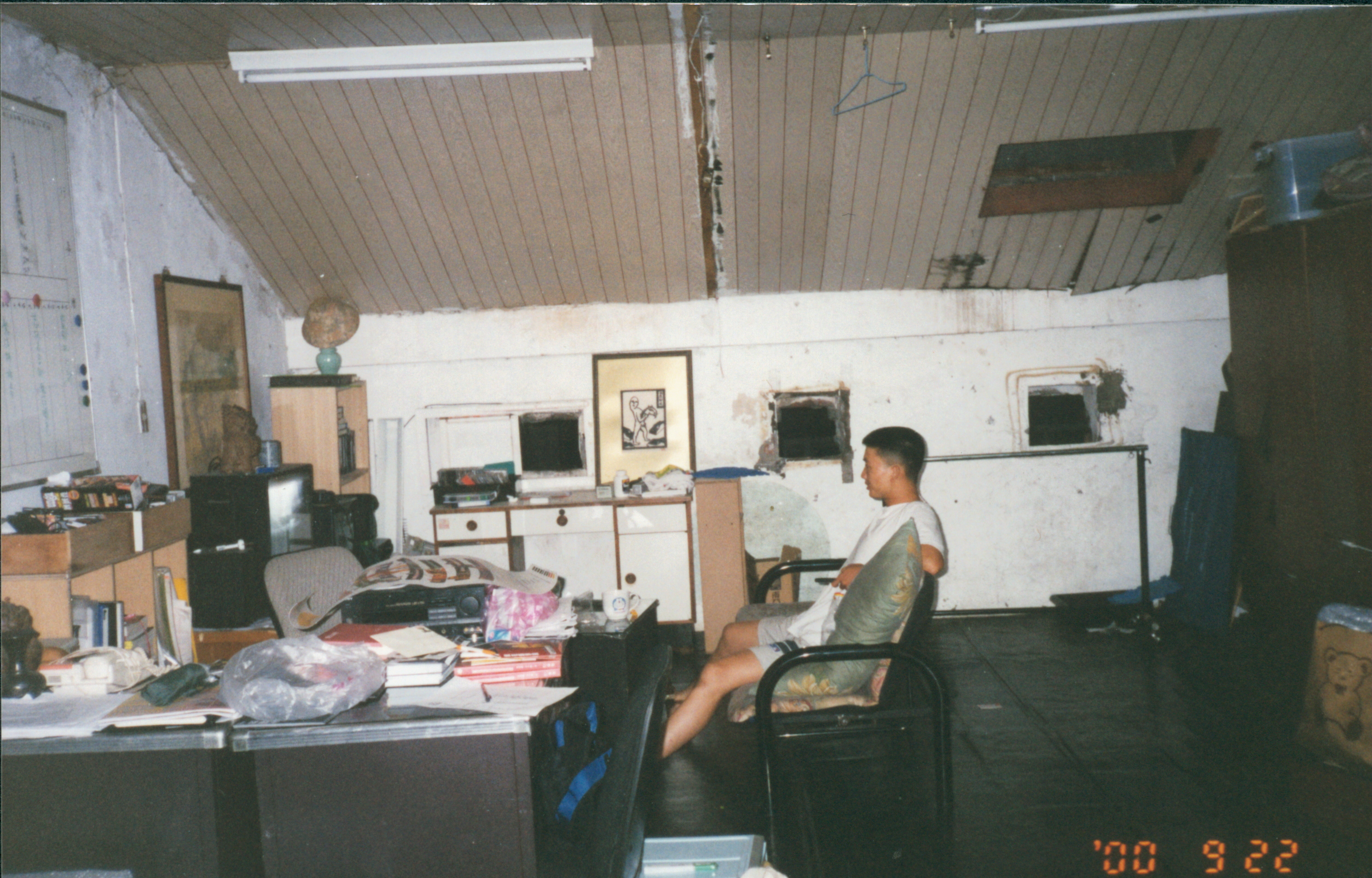

生活劇場樓高4層,建築類似舊時富貴人家洋樓,是當時收入較一般的住戶仿照洋樓風格興建的透天厝,外觀可見簡單的西式雕花裝飾。一樓是素食材料行,二樓跟三樓是排練、課程、演出的空間。四樓本來是閣樓化妝間,後來因演出空間不足,才把原本三樓的行政區改到四樓,也充當道具間與休息區。隨著劇團發展規模漸增,團址慢慢進化出行政辦公室,也建置寢室、廚房、浴室等設施為滿足團員生活需要,當時只要有劇場鑰匙就是團員,每個團員都可以隨意入住。

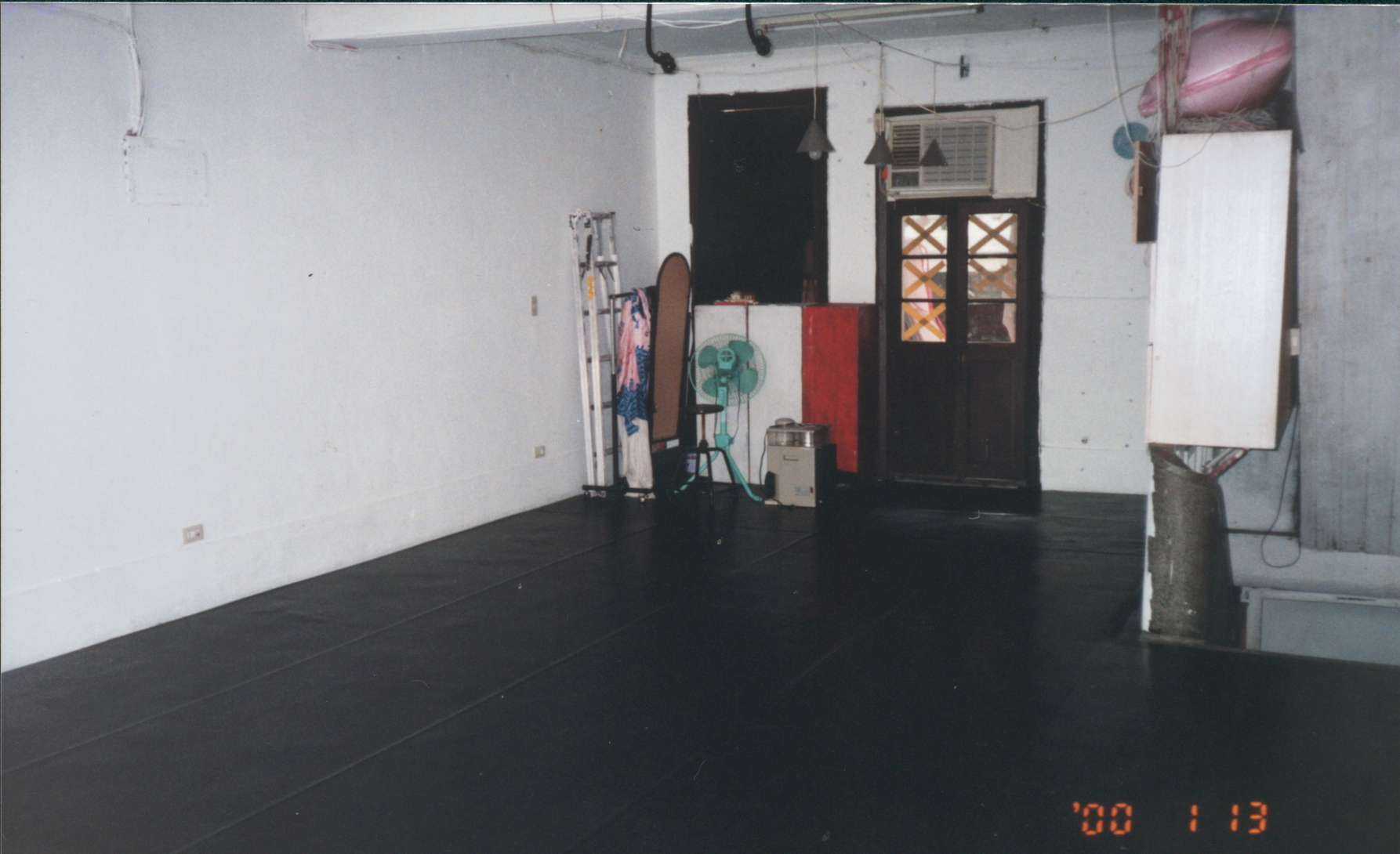

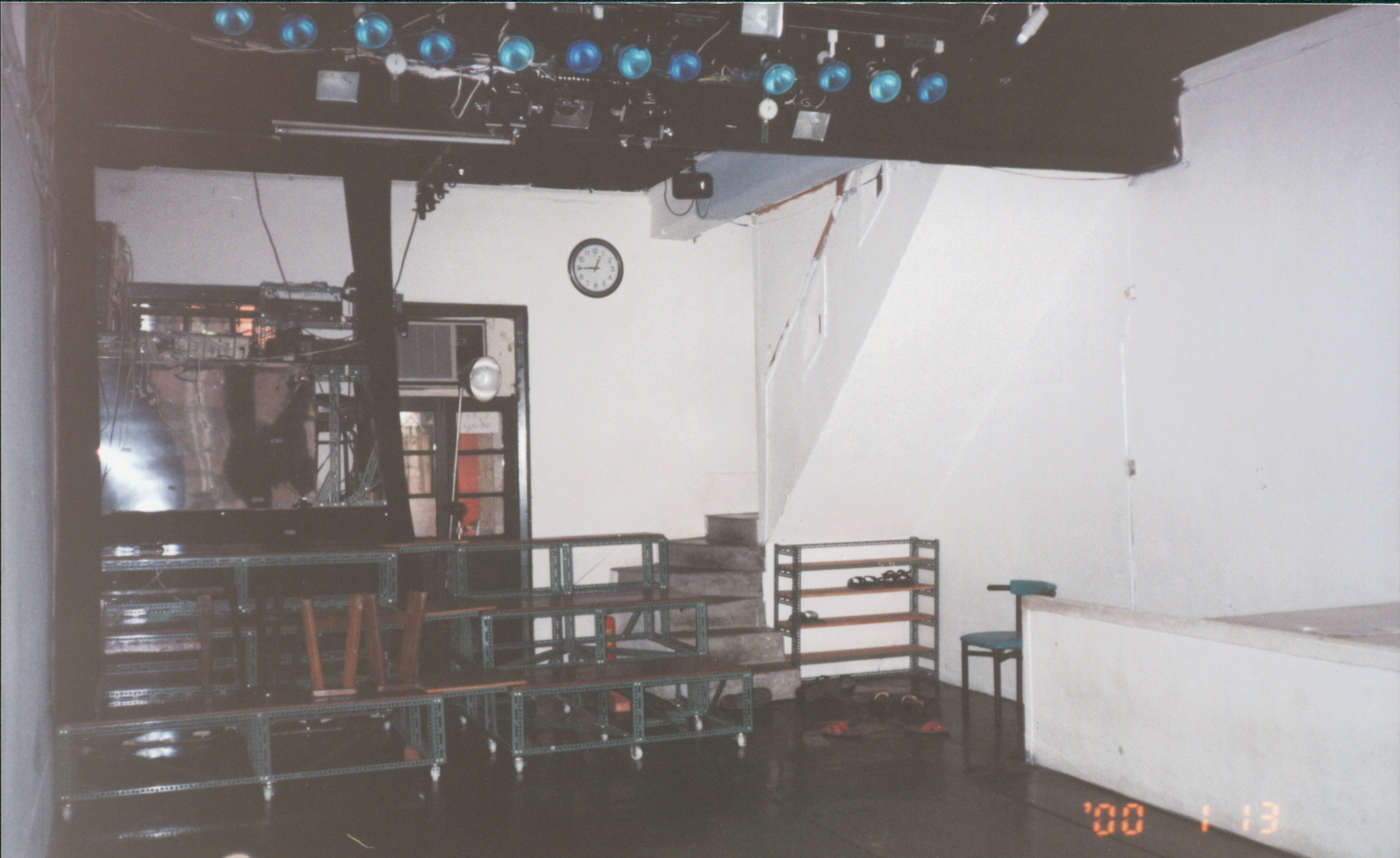

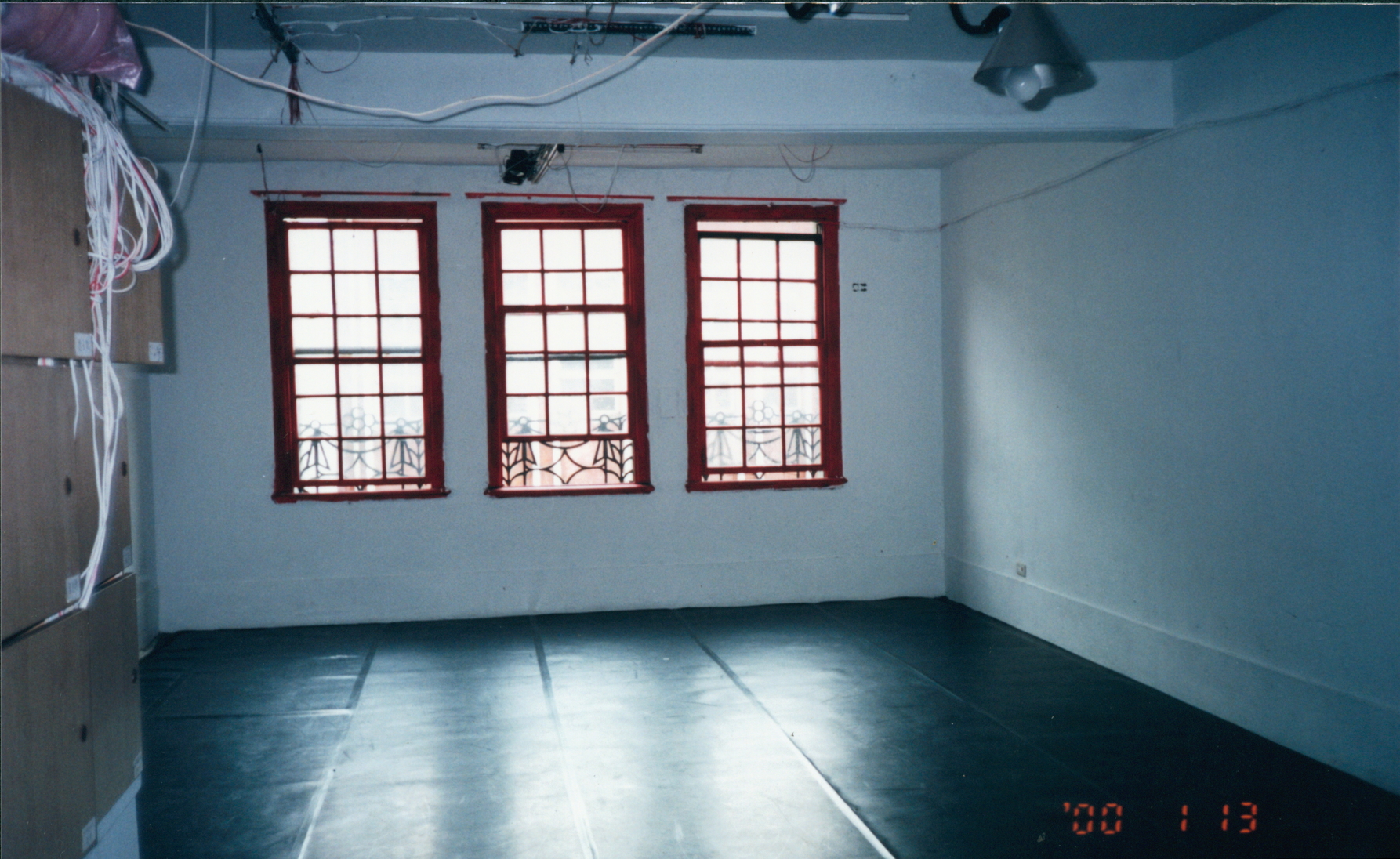

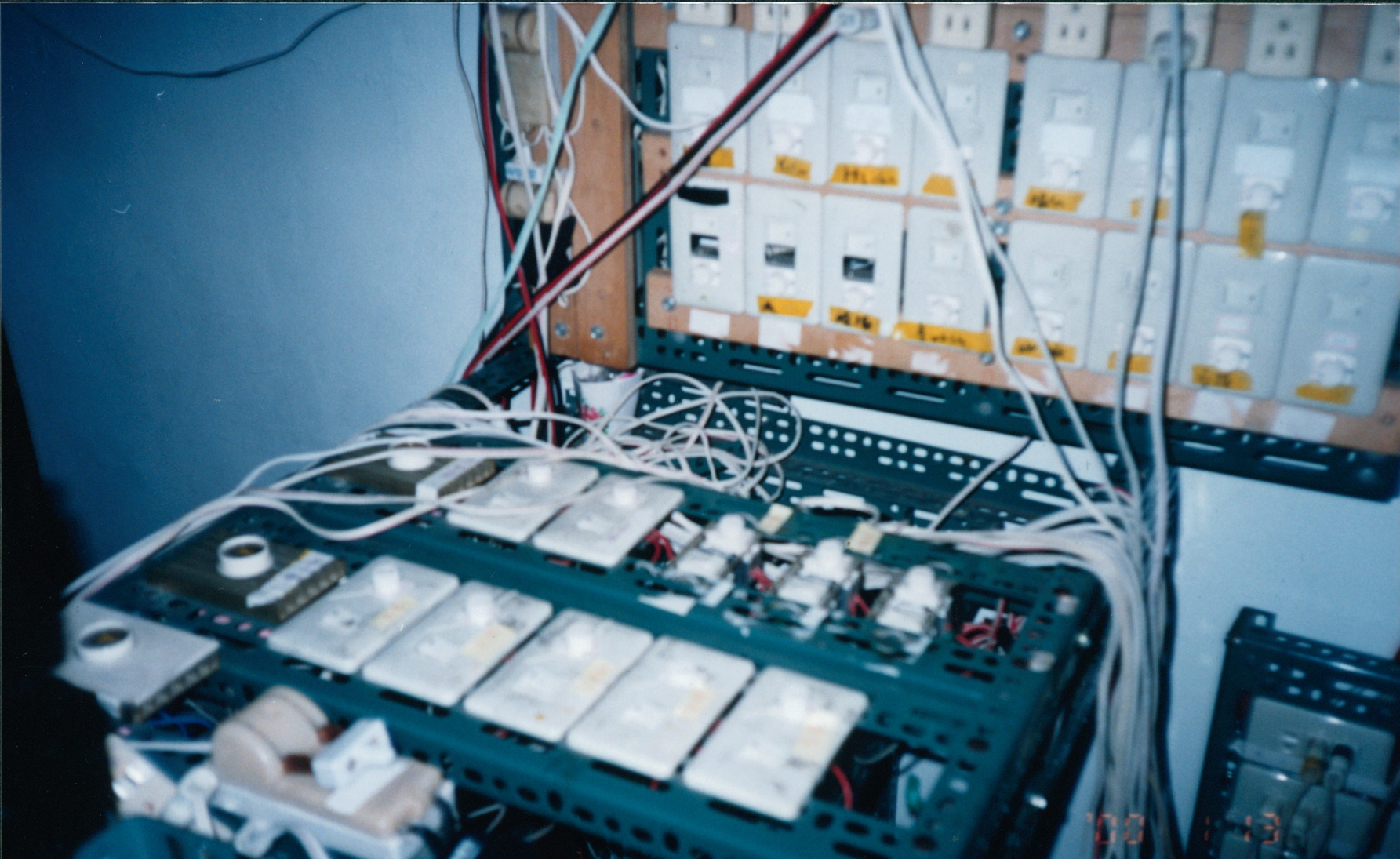

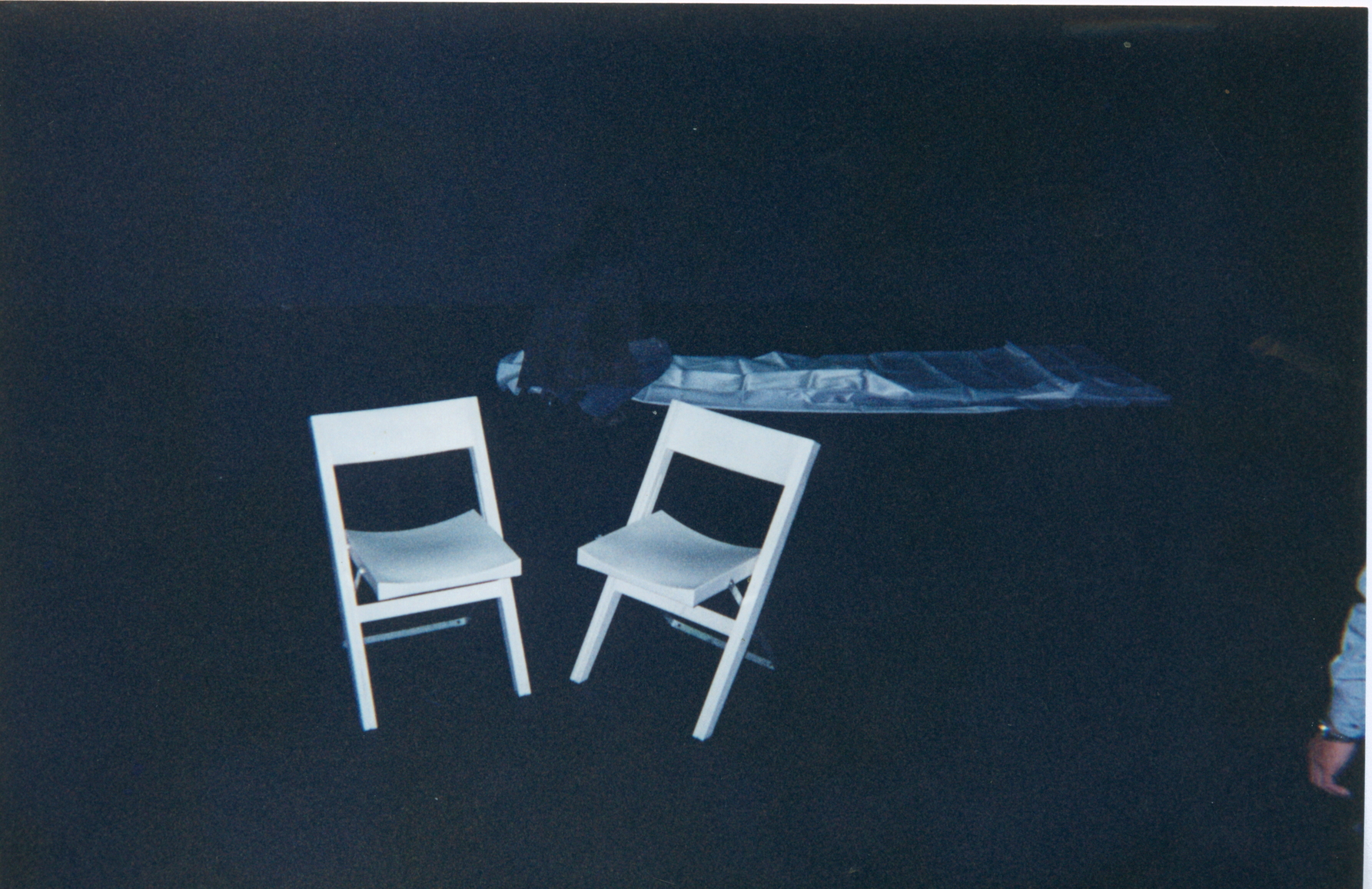

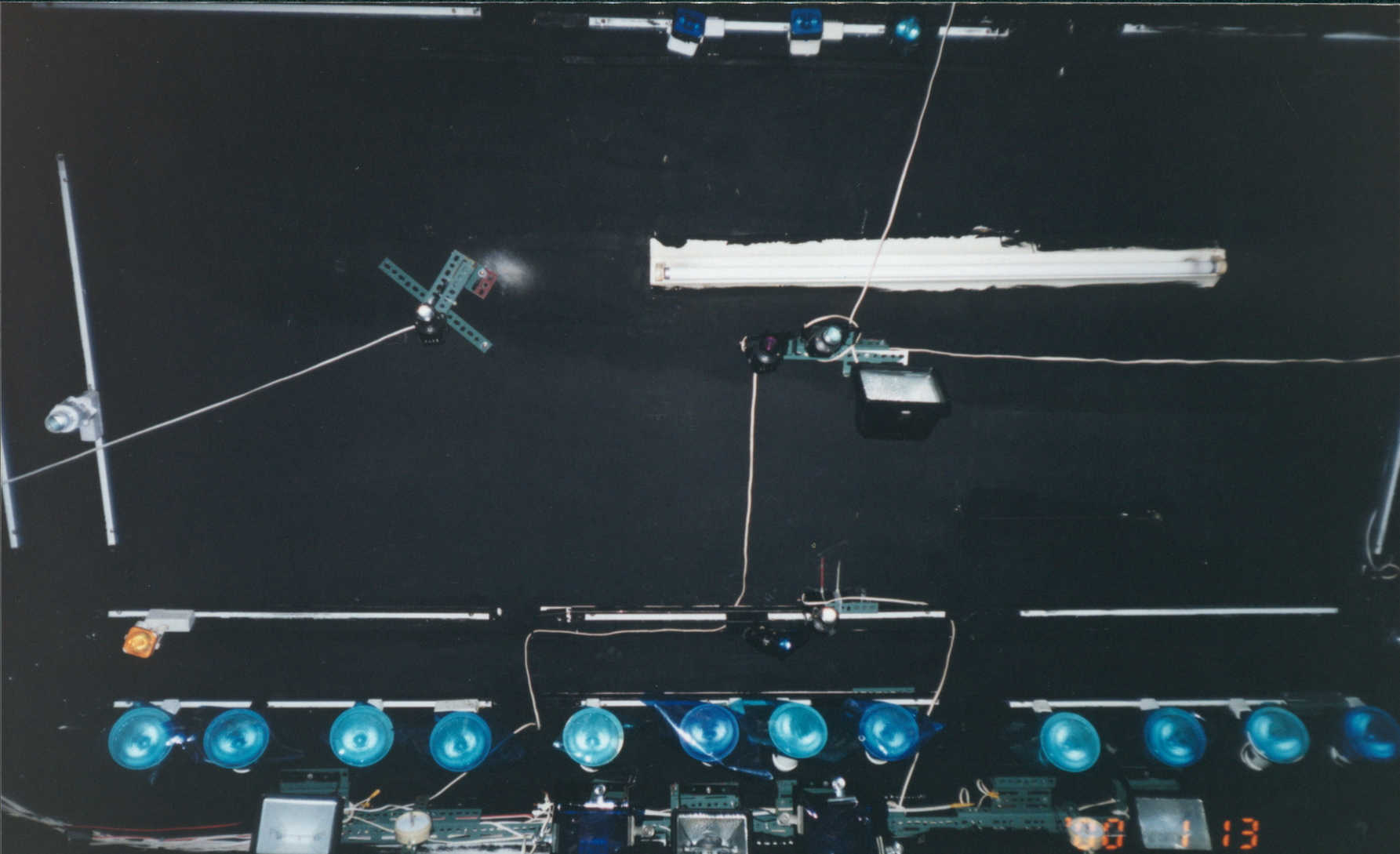

劇場的展演空間調整頻繁,常常為了演出需要更動,保持充足的彈性與自由。團址的劇場是一個長方形黑盒子劇場,觀眾席可以任意移動,舞台、控制台跟燈光的位置也可隨設計改變,甚至連牆面都可以漆成想要的顏色和佈置。二樓有三扇有西式雕花的窗戶,成為臨界點劇場的獨特指標,出現在許多臨界點演出的劇照中,也是團員們心目中最懷念的場景之一。

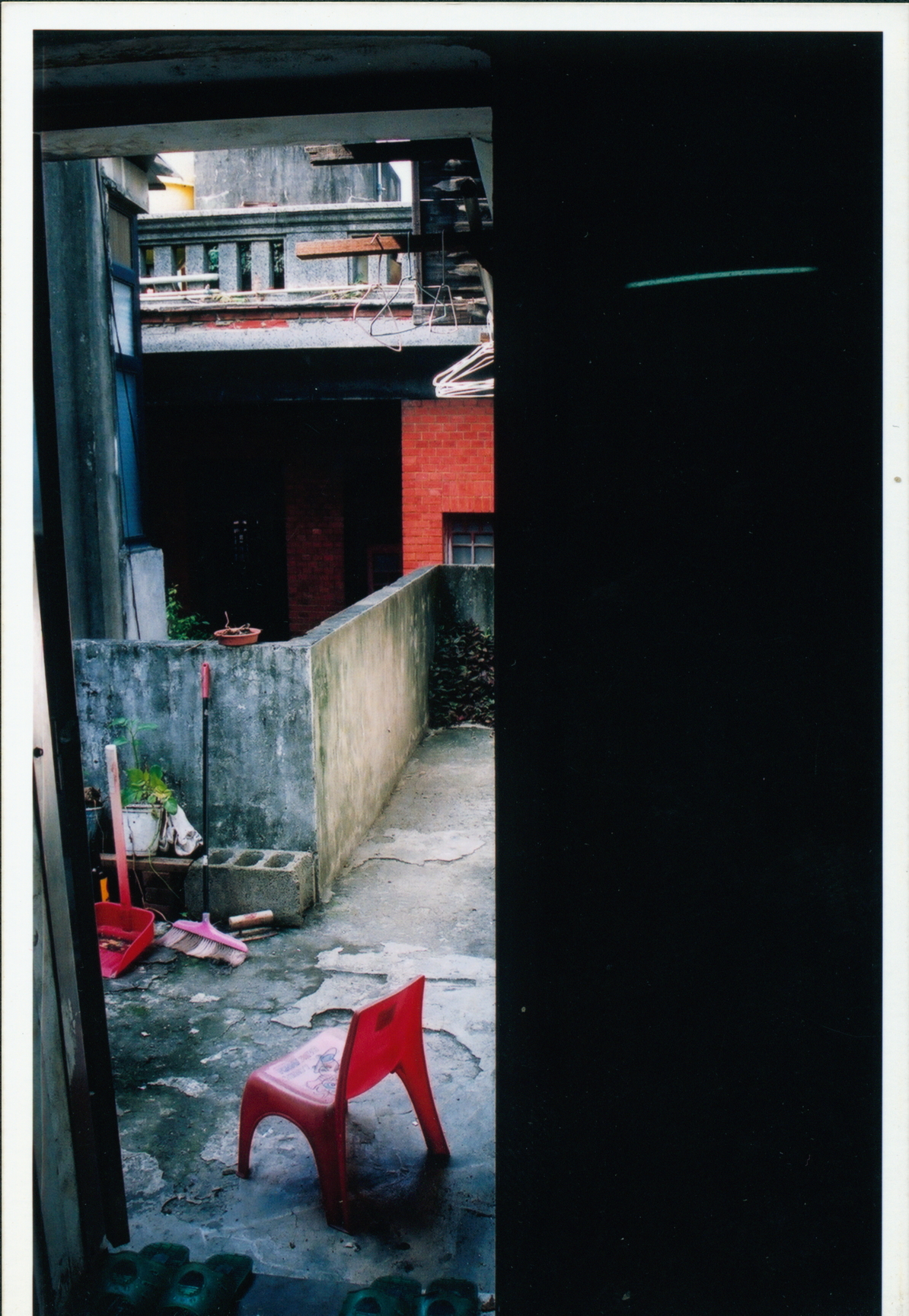

臨界點自創團之初即奉行「生活劇場」的宗旨,團員一起生活,於共同的生命記憶中激盪創作火花,也培養出橫跨數十年的革命情誼。每當有演出時,一樓的樓梯口即是票口,觀眾通過狹長的樓梯到二樓觀賞演出,中場休息可到後方陽台休憩交流,探出頭還能跟隔壁棟的外國人講話,形成饒富生活感的藝術體驗。除演出之外,劇團長期在生活劇場開設各種課程、招募團員、舉辦多元的活動、座談等等,形成當時台北都會獨特的文化風景。

1996年田啓元過世後,團員不捨這個共同生活、彼此陪伴、激盪創作的劇場,仍繼續勉力維持這個場地達十年之久。2003年間也曾一度將劇場二樓委由建築師連浩延設計、改裝成白水藝文空間,並加入展場與餐飲服務以拓展財源。不過最終還是因為團員年歲增長、各有人生規劃,於2006年劇團停止活動後,不得不結束這個帶有時代印記的空間。