這株淡水青心靜靜佇立於淡水蕃薯里水碓王家的茶園,今日「新合益農藝坊」往仙媽廟上坡約400公尺處。淡水蕃薯里王壽喜里長他是在淡水地區的茶園有900公頃規模盛況消逝後,民國66年(1977)再回頭重建茶園的有心人,他特別留存這株淡水青心茶樹,來延續淡水茶人熱愛家園的一份情。

早期,清代或外籍茶商的資料對引進臺灣茶樹的種源、類別並未明確記錄。而在明治28年(1895)以後,臺灣總督府民政局殖產部臨時臺灣舊慣調查會透過長短期的訪查,記錄臺灣茶種的演變,才能有系統的追本溯源,成為茶種改良的依據。

日治明治時代後期(1900年代),臺灣茶種的分類,分為烏龍種及雜種兩大類,烏龍種細分為青心、紅心、白心、埔心等四種。青心、紅心、白心是以嫩芽呈現色澤來分別;埔心種又名蒔茶、茱茶,是烏龍種子的變種,雜種分為竹葉、枝蘭、白毛猴、黃柑四種,竹葉、枝蘭類似埔心,白毛猴的嫩芽密生茸毛,黃柑類近阿薩姆種。青心、紅心、白心性質較近,不過採茶的時間則各有不同;白心在農曆3月清明前10天,紅心為清明前5天,青心在清明後5天,到大正年間(1920年代)雜種則增加大冇(臺語讀音pan )種,分為青心大冇、黃心大冇二小類。

這些茶種在臺灣總督府殖產局的茶樹栽培實驗場不斷試驗改良下,形成青心烏龍、硬枝紅心、青心大冇、大葉烏龍為主要種植品種。臺灣總督府茶樹栽培試驗場針對淡水、三芝的氣候、土壤,改良青心種,並特別冠上地名,這便是淡水茶農最縈繞於心的「淡水青心」。

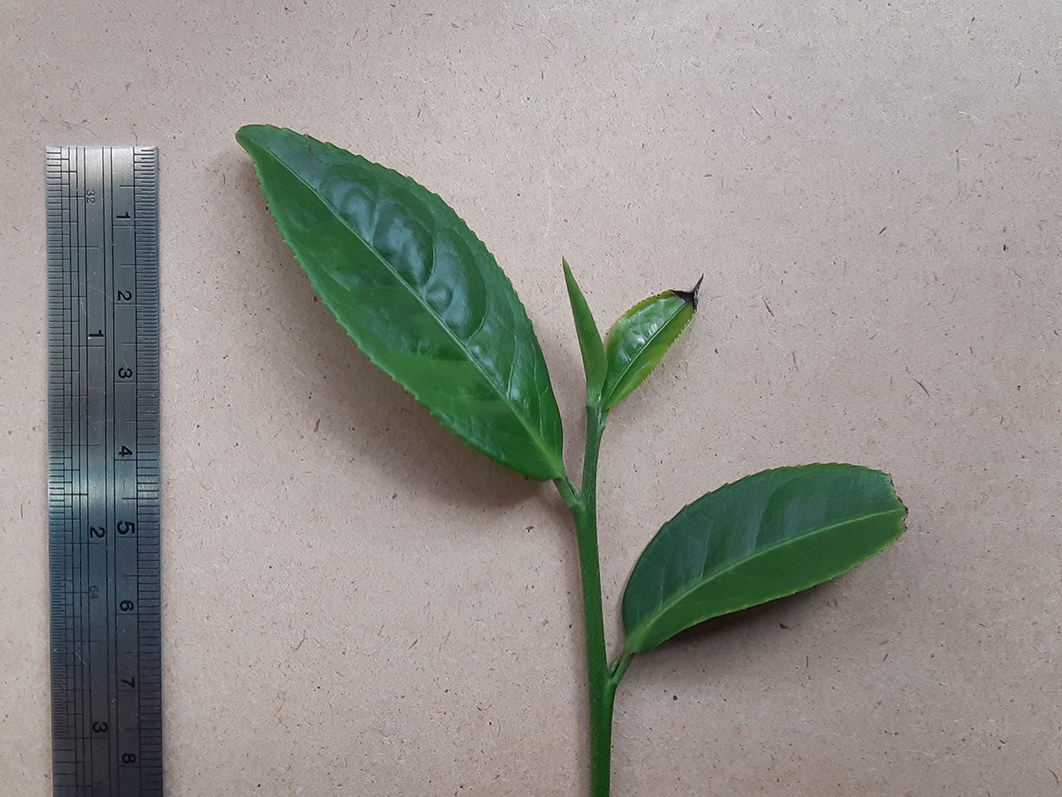

淡水青心是青心種的改良型,茶樹高、屬於直立型,枝葉較密,葉細長似不知春種,葉片面積大,長度為濶的三倍,花萼及花瓣較不知春大,葉面成波狀,反轉度大,內折度也大,茶芽茸毛少,茶芽萌芽期較早,葉茅芽色綠,結果較少。但是抗蟲能力弱、耐旱性也弱,最適合製作包種茶。

民國40年代(1950年代)《台北縣志》農業志記載,淡水青心已列為淡水、三芝一帶最好的在地品種,曾廣泛植栽。不過,民國60年代(1970年代)因農業轉型,茶園逐年休耕、廢耕,到民國80年代(1990年代)淡水僅剩數公頃的茶園,民國89年(2000)以後,蕃薯里長王壽喜感到祖父王炒創立水碓茶工廠的辛勤歲月,決定重建茶園,將蕃薯寮水碓的農地重闢為茶園,並特別將一株「淡水青心」移植到新茶園一角,作為歷史的記憶。這個茶園是淡水學生校外體驗最好的場域,而這株的淡水青心更成為淡水茶產業黃金年代的最好見證。