早期臺灣茶葉以獨特風味的烏龍茶、包種茶成為外銷主力,後期為開發更廣大的國際市場,也引進綠茶、紅茶的種植與製造。為了控制品質,除設立茶樹栽培試驗所,改良與引進茶種外,也參考茶葉輸入國的檢測標準,最後設立了臺灣茶檢查所,並訂定了影響數十年的「臺灣總督府茶檢查規則」,以四種圖章裁定檢查結果。

臺灣總督府在大正年間(1910年代)感受到臺灣茶葉輸出因茶葉品質,在氣候、製茶技術、品管缺失的影響下,市場的銷售金額和占有率逐步下滑,先在大正9年(1920)11月27日以總督府令字第173條頒布「臺灣茶業取締規則」,確立對劣質茶葉的取締。3年後,於大正12年(1923)6月3日總督府以訓字第50號頒布「臺灣總督府茶檢查規則」。3天後,6月6日以訓字第83號訂立「臺灣總督府茶檢查所規則」,並於6月10日正式運作實施。

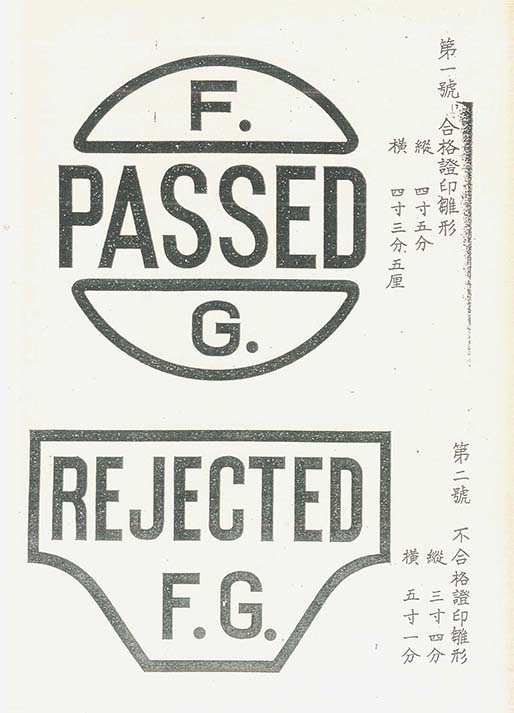

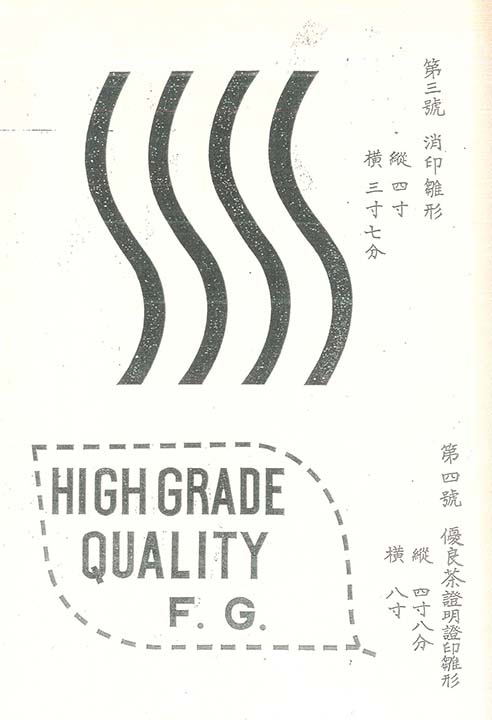

臺灣總督府茶檢查所附屬於殖產局,由所長率領檢查員執行。檢查對象是主要輸出品的烏龍茶與包種茶;針對每批輸出品,都要茶商特別將茶葉的種別、箱數、斤量、價錢、商號、產製申請日期明確填報後;再由檢查員依批號逐次抽驗檢查茶葉的品質、包裝,再依照抽驗結果做出裁定,蓋上關章,檢查所驗章分為四號。

四號關章分別為:第1號合格,第2號不合格,第3號消印,第4號優良。第1號合格章印上為英文「PASSED」,章印縱長4寸5分、橫長4寸3分5厘;第2號不合格證章,為英文「RE JECTED」,章印縱長3寸4分、橫長5寸1分,第3號為消印章,更改裁定,印為「SSS」形,縱長4寸、橫長3寸7分;第4號優良茶證明章,印為英為「HIGH GRADE QUALITY」,印為縱長4寸8分、橫長8寸。

臺灣茶葉實施檢查制度後,茶農在政府、茶商的要求下,茶農更能良性注意茶葉的品質。