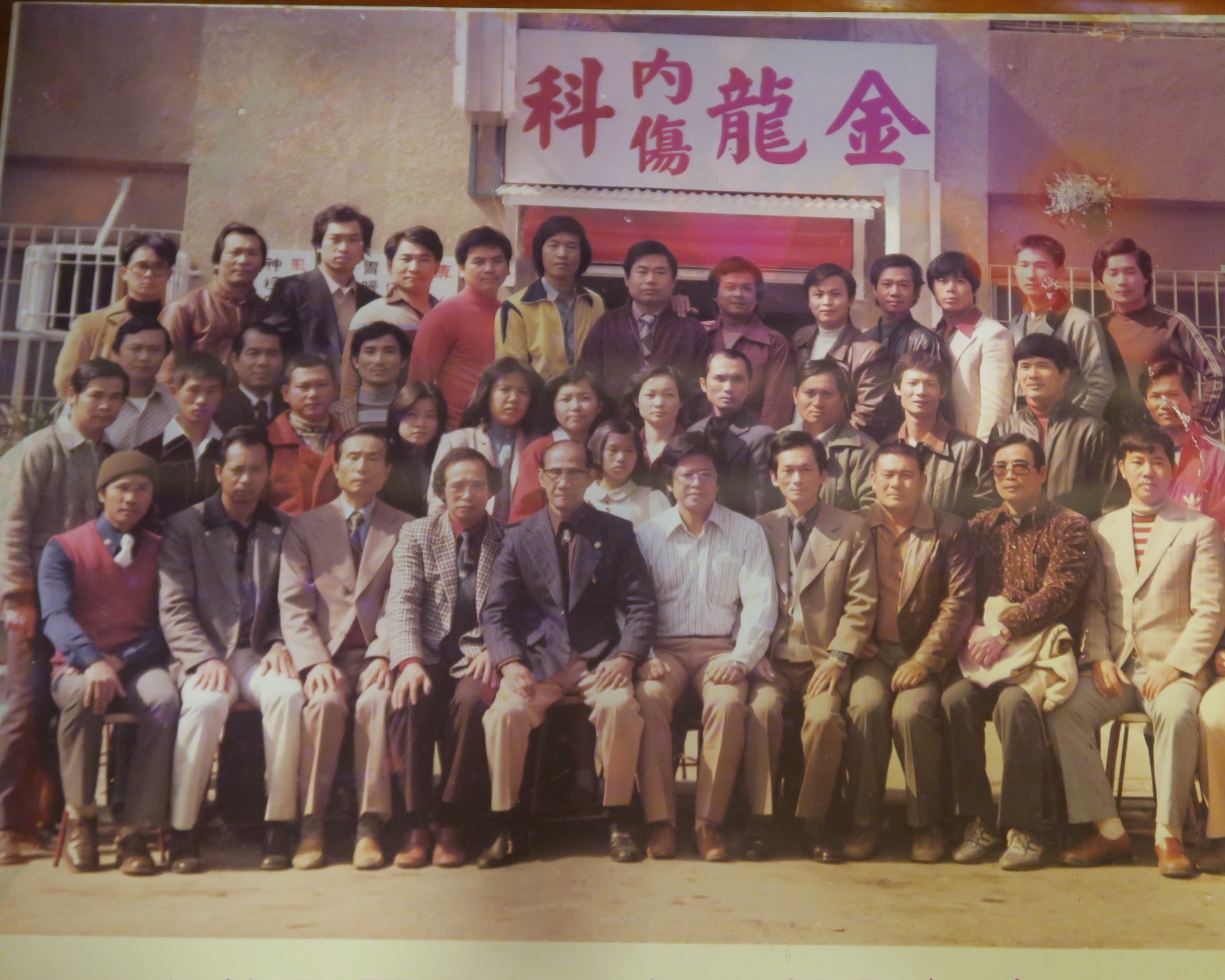

此照片出自盧文瑞醫師所收藏,拍攝於1981年童金龍老師與其門生的合影紀念照。拍攝地點位於高雄市昌平街,童金龍內、傷科中醫診所門口。拍攝當時,童金龍年約70歲,盧文瑞年約20歲。

對於盧文瑞醫師而言,除了家學淵源外,童金龍老師是自己在醫術與武術上很關鍵的指導人物。盧醫師首次接觸由童金龍所創之柔拳道社團組織,始自唸專科3至4年級時。初級柔拳道的訓練方式,主要著重在擒拿、摔跌、組手等武術的基本套路。等到盧醫師通過柔拳道段級檢定的最高級數後,便於1979年,開始前往童金龍老師位於高雄的道館總部,精進柔拳道、鶴拳與木人樁法,持續求教至1985年,因盧醫師準備考試搬到基隆為止。

童金龍老師 (1911-1996) 不僅傳授武藝,同時也教導接骨、傷科技法與點穴等。從小,在自家修習武術與傷科技法的盧醫師分析,家中的傷科傳承,以遵循傳統的古法醫治與固定的驗方基礎為主,對於採取融合古法的新式操作,態度上較為謹慎保守。反觀童金龍老師,出生於武術世家,屬於天才型的武術家與中醫師,傷科的傳授技法上,不拘古新之別。童金龍曾赴日習醫,融合日本拳術與中國武術,發揚「柔拳」武術之餘,同時推廣系統性的中醫傷科教學。童金龍亦曾提及「醫藥乃拳術之母」,由此可見,對於中醫傷科治療而言,「拳術、醫術、藥方」,三者之間是融通相輔的並進關係。