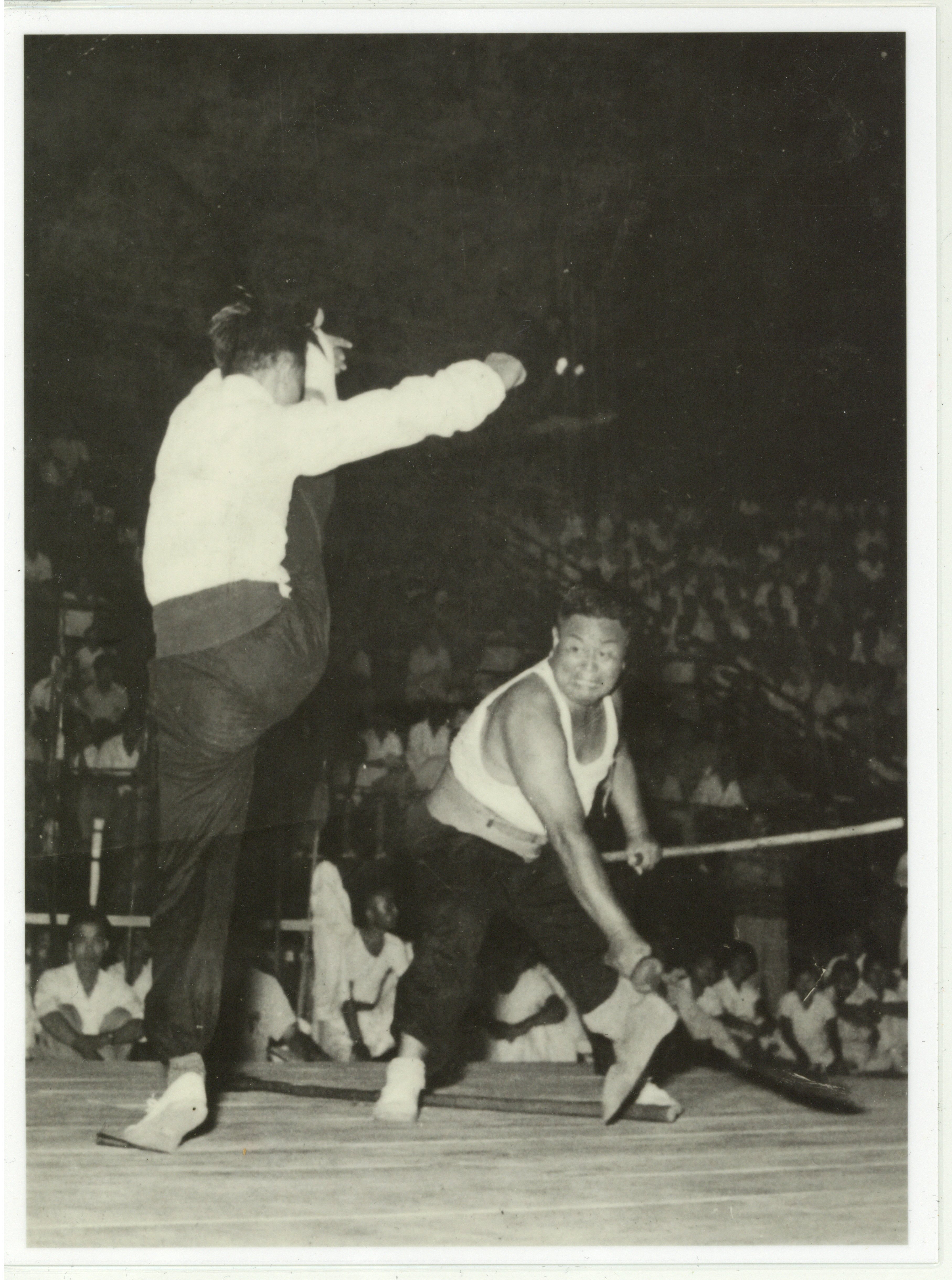

此張照片為傅松南老師提供,正面手持器械者為其父傅嘉賓,背面踢腿者為傅松南。

武諺云 : 「南拳北腿」。傅松南老師認為,這並不是說,南拳只練拳,北拳專練腿。而是說,南拳以拳為主,腿為輔;反之,北拳則以腿為主,拳為輔。南北兩派,亦可合參應用,運用之巧妙與武術相融之臻熟程度,在於習武者本身的生理素質與生活習慣之養成。在明清之際,南少林以福建泉州、莆田為發展中心;北少林則以河南嵩山為宗。北拳特色,舒展飄逸;南拳套色,剛猛潑辣。北拳自1920年代後,始由北南移,風行於江浙,但並未及於嶺南一帶;而南拳鮮有北上者,主要盛行於閩粵,及於臺灣。1949年以前,所謂的臺灣拳,多是以南拳為主。1949年以後,隨著外省移民遷入者眾,加以北方籍貫者增多,北拳系統遂於臺逐漸發軔。

以傅松南老師的武術經驗而言,從1950年15歲來臺後,隨父親傅嘉賓與賣藥團張秉信爺爺賣藥學藝走江湖開始,不僅於臺灣各處欣賞領教各地南拳前輩的精彩演出,亦見賢思齊,紮實的每日鍛鍊出俐落的基本功。北拳以腿為主,因此腿部的靈活是很重要的。當時傅老師的生活便是早活筋、晚壓腿;迎面踢鼻尖、斜踢兩耳根,就差後腦杓倒踢不到。傅老師補充說,當年歲超過十五後,腰已經太硬了,腰功觔斗就不那麼容易練了。傅老師的武術與賣藥團經歷,可說是具體而微地作為1949年後自大陸遷徙至臺灣的北派武術,如何與南拳切磋交流的親身見證。